|

[이데일리 권소현 기자] P2P금융 산업이 갈수록 덩치를 키우면서 금융당국의 고민도 깊어지고 있다. 4차 산업혁명이 빠른 속도로 진행되는 가운데 핀테크로 대표되는 금융권 혁신을 위해서는 P2P산업을 키워야 하지만 그에 수반되는 각종 금융사고 등으로부터 금융소비자를 보호하는 방안도 필요하기 때문이다.

고심 끝에 내놓은 P2P 대출 가이드라인이 5월 말부터 시행되는 가운데 P2P금융사들은 성장에 족쇄가 될 것으로 우려하면서도 시행 전에 고객을 최대한 유치하자는 분위기다.

◇잇단 사고…가이드라인 필요성 대두

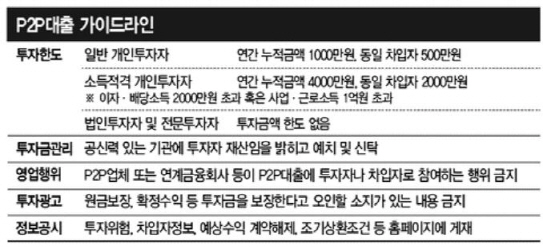

금융위원회는 지난해 11월 ‘P2P대출 가이드라인’을 통해 개인투자자가 P2P업체 한 곳 당 투자할 수 있는 한도를 1000만원으로 제한키로 했다. 또 P2P업체는 유치한 투자금을 은행이나 상호저축은행, 신탁업자 등에 예치하거나 신탁해야 한다. 자기자본으로 대출해준 뒤에 투자자를 모집하는 영업도 못한다.

업계에서는 발목을 묶는 조치라며 반발했지만, 금융당국은 지난 2월 P2P대출가이드라인을 발표하면서 기존 업체에는 3개월의 유예기간을 주는데 그쳤다.

금융당국이 가이드라인을 마련한 것은 P2P 관련 사고가 잇달아 발생했기 때문이다. 지난해 10월 서비스를 시작한 골든피플은 투자자들로부터 자금을 모집한 후 대출한 것처럼 위장해 문제가 됐다. 상환일에도 투자금을 돌려주지 못했고, 결국 대표는 구속됐다. 피해규모는 약 5억원 수준으로 알려졌다.

P2P금융 1세대로 꼽히는 머니옥션도 지난해 자금난을 겪으면서 투자자들의 자금출금이 동결되는 사건이 발생했다. 유동성 위기로 가상계좌 압류통지를 받았고, 작년 10월 투자자들이 머니옥션을 통해 얻은 수익을 출금할 수 없는 상황에 처한 것이다. 대표 잠적설 등에 시달리다가 결국 기업회생절차에 돌입했다.

원금보장을 내세워 홍보하거나 담보가치가 현저히 떨어지는 담보대출 채권을 판매하는 등 유사수신행위 의심업체도 등장하고 있다.

연체에 대한 P2P금융사의 고지나 대응방식에 대한 불만도 터져 나왔다. 연체가 발생했을 때 회사 측과 연락이 되지 않거나 형식적인 답변만 돌아와 각종 민원이 잇달았다.

◇규제수준 너무 높다…성장 발목 잡을까 우려

P2P 업계에서는 금융소비자 보호를 위해 가이드라인이 필요하다는 취지에는 공감하면서도 상한선이 너무 낮아 시장이 활력을 잃을 수 있다고 우려한다.

P2P금융 업계 관계자는 “예전에는 1억원씩 10명한테 조달해 10억원을 만들었다면 이제는 1000만원으로 제한되기 때문에 100명을 모아야 하는데 쉽지 않다”며 “당장 업계에는 발등에 불이 떨어졌는데 금융당국에서는 3개월 유예기간을 줬으니 준비해서 일단 해보고 정 어려울 것 같으면 그때 다시 논의해보자는 입장”이라고 토로했다.

금융감독당국 고위 관계자는 “현재의 가이드라인은 투자자 보호 측면에 초점을 맞췄지만 P2P산업이 계속 발전해나가면서 하나의 금융산업으로 볼 것인지, 금융시장에서 자연적으로 생겨난 상품으로 볼 것인가 고민을 해야 한다”며 “이에 따라 규제의 수준도 달라질 것”이라고 말했다.

P2P업체는 현재 예치금 관리, 투자한도 제한, 자기자본 투자금지에 따른 대안 마련에 분주하다. 일단 가이드라인 실행 전에 최대한 고객을 유치하기 위해 적극 마케팅에 나서는 모습이다. P2P금융사들이 투자한도를 잇달아 낮춘 것도 투자자유치를 위해서다. ‘큰 손’을 유치해도 투자한도가 있으니 사회 초년생이나 소규모 여윳돈 굴리는 이들을 적극 포섭해 파이를 늘리겠다는 방침이다.

이같은 노력에도 P2P금융이 보편화하기도 전에 고사할 수 있다는 우려가 나온다.

표영선 자본시장연구원 연구원은 “해외에서도 P2P 시장이 급성장하는 과정에서 대출사기, 중개업체 도산, 고객정보 유출 등과 같은 금융사고가 빈번하게 발생했다”며 “이를 막기 위한 인프라를 구축하되 P2P 금융의 긍정적인 측면을 고려해 각종 제한요건을 보완하는 수준에서 이뤄져야 한다”고 말했다.

업계는 공신력있는 금융기관이 예탁금 유치나 신탁을 받아줄 준비가 아직 안 돼 있다는 점도 우려한다.

한 P2P금융사 관계자는 “주요 금융사들이 이제 막 시스템을 개발하기 시작했는데 현재로서는 준비된 곳이 없다”며 “가이드라인 시행까지 한달도 안 남았는데 과연 데드라인까지 맞출 수 있을지 의문”이라고 지적했다.

![천만원으로 매달 300만원 통장에... 벼랑끝 40대 가장의 '대반전'[주톡피아]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031001803t.jpg)

![서초구 아파트 19층서 떨어진 여성 시신에 남은 '찔린 상처' [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031100013t.jpg)