|

그러나 1단계 평가를 통과한 대학들도 아직 안심하긴 이르다. 자율개선대학에 포함됐더라도 최근 3년 내 부정·비리로 행정처분을 받은 대학은 감점을 받는다. 같은 자율개선대학이라도 그룹 내 하위 대학의 경우 감점으로 등급이 강등(자율개선대학→ 역량강화대학)될 수 있다. 강등 대학이 많을수록 하위권에서 상위권으로 기사회생하는 대학 수도 늘어난다.

교육부 관계자는 4일 “이달 중 대학별 부정·비리 현황을 취합해 이를 오는 8월 말 발표할 진단평가 최종 결과에 반영할 것”이라며 “전·현직 이사장이나 총장에 대한 신분상 처분(파면·해임)이 주요 감점 대상”이라고 말했다.

◇ 진단평가서 부정·비리 대학 감점 반영

교육부가 지난 3월 각 대학에 안내한 ‘2018년 대학기본역량진단 관련 부정·비리 제재 방안’에 따르면 최근 3년(2015년 8월~2018년 8월)간의 대학별 행정·감사처분이 감점 대상이다.

교육부는 비리 정도에 따라 제재 유형을 하·중·상·중대 등으로 나눴으며, ‘중’급에 해당하는 비리부터 감점을 주기로 했다. 부총장·처장 등 보직교수가 해임·파면 징계를 받은 경우(중급)에는 대학 간 평균 점수 차(1단계 진단 결과)의 2배에 해당하는 감점을 준다.

전·현직 이사(장) 또는 총장이 비리로 신분상 처분을 받은 경우(상급)는 대학 간 평균 점수 차의 4배에 달하는 감점을 받는다. 전·현직 이사장과 총장이 모두 파면·해임된 비리의 경우 평균 점수 차의 6배까지 감점 받을 수 있다. 만약 진단평가 1단계 결과에서 대학 간 점수 차가 1점이라면 중급일 때는 2점, 상급일 때는 4점이 감점된다. 평교수가 저지른 성추행보다 이사장이나 총장이 저지른 부정·비리가 해당 대학에는 치명타가 될 수 있다.

|

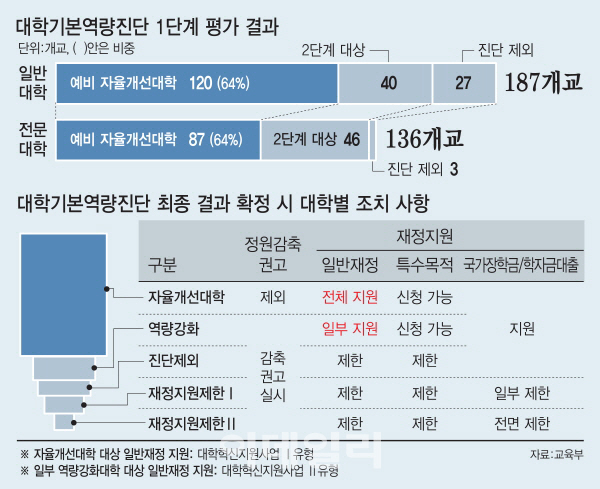

교육부가 지난 20일 발표한 진단평가 1단계 결과에 따르면 4년제 일반대학 187곳 중 120개교가 ‘예비 자율개선대학’으로 지정됐다. 이 가운데 최근 3년간 총장·이사(장) 등이 비리에 연루되거나 감사·행정처분을 받아 감점이 예상되는 대학은 9~10곳 정도다. 다만 이들 대학이 모두 감점을 받는다고 해도 자율개선대학에서 역량강화대학으로 강등되는 대학은 많지 않을 전망이다.

교육부 관계자는 “같은 자율개선대학이라도 하위권 대학일수록 감점으로 등급이 떨어질 수 있지만 상위권은 감점을 받아도 강등 가능성이 낮다”고 말했다.

예컨대 이화여대의 경우 최순실 씨의 딸 정유라 관련 학사비리로 최경희 전 총장의 징역형이 확정됐지만, 자율개선대학 중 상위권에 해당한다면 감점을 받더라도 등급 유지가 가능하다.

반면 상위 64%에 간신히 포함된 대학은 초조함을 나타냈다. 경기도 A대학의 경우 최근 교육부 실태조사에서 명예총장이자 상임이사로 재직한 B씨의 전횡이 드러나 불안한 상태다.

A대학 관계자는 “1단계 평가에서 대학 간 점수 차가 얼마나 났는지, 우리 대학이 감점은 얼마나 받을지 알 수 없어 답답하다”며 “감점을 받더라도 등급만 강등되지 않길 바랄 뿐”이라고 말했다. 이어 “최근 3년 내 교육부로부터 감사나 실태조사를 받은 대학만 불이익을 받는 것은 억울하다”며 “털어서 먼지 안 날 대학이 얼마나 되느냐”고 반문했다.

◇ “감점 대상 공개해야” 깜깜이 평가에 불만도

1단계 탈락 대학들도 ‘깜깜이 평가’란 불만을 제기한다. 교육부가 최소한 감점 대상이 어느 대학인지는 공개해야 패자부활전에 희망을 걸어볼 수 있다는 의미다.

충청권 C대학 관계자는 “같은 지역 내 어느 대학이 감점을 받는지 알아야 2단계 평가를 준비해도 등급을 오를 수 있다는 희망을 갖게 될 것”이라며 “대학에는 사활이 걸려있는 만큼 교육부가 1단계 결과를 좀 더 투명성하게 공개해야 한다”고 말했다.

교육부는 행정·감사처분 외에도 형사판결에 따른 부정·비리도 대학구조개혁위원회 심의를 거쳐 감점할 방침이다. 교육부와 소송 중이거나 재심의가 진행되는 사안의 경우 나중에 대학 측 소명이 인용되거나 교육부가 패소할 경우 평가결과가 조정될 수 있다. 진단평가가 확정된 뒤라도 등급이 조정되는 경우가 나올 수 있다는 뜻이다. 대학들이 올해 받은 진단평가 결과는 향후 3년간 유효하다.