|

‘수능 한파’가 기승을 부린 지난 23일 서울 성북구 상월곡동에서 만난 김서현(64)씨는 “낙엽 치우느라 하루가 어떻게 지나가는지 모를 정도지만 이젠 일이 손에 익어 그리 힘들지 않다”며 웃었다.

전남 해남이 고향인 그는 17년차 경비원이다. 조선대 독일어교육과를 나와 1976년 공군 소위로 임관한 뒤 줄곧 군인의 길을 걸었다. 1996년 공군교육사령부 교육장교(소령)를 끝으로 전역한 뒤 경남 진주의 공사판을 전전했다.

힘에 부친 그가 서울로 올라와 구한 첫 일자리는 중랑구 망우동의 한 아파트 경비였다. 국제통화기금(IMF)의 구제금융을 요청한 외환위기가 막 시작됐을 즈음이라 그마저도 연거푸 고배를 마신 끝에 겨우 얻은 자리였다.

김씨는 “어깨 위 견장 색깔과 모양은 달라졌지만, 나라를 지켰듯 입주민을 지킨다는 사명감을 가질 수 있어 좋았다”고 돌이켰다.

수 차례 아파트를 옮긴 그는 2014년부터 상월곡동 동아에코빌에서 일하고 있다. 108동 입구 앞 13.50㎡(4.09평) 크기의 경비실에서 이틀에 한번 24시간 근무한다. 이 아파트는 경비실당 2명씩 총 17명의 경비원이 있다.

근무일에는 서울 미아동의 집에서 오전 4시 첫차를 타고 출근한다. 군인 연금을 담보로 대출을 받아 10년 전 구입한 집이다. 김씨는 “경비원들은 자신이 사는 아파트에서는 근무하지 않는다는 ‘불문율’이 있다”고 웃었다.

아내는 출근길에 김씨의 손에 점심과 저녁 도시락을 쥐여 준다. 오랜 시간 경비실을 비울 수 없는 경비원들은 대개 도시락으로 끼니를 때운다.

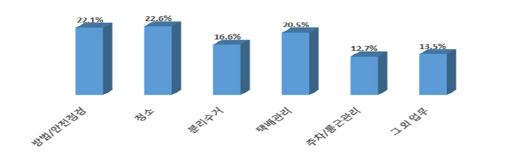

공식적인 업무 시작은 오전 6시부터지만 인수인계 시간을 고려해 늦어도 20분 전까지는 경비실에 도착한다. 업무의 대부분은 김씨가 맡고 있는 3개 동 주변과 주차장을 청소하는 일이다.

택배물이나 등기 우편물을 대신 수령해 입주민에게 건네주는 일도 빼놓을 수 없는 업무다. 김씨는 “하루 평균 30~40개 정도인데 지난해와 올해엔 선거가 있어 우편량이 늘었다”고 했다.

매주 목요일 오후 2시부터 금요일 오후 2시까지 이뤄지는 분리수거는 가장 큰 과제다. 추석과 설 명절연휴를 제외하고는 눈이 오나 비가 오나 미룰 수 없다.

김씨는 주민들이 던져놓고 간 재활용 쓰레기 더미에서 종이 상자와 페트병, 우유갑, 비닐 등을 골라내느라 영하 3도의 추위에 하얀 입김을 연신 불어댔다. 김씨는 “‘으레 경비원들이 알아서 하겠지’하는 생각에 제 멋대로 버려두고 가는 일부 주민을 보면 속상할 때도 있다”고 토로했다.

입주민의 대소사에도 관심을 기울여야 한다. 한 입주민은 “외국에 사는 딸의 출산을 도우러 내년 초까지 집을 비워야 한다”며 김씨에게 빈 집을 잘 살펴줄 것을 당부했다. 장애가 있는 아들 수발을 바쁜 노부부를 도와 병원으로 향하는 차에 태우고 이사를 하는 주민의 관리비 정산을 대신 맡기도 했다.

|

십수 년을 경비원으로 일해 온 김씨지만 고용 불안에 시달린다. 다행히 지난 1일 용역업체와 1년 계약을 연장했지만 내년 이맘 때엔 또 일자리를 잃을까 걱정해야 한다.

“월급(160만원)에서 조금씩 떼어 지난 6월에 태어난 막내 손자 돌반지를 준비하고 있다”는 김씨는 “힘닿는 한 10년 정도는 더 일하고 싶은데 가능할는지 모르겠다”고 한숨을 내쉬었다.

|