|

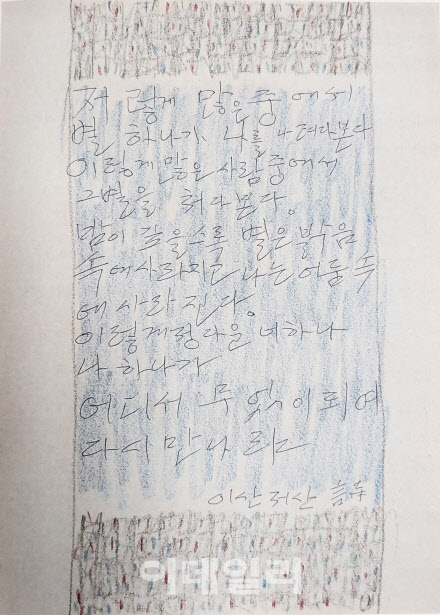

[이데일리 오현주 문화전문기자] 화가는 시인을 ‘이산저산’이라고 불렀다. 끈끈하고 두터운 친분을 이렇게 드러낸 거였다. 그리 부를 만도 했다. 시인의 호가 이산(怡山)이었다니. 화가의 말년, 미국 뉴욕에서 예술혼을 불태우던 그때. 뼛속을 파고들던 고국에 대한 그리움을 시인이 보탰는지 누그러뜨렸는지, 그건 알 수가 없다. 다만 시인의 시가 화가의 작품세계를 절정에 올려놓은 것만은 분명하다. ‘이산저산의 시’에서 모티브를 얻었다는 연작 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’가 세상에 나온 출발점이 됐으니. ‘저렇게 많은 별 중에서 별 하나가 나를 내려다보고, 이렇게 많은 사람 중에 그 별 하나를 쳐다본다’고 했던, 시인의 ‘저녁에’(1969)가 말이다. ‘저렇게 별보다 빛나는 점으로, 이렇게 많은 사람의 시선을 사로잡는’ 걸작을 줄줄이 발표하게 했으니.

화가인 수화 김환기(1913∼1974)와 시인인 이산 김광섭(1905∼1977) 얘기다. 결국 그 둘은 김광섭의 시구처럼 세상에 기억되고 있다. “이렇게 정다운/ 너 하나 나 하나는/ 어디서 무엇이 되어/ 다시 만나랴”(시 ‘저녁에’ 중).

|

맞다. 새삼스러울 것도 없는 인연이다. 하지만 어쩔 수 없이 이들의 인연으로 시작할 수밖에 없다. 전시장에서 나를, 우리를 맞는 첫 그림이니. 연작 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’ 중 한 점인 김환기의 푸른색 전면점화 ‘10-Ⅶ-70 #185’(1970). 가로 216㎝, 세로 292㎝의 대작은 연작 중에서도 가장 큰 규모로, 1970년 ‘제1회 한국미술대상전’에서 대상을 차지했던 작품보다 30㎝가 더 크다. 점으로 추상미술의 또 다른 길을 연 이 작품은 올해로 50주년을 맞았다.

△시 같은 점 ‘어디서 무엇이 되어…’ 50주년 맞아

서울 종로구 부암동 환기미술관이 문학, 특히 시와 얽힌 김환기의 작품 행보를 짚어보는 기획전을 열고 있다. ‘수화시학(樹話詩學) 전’이다. 해마다 2회 이상씩 미술관이 진행하는 김환기 연구기획전이 올해 하반기에 잡은 주제는 ‘시’다. 타이틀 그대로 김환기가 쓰고 발표한 시, 또 시적인 흔적이라 할 일기·단상을 그이의 유화·드로잉 등과 어울린다. 300호(290.9×218.2㎝)에 달하는 대형 전면점화 10여점을 앞세워 총 200여점을 꺼내놨다.

|

시작은 김광섭과의 연으로, 첫걸음부터 시선을 압도하는 장면을 꺼내놨으나, 이번 전시의 주역은 어디까지나 김환기의 글이다. 한마디로 화가 김환기를 만들어낸 시인 김환기를 ‘다시’ 만나보란 거다. 이미 김환기는 담백하면서도 맛깔난 ‘글발’로 이름을 알렸다. 1940·1950년대를 걸쳐 ‘신천지’ ‘문예’ 등 문학잡지에 발표한 시도 여러 편이다. 그이의 출중한 그림에 가려 드러나지 않았을 뿐이랄까. 이번 전시를 기획한 백승이 환기미술관 학예사는 “문학으로 그림을, 그림으로 문학을 바라본 김환기의 작업을 재조명한 자리”라며 “시화란 표현이 적절할 만큼 회화의 형상에 고스란히 배인 시어와 시상을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다”고 소개했다. 이어 “삽화를 함께 넣는 시를 게재할 때는 ‘그림 김환기’ ‘글 수화’로 내보내기도 했다”며 “전시 타이틀인 ‘수화시학’은 거기서 따온 것”이라고 설명했다.

이처럼 기획의도는 한 줄기다. 김환기의 수많은 작품을 더듬어보니 배경에 그의 시가 있더란 거다. 다시 말해 반복을 통해 운율을 만들고, 운율을 통해 형상을 빚는 과정이, 펜 쓰는 일과 붓 쓰는 일에서 다르지 않더란 얘기다. 가령 1950년대 후반 김환기가 매진했던, ‘달항아리’ ‘매화’ ‘달’ 등을 소재로 한 반구상화를 떠올리면 말이다. 문예지 ‘신천지’에 발표했던 이 시가 혀끝에 착착 감긴다. “지평선 위에 항아리가 둥그렇게 앉아 있다./ 굽이 좋다 못해 둥실 떠 있다./ 둥근 하늘과 둥근 항아리와/ 푸른 하늘과 흰 항아리와/ 틀림없는 한 쌍이다./ 똑/ 닭이 알을 낳드시/ 사람의 손에서 쏙 빠진 항아리다”(시 ‘이조항아리’ 1949. 2).

|

토속적 반구상에서 서서히 벗어나, 1960년대 중·후반 화면을 가르는 선의 등장을 일찌감치 예고한 시도 보인다. “짚고 앉은 우산에선, 빗물이 흐르던 정거장까지의 거리 여하에 따라서/ 가늘게, 굵게, 짧게, 길게, 강하게, 약하게/ 리듬 있는 속력을 가지고 물이 흐른다/ 선이 가고 오고, 멈추고 흐르고, 곧게 혹은 휘어지게, 서로 뭉치고 헤어졌다”(시 ‘선[線]’ 1940. 5).

절정은 거대한 캔버스를 점 하나로 휘감아내던 전면점화의 생명력과 맞물린다. 인생을, 예술을, 하늘을, 나아가 우주까지 품어내던 그 시기에 그이는 이런 글을 남겼다. “내 작품은 공간의 세계란다. 서울을 생각하며 오만가지 생각하며 찍어가는 점. 어쩌면 내 맘 속을 잘 말해주는 것일까. 그렇다. 내 점의 세계…. 나는 새로운 창을 하나 열어주었는데 거기 새로운 세계는 안 보이는가 보다. 오호라…”(일기 1970. 1. 8). “나는 술을 마셔야 천재가 된다. 내가 그리는 선, 하늘 끝에 더 갔을까. 내가 찍은 점, 저 총총히 빛나는 별만큼이나 했을까. 눈을 감으면 환히 보이는 무지개보다 더 환해지는 우리강산…”(일기 1970. 1. 27).

△반복·운율의 푸른 전면점화 한꺼번에 볼 수 있어

청록 계열의 푸른빛으로 하늘의 구름과 산의 능선을 그려 넣은 듯한 ‘16-Ⅸ-73 #318’(1973), 지평선 위로 북극성을 가운데 두고 별이 이동하는 듯한, 또 그 아래로는 첩첩이 쌓인 땅의 움직임을 잡아낸 듯한 ‘에어 앤드 사운드(Ⅰ) 2-Ⅹ-73 #321’(1973), 깊고 진한 푸른빛 사이 청록을 배치해 마치 하늘과 사람과 땅의 조화를 꾀한 듯한 ‘17-Ⅷ-73 #317’(1973) 등. 타계 한 해 전 완성한, 환기블루의 정수라 할 전면점화가 대거 나왔다. 늘 그렇듯 보는 이를 참으로 왜소하게 만드는 심리적 압박감을 이겨낼 수 있다면, 최고 7m에 달하는 층고 아래 걸린 거대한 감동을 잠시 나만의 것으로 품을 수도 있다.

|

‘상대적으로 아기자기한’ 김환기의 디테일을 들여다보는 기회도 놓치긴 아깝다. ‘석탑’ ‘10자 구도’ ‘분할구도’ ‘상징도형’ 등, 김환기가 마치 시구처럼 끄집어낸, 공식과도 같은 조형언어를 연이어 등장시킨 현장이 펼쳐진다. 어찌 보면 전시는 그 ‘증거’를 찾아내 구성한 스토리텔링 같기도 하다. 어디로 눈을 돌려도 김환기 스스로 치열하게 연구하고 몰입한 흔적은 차고 넘친다.

“해가 환히 든다. 오늘 한 시에 수술. 내 침대엔 ‘낫싱 바이 마우스’(NOTHING BY MOUTH·금식)가 붙어 있다. 내일이 빨리 오기를 기다린다”(일기 1974. 7. 12). 결국 그이의 긴 ‘문예’는 이렇게 끝난다. 이후 두 주도 못 채우고, 김환기는 61년 길지 않은 생을 뉴욕 한 병원에서 마감했다. 코로나에도 하루 평균 100여명이 찾는다는 전시는 10월 11일까지 이어진다.

|

![이 스웨이드 세트 어디 거?...'173㎝ 모델핏' 미야오 가원 공항룩[누구템]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031400180t.jpg)