2년차 취업준비생인 정소영(26·여)씨는 얼마 전 익명 소셜 통화 애플리케이션(앱)을 처음 사용했다. 주변 친구들이 모두 취업에 성공하는 반면 번번이 최종합격의 문턱에서 좌절했던 정씨는 ‘나만 뒤처지는 게 아닌가'라는 생각에 오히려 친구들에게 고충을 털어놓는 게 어려웠다. 정씨는 “모르는 상대에게 내 고민을 속 깊이 얘기할 수 있었다”고 설명했다.

익명의 상대와의 소통을 찾는 2030세대가 늘어나고 있다. 낯선 상대에게 고민을 털어 놓는 이들은 "전혀 모르는 사람과는 오롯이 특정 주제에 대한 대화에만 집중할 수 있어 지인에게도 말하지 못하는 비밀을 털어놓을 수 있었다"고 설명한다. 전문가는 "앞으로도 2030세대를 중심으로 익명을 기반으로 한 소통 앱 사용이 증가할 것"이라고 예상했다.

“오히려 더 편해요” 익명의 타인 찾는 2030

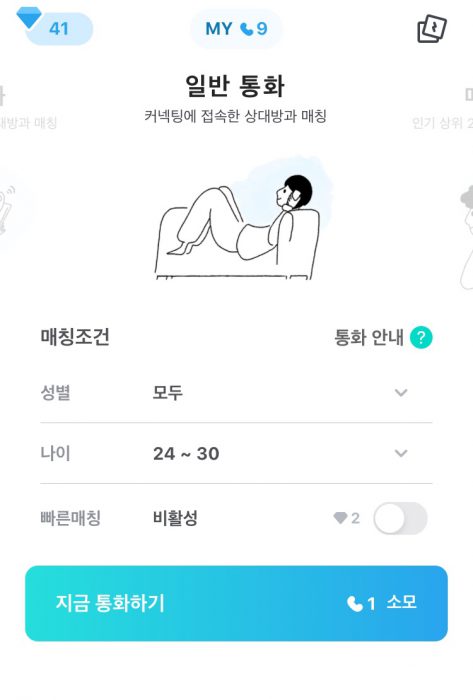

낯선 이와 통화나 편지를 주고받을 수 있는 소셜 앱이 인기다. 소셜 통화 앱도 그 중 하나.

전화번호와 이름·사진 등과 같은 개인신상정보를 공개하지 않아도 된다. 단지 자신의 관심사만 입력하면 앱이 무작위로 성향이 비슷한 상대와 통화를 연결해준다. 현재 6개의 소셜 통화앱이 출시된 상황. 이중 가장 많은 인기를 끌고 있는 앱 ‘커넥팅’의 경우 벌써 다운로드 수가 10만(구글 플레이 기준)을 돌파했다.

사회 초년생 윤병찬(28·가명)씨도 일주일에 두 세 번씩 익명의 타인과 통화한다.

그는 “넷플릭스에서 영드(영국 드라마)를 보는 것을 좋아하는데 마침 어제 전화가 연결된 상대가 드라마 마니아라서 한 시간 동안 통화했다”며 “그 사람의 얼굴·나이·직업 등의 사전 정보를 모르기 때문에 더 솔직하게 드라마를 주제로 한 대화에만 집중할 수 있었다"고 말했다.

텍스트를 통한 익명 소통 앱은 다양한 형태로 변모하며 이용자들과 만나고 있다.

'밤편지'라는 앱은 과거 펜팔의 온라인 버전이다. 나의 고민을 늘어놓거나, 이름 모를 누군가에게 던지는 질문을 적어 편지를 채운다. 다 쓴 편지는 익명의 타인에게 전달된다. '아날로그 감성'을 추구하는 앱의 특성상 편지가 낯선 상대에게 전달되기 까지는 1~2일이 소요된다. 편지를 받은 익명의 상대가 답장을 보내줄 경우 새로운 '밤편지' 친구를 사귀게 되는 것.

이 앱의 개발자인 표동열씨는 '현대인의 소통 결핍'을 해소하고자 밤편지를 개발했다.

표씨는 "같은 말이어도 전화통화가 아닌 글을 활용하면 더욱 더 속 깊은 얘기를 하게 된다"며 "주고 받는 즐거움, 기다림의 묘미 등 변하지 않는 편지만의 고유한 특성이 개발 취지에 부합했다"고 설명했다.

밤편지를 처음 계획할 때만 해도 익명의 상대에게 편지를 보내는 기능이 인기가 많을 것이라고는 생각도 못했다고 한다. 표씨는 "이용자의 약 60%가 10~20대 여성"이라며 "월 2만명의 이용자들 사이에 하루 평균 1500통의 편지가 오고간다"고 말했다.

"익명성 기반 소통 앱 찾는 2030 늘어날 것"

전문가는 익명성을 기반으로 한 2030세대의 ‘언택트’ 소통이 점점 늘어날 것이라고 전망했다.

임명호 단국대 심리학과 교수는 “심리학에 ‘기차에서 만난 이방인 현상’이라는 용어가 있을 만큼 인간은 낯선 사람에게 자신의 고민을 털어놓고 싶어 하는 심리가 있다”고 설명했다.

임 교수는 “현 2030세대는 성장 과정에서 자신의 부모에게 속깊은 고민을 말하지 못한 세대가 많다"며 "깊은 고민을 털어놓아 본 경험이 없다보니 익명의 타인에게 기대는 것”이라고 분석했다. 이어 “부모 형제보다 친구들에게 더 많은 고민을 털어놓기도 한다"면서도 "자신의 치부가 노출될 수 있다는 두려움과 고민 상담이 2차 피해로 돌아올 수 있다는 부담감 때문에 고민을 꽁꽁 숨기는 경향도 공존한다”고 덧붙였다.

그는 “이런 청년층의 심리를 겨냥한 다양한 앱이 나오고 있어 익명 소통 앱을 찾는 젊은 세대가 늘어날 것”이라고 전망했다.

/스냅타임 박지연 기자

![천만원으로 매달 300만원 통장에... 벼랑끝 40대 가장의 '대반전'[주톡피아]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031001803t.jpg)

![서초구 아파트 19층서 떨어진 여성 시신에 남은 '찔린 상처' [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031100013t.jpg)