경기도 부천에 남은 가게 한 곳 방문

2000년대 강타한 생과일 디저트 전문점

초등손님이 아이엄마 돼서 다시 찾기도

‘5000원의 행복’ 한 그릇만 시켜도 괜찮다

우리 주변의 궁금한 먹거리, 솔직한 리뷰를 원한다면? ‘쩝쩝박사’가 대신 먹어드립니다. 세상의 모든 맛집을 찾아서. [편집자주]

| | 지난달 28일 경기도 부천에 남아 있는 캔모아 가게를 직접 찾았다. (사진=송혜수 기자) |

|

[이데일리 송혜수 기자] 그네 의자와 무한 리필 생크림 토스트. 2000년대를 살아온 이들이라면 아마 생과일 디저트 전문점 ‘캔모아’를 기억할 것이다. 그 시절 캔모아는 단순 카페를 넘어 많은 이들의 동네 아지트였고 만남의 장소였다.

특히 편안하고 아늑한 인테리어와 기본으로 제공되는 생크림 토스트, 그리고 생과일이 잔뜩 들어간 눈꽃빙수·파르페 등은 호불호 없이 남녀노소 모두의 사랑을 받았다. 그렇게 캔모아는 1998년 1호점을 시작으로 2000년대 중반까지 전국에 500여 개의 가맹점을 내며 전성기를 맞았다.

| | 부천점 캔모아의 내부 모습. 편안하고 아늑한 인테리어가 여전하다. (사진=송혜수 기자) |

|

인기는 영원할 줄 알았다. 하지만 2000년대 후반부터 하나둘 사라지더니 이제는 추억의 장소가 돼 버렸다. 캔모아 본사 홈페이지는 폐쇄됐고 현재 남아 있는 가게는 단 9곳뿐이다. 그마저도 서울에는 한 곳도 남지 않았다.

일각에서는 캔모아가 사라지게 된 이유를 두고 무한으로 제공되는 생크림 토스트 때문일 것이라는 추측도 제기됐다. 하지만 이는 사실이 아니다. 캔모아 관계자에 따르면 2000년대 후반부터 디저트 업계가 커피를 주력 메뉴로 삼는 업종 위주로 재편되면서 쇠퇴하기 시작했다.

| | 부천점 캔모아에서 주문한 빙수와 파르페. (사진=송혜수 기자) |

|

실제로 세계적인 시장조사 전문조사기관인 유로모니터의 자료에 따르면 우리나라의 커피전문점 시장 규모는 2007년 6억 달러에서 2018년 약 43억 달러로 급증했다. 2007년까지는 가정이나 직장에서 원두나 믹스커피를 구매해 커피를 소비하는 성향이 강했지만 2018년부터 커피 소비가 대부분 카페에서 이루어진다는 것이다.

이후 캔모아는 변화하는 트렌드에 대응하고자 스파게티, 떡볶이 등 식사를 할 수 있는 다양한 메뉴를 추가했지만 손님들을 잡지 못했다. 여기에는 점차 카페를 작업공간 등으로 활용하는 수요가 늘어났던 점도 한몫했다.

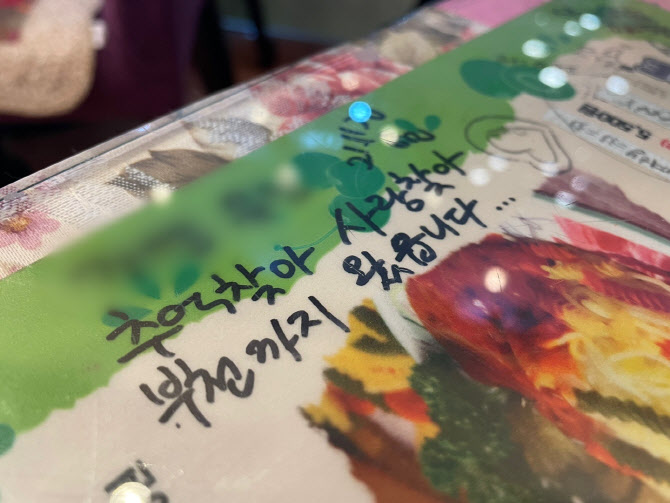

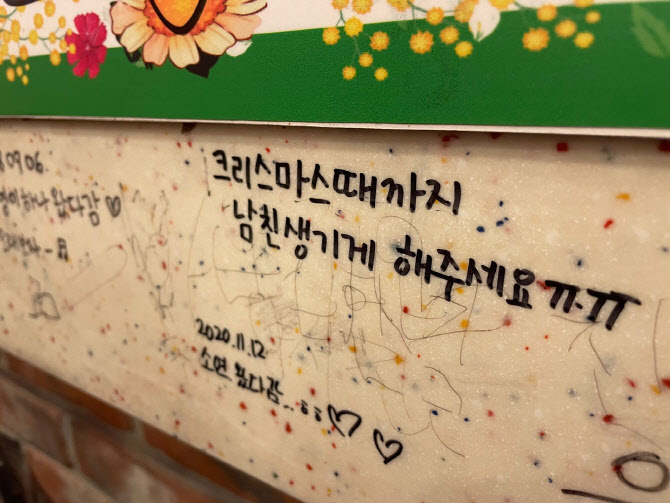

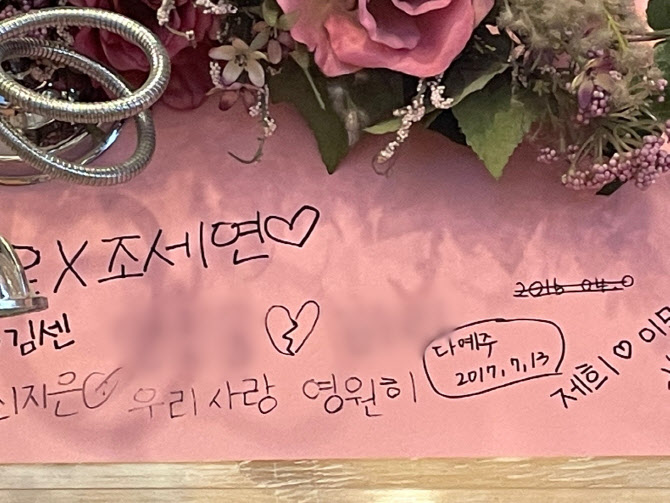

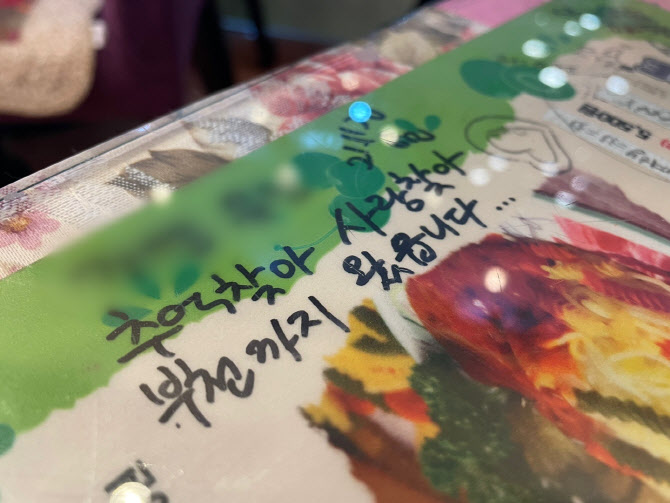

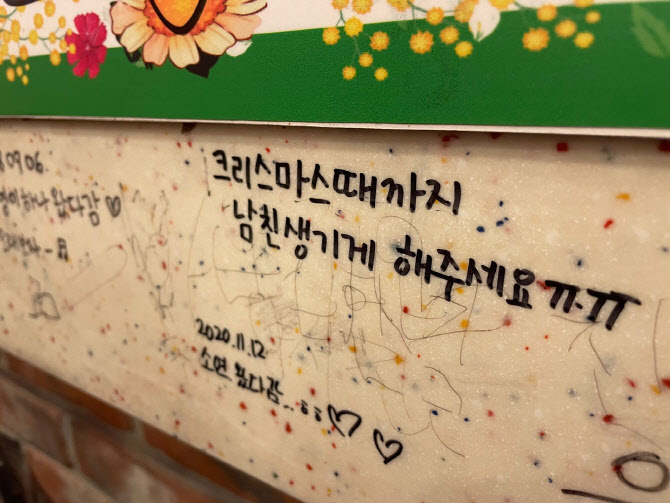

| | 가게 테이블에 남아 있는 낙서.(사진=송혜수 기자) |

|

20년이 흐른 지금 캔모아는 어떤 모습일까. 여전히 예전 분위기와 맛을 유지하고 있을까? 그 근황을 알아보러 지난달 28일 경기 부천시에 위치한 가게 한 곳을 직접 방문했다.

가게에 들어서자마자 풍기는 달콤한 냄새가 친근하게 느껴졌다. 가게 내부는 공주풍으로 꾸며진 장식들과 꽃무늬 의자 등이 있었고 지난날의 흔적이 느껴지는 손님들의 낙서도 곳곳 보였다.

대부분 ‘우리 사랑 영원히’ ‘꿈 이루게 해주세요’ ‘멋쟁이들만 앉아’ ‘OO이 다녀감’ 등의 내용이었는데, 그중 ‘추억 찾아 사랑 찾아 부천까지 왔습니다’라는 낙서가 눈에 띄었다.

| | (사진=송혜수 기자) |

|

가게에는 손님이 한 팀 있었다. 인기 좌석인 흔들의자에 앉아 있는 손님을 보며 기자도 서둘러 흔들의자에 자리를 잡았다. 이날 주문한 메뉴는 시리얼 빙수와 생과일 빙수, 그리고 생과일 파르페다. 가격은 각각 5500원. 저렴한 가격에 기자가 학창 시절 자주 먹던 메뉴였다.

홀로 가게를 지키던 중년의 여성 사장은 캔모아의 시그니처인 생크림 토스트와 함께 주문한 메뉴를 정갈히 담아 제공했다. 각각의 디저트에는 한눈에 봐도 재료를 아끼지 않은 듯 생과일이 먹음직스럽게 듬뿍 올라가 있었다.

| | 기본 제공 생크림 토스트. 곁들여 발라 먹는 생크림은 입에서 살살 녹는다. (영상=송혜수 기자) |

|

기본으로 나오는 생크림 토스트는 식빵 3장을 반으로 잘라 총 6조각으로 제공됐다. 따뜻하게 데워진 식빵은 바삭하고 쫄깃했다. 곁들여 발라먹는 생크림은 우유 향이 진하게 났다. 달콤하고 부드러워 입에서 사르르 녹아 없어지는 듯했다.

각종 시리얼이 들어간 시리얼 빙수는 생크림과 초코 아이스크림이 탑처럼 쌓여 있었고 화려한 초코 드리즐이 인상적이었다. 맛은 변함없었다. 시원하고 기분 좋은 단맛이 입안을 맴돌았다. 여기에 바삭한 시리얼은 고소함을 더했다.

생과일 빙수는 상큼했다. 바나나와 복숭아, 파인애플, 배 등 각종 생과일이 먹기 좋은 크기로 한가득 들어가 있었다. 이 밖에 딸기 아이스크림과 바닐라 아이스크림이 한 스쿱씩 올라가 있었고 시리얼과 딸기 시럽 등으로 맛을 더했다.

생과일 파르페 역시 신선한 과일이 가득 들어 있었다. 층층이 예쁘게 담긴 과일은 보는 재미까지 있었다. 복숭아와 배는 아삭아삭했고 파인애플과 멜론은 촉촉하고 달콤한 과즙이 입안에서 줄줄 흘렀다. 파르페 역시 딸기 아이스크림과 초콜릿 아이스크림이 한 스쿱씩 올라가 있었다.

| | 시리얼 빙수. 화려한 초코드리즐이 인상적이다 (사진=송혜수 기자) |

|

2007년도에 캔모아 가맹점 350번째로 장사를 시작해 15년간 굳건히 가게를 지켜온 사장은 이곳이 자신의 인생 그 자체라고 말했다. 가게를 시작할 당시 중학교 2학년이던 사장의 자녀는 어느새 서른이 됐고 초등학생이던 단골손님은 어느덧 한 아이의 엄마가 됐다.

사장은 지난 세월을 돌이키며 “캔모아 유행 끝 무렵에 기차를 타서 지금까지 쉼 없이 달려왔다”라며 “가게는 학생들의 아지트로 불리며 초반에 번창했지만 2000년대 후반에 커피를 주력으로 하는 카페가 많이 생기면서 서서히 잊혀졌다”라고 설명했다. 사장에 따르면 시험 기간 캔모아는 그야말로 학생들의 공부방이었다. 그러나 중저가 카페가 생긴 뒤로 학생들은 하나둘 발걸음을 옮겼다.

| | 생과일 빙수. 신선한 생과일이 한가득 들어가 있다. (사진=송혜수 기자) |

|

힘든 시기에도 사장은 자신의 가게였기에 버텨냈다. 그는 “돈을 떠나서 ‘내가 책임져야 하는 내 가게’라는 생각이 있었다”라며 “가게를 하면서 얻은 소중한 인연들 역시 어려운 시기를 이겨내는 데 큰 버팀목이 됐다”라고 말했다.

사장이 언급한 ‘소중한 인연’은 바로 가게의 주 손님이던 아이들이다. 사장은 “사실 처음부터 아이들을 좋아하지는 않았다”며 “가게 곳곳에 그려진 낙서들 역시 초반에는 전부 지웠다”라고 털어놨다. 하지만 가게에서 아이들과 자주 소통하다 보니 자신도 모르는 새 애정이 깊어졌다고 했다.

| | 생과일 파르페. 층층이 생과일이 예쁘게 담겨져 있다. (사진=송혜수 기자) |

|

이후에는 아이들이 마음껏 추억을 남길 수 있도록 가게 곳곳에 낙서하도록 놔뒀다고 한다. 사장은 “아이들에 대한 애정이 생기니 어느 순간부터는 이들의 추억을 간직해줘야겠다는 사명감이 들었다”라며 “훌쩍 커버린 꼬마 손님들이 20대, 30대가 되어 자신의 낙서를 찾아 다시 방문하기도 했다”라고 전했다.

이들 중에는 학창 시절 사귀던 이성과 와서 이름을 남겼다가 헤어지고 찾아와 이름을 지우는 이도 있었다고 한다. 또 다른 이는 자신이 과거에 남긴 낙서를 찾아 그 밑에 새로 작성하기도 했다고.

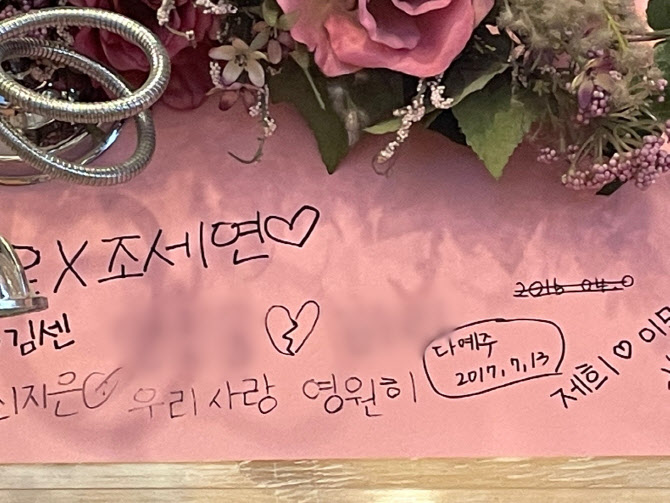

| | 가게에 남아 있는 낙서. ‘우리 사랑 영원히’ 라고 적혀 있지만 하트에는 금이 갔다. (사진=송혜수 기자) |

|

낙서 말고도 사장은 초등학생이던 한 단골손님이 결혼하고 다시 찾아와 ‘태어날 아이와 함께 다시 방문할 테니 그때까지 가게를 닫지 말아 달라’고 부탁했던 일화를 떠올렸다. 캔모아는 단순 디저트 가게 이상으로 많은 이들의 추억이 담긴 장소였던 것이다.

이에 사장은 가격과 맛 모두 예전 그대로를 유지하고자 부단히 노력했다고 말했다. 현재 부천점의 캔모아는 기본으로 제공되는 생크림 토스트만 리필 시 1000원을 더 받는다. 그 외의 가격은 변동하지 않았다는 게 사장 설명이다.

그는 “솔직히 가격을 올리고 싶다”라며 “예전에는 열대과일이 저렴했다. 바나나 한 송이도 2000원이면 살 수 있었지만 지금은 어림도 없다”라고 했다. 이어 “이제 와서 선뜻 가성비 생과일 디저트 전문점을 차리기에는 메리트가 없는 게 분명하다”라고 밝혔다.

| | (영상=송혜수 기자) |

|

하지만 사장은 가격을 올리는 대신 인건비를 줄이는 쪽을 택했다. 그는 “부담이 없어야지 손님들이 지나가면서 한 번씩 들린다”라며 “요즘 가게들은 전부 1인 1메뉴를 고수하지만 우리 가게는 그렇지 않다. 돈 없는 학생들도 다 같이 빙수 한 그릇을 나눠 먹을 수 있도록 한다. 이게 바로 5000원의 행복이지 않겠나”라고 말했다.

사장은 앞으로도 지금처럼 장사를 이어가겠다고 뜻을 밝혔다. 그는 “다행히 주말에는 식구들이 도와줘서 힘에 부치지는 않는다”라며 “언제까지 할 수 있을지 장담할 수는 없지만, 힘이 닿는 데까지 지금처럼 소소하게 가게 문을 열고 추억을 지켜내겠다”라고 다짐했다.

| | ‘쩝쩝박사’는 내 돈 주고 내가 사 먹는 ‘내돈내먹’ 기사임을 알려 드립니다. |

|

!['36.8억' 박재범이 부모님과 사는 강남 아파트는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500062t.jpg)