|

|

내륙 상황도 다르지 않다. 풍력, 태양광 등 재생에너지 발전 설비가 풍광과 자연 생태계를 위협한다는 이유로 주민이나 환경단체들과 갈등을 빗는 경우가 적지 않다. ‘친환경’ 에너지인 재생에너지를 환경훼손을 이유로 사업에 제동이 걸리는 아이러니한 상황이 벌이고 있는 것이다.

태양광·풍력 신재생도 환경훼손 논란

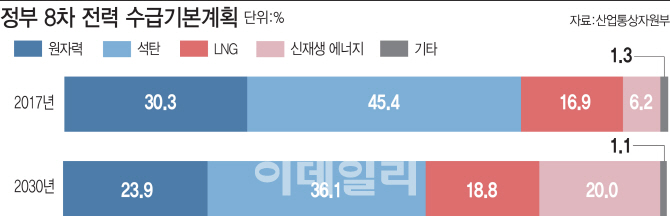

정부는 2년 전(2017년) 8차 전력 수급기본계획을 수립하면서 신재생 에너지 비중을 6.2%에서 2030년 20%까지 늘린다는 목표를 세웠다. 석탄(45.4%→36.1%)과 원전(30.3%→23.9%) 비중은 줄이고 부족분은 액화천연가스(LNG, 16.9%→18.8%) 등으로 대체하는 방식이다.

문제는 신재생 발전을 둘러싼 사회적 갈등이 원전 못지않다는 것이다. 강도는 낮지만 범위는 더 넓다. 태양광으로 원전 1 기 수준의 전력을 생산하려면 73배 크기의 땅이 필요하다.

갈등이 커지다보니 근거 없는 반대 논리도 등장한다. 물이면 되는 태양광 모듈 세척에 독성 세제가 쓰인다든지 전자파가 나온다는 식의 ‘괴담’이 대표적이다. 실리콘 재질로 된 패널에서 중금속이 나온다는 주장도 사실이 아닌 건 마찬가지다.

|

전문가들은 는 이 같은 갈등을 막고 신재생 발전을 확대하려면 지역 주민이 피해를 감수할 수 있는 이익을 제공해야 한다고 조언한다.

독일처럼 신재생 발전시설을 지역 주민 소유로 전환해 주민이 수익을 향유할 수 있도록 해야 한다는 것이다.

신재생 비중이 33%(2017년 기준)에 이르는 독일은 전체 신재생 설비의 42%가 개인과 농업인의 소유다. 독일 국민 82%는 신재생으로의 에너지 전환 정책을 지지한다. 반대는 13%에 불과하다.

신재생 비중이 64%(2017년)에 이르는 덴마크 역시 육상풍력단지 설치 때 지역 주민이 지분 20%를 우선 구매할 수 있도록 법제화해 갈등을 줄였다. 덴마크는 2030년까지 신재생 발전 비중 100%를 목표로 하고 있다.

클라우스 스구트 덴마크왕립공과대학(DTU) 에너지경제본부장은 “풍력발전기를 세우다 보면 주민과의 갈등이 생길 수밖에 없다”며 “사람은 결국 이익에 따라 움직이기 때문에 이익을 공유하는 생태계를 만드는 게 가장 중요하다”고 강조했다.

|

강영진 한양대 공공정책대학원 특임교수(갈등문제연구소장)은 “가장 중요한 건 주민의 참여 확대를 통한 가치의 공유와 정신적 만족”이라고 강조했다. 지역민과 한 번 적대적 관계가 설정되면 실제 피해발생 여부와 관계없이 갈등 해결이 어려워진다는 것이다.

그는“독일에서도 배당금으로 들어오는 돈은 가구당 170유로(약 22만원)뿐”이라며 “지역민이 그럼에도 재생에너지 발전설비 설치에 찬성하는 건 가치 있는 일을 한다는 생각 때문”이라고 말했다.

남북경협에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 전력 부족국가인 북한을 신재생에너지 시험 무대(테스트 베드)로 활용하는 방안도 거론된다. 권력이 집중돼 있는 북한에서는 정부 결정이 신속하게 추진될 수 있는 만큼 상대적으로 사회적 갈등 없이 재생에너지 설비를 빠르게 확충할 수 있다는 것이다.

팀 요(73) 전 영국 하원 에너지위원장은 “북한을 신재생 테스트 베드로 활용하면 남북 모두 윈-윈하는 결과가 나올 것”이라고 말했다. 공산당에 권력이 집중된 중국은 후발주자임에도 풍력발전을 급속도로 키워 전 세계 풍력발전의 30%를 차지하고 있다.

![러시아가 누리호 엔진 줬다?”...왜곡된 쇼츠에 가려진 한국형 발사체의 진실[팩트체크]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031301228t.jpg)

![살인 미수범에 평생 장애...“1억 공탁” 징역 27년 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031400001t.jpg)