|

[이데일리 김정남 기자] ‘여의도 금융맨’ A(40)씨는 자신을 전형적인 ‘전세 난민’으로 부른다. A씨가 5년 전 서울 시내에서 김포로 이사한 건 전셋값 폭등 때문이었다. 7년 전 결혼과 함께 서울 시내에서 2억원짜리 전셋집을 마련했지만, 2년 후 돌아온 건 수천만원을 올려달라는 주인의 성화였다. A씨는 또래들에 비해 상대적으로 연봉이 높은 편이다. 그럼에도 주거비 급등을 감당하지는 못했다고 한다.

A씨는 “서울로 다시 갈 수 있을 것이라는 기대는 사라진지 오래”라고 토로했다. A씨에게 최근 ‘저(低)물가 미스터리’는 생소하기 그지없는 일이다. 현실적으로 가장 큰 비중을 차지하는 ‘소비’는 집값인데, 이게 제대로 반영되고 있는지 의문이라는 것이다.

25일 통계청에 따르면 전체 소비자물가지수에서 전셋값의 변동이 차지하는 비중은 1000 중 49.6 정도다. 전세 가격이 오르내리는 정도가 소비자물가에 미치는 영향이 5%도 안 된다는 의미다. 월세(43.6)까지 합하면 전·월세 가격의 가중치는 1000 중 93.2다. 10%가 채 안 된다.

A씨처럼 생활권을 바꿀 정도의 큰 변화를 야기하는 가격치고는 낮은 비중이라는 일각의 지적은 그래서 나온다. 실제 통계청 자료를 보면, 서울 인구는 지난 2010년 1031만2545명에서 지난해 말 987만167명까지 줄었다. 반면 경기도 인구는 1178만6622명에서 1285만8161명으로 급증했다. 화성 김포 용인 수원 남양주 등 인구가 특히 늘었는데, 이는 주거와 관련이 있어 보인다.

그나마 전·월세는 반영이라도 된다. 하지만 부동산 매매 가격은 소비자물가에 전혀 반영되지 않는다. 토지는 최종적으로 소비되는 상품이 아니라는 이유다. 부동산 가격의 상승 속도가 일반 소비자물가의 오름 폭을 훨씬 앞지르는 경제에서는 체감물가와 지표물가간 괴리 논란이 있을 수밖에 없다.

소비자가 물가 하락보다 상승에 민감한 것도 한 체감물가 논란을 부르는 요인이다. 전체 물가 상승률은 460개나 되는 다양한 품목의 가격 변동을 가중 평균한 결과가 서로 상쇄하면서 결정된다. 그러나 소비자는 유독 오르는 품목에만 반응하는 경향이 있다는 게 한 당국자의 설명이다.

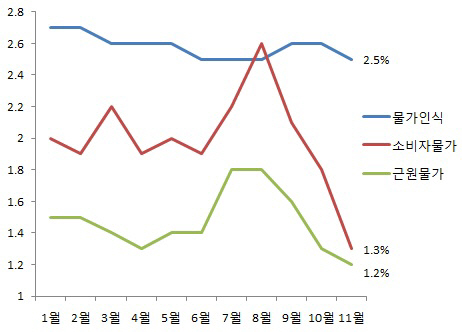

체감물가가 높다는 건 통계로도 일부 감지할 수 있다. 한은에 따르면 지난 1년간 소비자물가 상승률에 대한 인식을 나타내는 ‘물가인식’은 올해 내내 월 2.5~2.6%를 보이고 있다. 1%대에 머물고 있는 지표물가와는 차이가 있다. 지난달만 봐도 실제 소비자물가 상승률은 1.3%에 그쳤지만, 물가인식은 2.5%에 달했다.

!['7억8000만원' 로또 1등 남편 살해한 여성이 한 말 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122400001t.jpg)