|

◇여야, 1년 동안 극한대치 이어가다 최종 결론은 ‘찔끔’ 개혁

이날 국회 본회의 문턱을 넘을 것으로 보이는 선거법 개정안은 국회의원 정수 구성을 지역구 253명, 비례대표 47명으로 한다. 또 47석의 비례대표 중 30석에 관하여만 준연동형 비례대표제를 적용하고 나머지는 병립형 제도를 적용한다. 아울러 논란이 극심했던 석패율제와 권역별 비례대표제는 도입하지 않기로 했다.

현행 47석의 비례의석 중 30석에 대해서만 연동률 50%를 적용하는 것 외에는 변화가 없다. 253석에 이르는 지역구 의석은 21대 국회에서도 이어진다. 애초 패스트트랙에 올렸던 선거법 개정안 원안(지역구 225석 : 비례대표 75석)에서도 한참 후퇴했다. 다만 비례대표 배분 정당 득표율의 최소 기준을 3%로 한다는 ‘봉쇄조항’과 선거연령 하향(19세→18세) 규정은 원안을 유지했다.

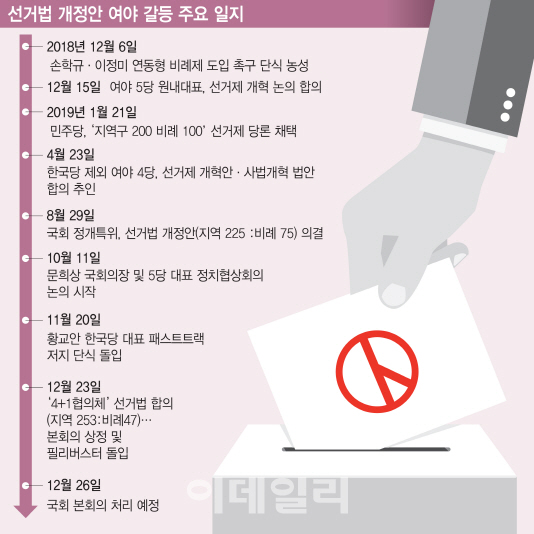

앞서 중앙선거관리위원회(선관위)는 2015년 2월 지역주의 완화와 유권자 의사를 충실히 반영하는 선거제도 개선을 위해 지역구 의석과 비례대표 비율을 2대1(지역구 200석, 비례대표 100석)로 바꾸라고 권고했다. 여기에는 수정안에서 제외된 석패율제 도입 등이 포함됐다. 이후 지난해 12월 손학규 바른미래당 대표와 이정미 정의당 당시 대표 등이 선거법 개정을 촉구하는 단식농성에 들어가며 여야 논의가 본격화됐다.

올해 4월에는 민주당·바른미래당·민주평화당·정의당은 선거법과 고위공직자범죄수사처(공수처) 설치를 더해 일정 시간이 지나면 자동으로 본회의에 상정되는 패스트트랙에 올렸다. 다만 한국당은 지역구를 줄이고 연동형 비례대표를 도입하는데 완강히 반대했다. 이 과정에서 국회선진화법 도입 이후 처음으로 여야간 극심한 물리적 충돌도 벌어졌다.

이후 200 대 100에서 시작한 선거법 개정안은 패스트트랙 상정 단계에서 225 대 75로 후퇴했다. 거대 양당의 입장을 반영해서다. 연동률은 최대의석이 100%에서 50%로 줄었다. 이마저 비율을 따져 최종 의석을 배정한다. 선거법 개정안에 따르면 정당득표율에 의한 할당 의석에 지역구 당선자를 빼고 부족한 만큼 연동형 비례대표 의석을 배정한다. 더구나 30석이라는 ‘캡’을 씌워놓은 탓에 복잡한 수식이 뒤따른다. 언제든 논란이 뒤따를 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

|

집권여당인 더불어민주당은 ‘선거제 개혁’이라는 명분을 챙김과 동시에 병립형 비례대표제를 보존해 당권의 핵심인 ‘비례대표 공천권’을 확보했다. 연동형 비례대표제가 도입돼 여당으로서 일부 손해를 볼 수 있으나 밑지는 장사는 아니다. 호남에 기반을 둔 민주평화당과 대안신당은 지역구가 사라지는 걸 막고 전국 득표를 통해 비례대표 의석을 늘릴 방안을 찾았다.

정의당은 “힘이 부족해 미흡한 안”이라 평가했지만 선거법 개정안의 최대 수혜자가 될 것이라는 전망이다. 지역기반이 약한 대신 전국적으로 고르게 지지를 받는 만큼 연동형 비례대표 30석 중 가장 많은 의석을 가져갈 가능성이 크다. 일각에서는 내년 4월 총선에서 정의당이 20석 이상을 얻어 국회 교섭단체를 구성하는 것 아니냐는 전망도 나온다. 선거법 개정에 반대해온 자유한국당은 의석이 10∼20석 가량 줄어들 수 있다. 다만 비례한국당 창당의 우회전략을 쓴다면 큰 손해로 이어지지 않을 것이라는 분석도 있다. 김재원 한국당 정책위의장은 24일 비례정당 결성을 이미 공식화했다.

박상병 정치평론가는 “선관위가 제안한 개혁 취지를 반영하지 못하고 당리당략에 빠져 막판에 와서 누더기가 된 것이 사실”이라면서도 “제1야당의 집요한 방해에도 불구하고 연동형 비례대표제라는 정당정치를 활성화할 수 단초가 성사돼 선거제 개혁을 향한 일보 전진을 이뤘다”라고 평가했다. 그러면서 “21대 국회에서 선거제도 뿐만 아니라 개헌 등을 포함해 현재의 대한민국에 맞는 권력구조 개편에 대한 논의를 곧바로 시작해야 한다”고 제안했다.

![아파트에서 숨진 트로트 여가수…범인은 전 남자친구였다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100006t.jpg)