국내에서 압도적 신약개발 기술력을 확보하고 있는 한미약품의 한 임원은 신약기술 수출을 ‘양날의 칼’이라고 했다. 특히 성사시킨 신약기술 수출 계약이 나중에 파기됐을때 시장으로부터 몰아치는 후폭풍으로 신약개발 연구원들의 사기가 흔들릴 정도라고 하소연했다.

한미약품(128940)은 지난 2011년 개발중이던 항암치료제를 아테넥스에 첫 라이선스 아웃한 이후 지금까지 모두 10건의 신약기술을 수출하는 쾌거를 이루면서 국내 대표 신약개발업체로 자리매김했다. 하지만 이들 계약 가운데 4건이 취소, 축소되면서 시장에서는 한미약품의 기술력에 대해 의혹의 시선을 보내고 있다.

제약업계는 신약기술 수출에 대한 시장의 지나친 기대와 낙관이 업체들의 발목을 잡고있다고 지적한다. 국내기업들이 본격적으로 신약수출을 시작한지가 4~5년밖에 되지 않은 터라 투자자들이 아직은 기술수출이 원천적으로 안고 있는 위험성을 제대로 인지하지 못하고 있다는 것이다.

실제 국내업체들이 기술수출을 하는 신약후보는 대개 임상1상 또는 2상 단계인데 상품화 성공확률은 각각 10%,20%에 불과하다. 그럼에도 시장은 한번 수출한 기술은 상품화로 이어지는 것을 당연시하고 있다.

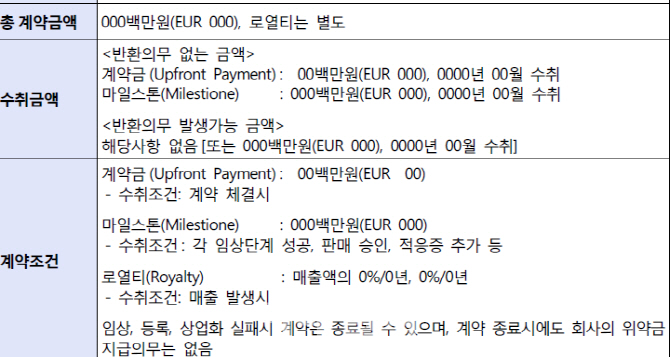

업계는 신약기술수출 계약이 취소됐을 때 시장이 격렬하게 반응하는 또다른 주요 원인으로 현행 공시제도를 손꼽는다. 현 공시제도는 신약기술 수출계약을 체결하면 계약금은 물론 신약개발이 예정대로 이뤄질 경우 수년에 걸쳐 나눠 받을수 있는 마일스톤(개발 단계별 기술료)까지 포함해 명시하도록 규정하고 있다.

이러다보니 수취금은 수십~수백억원에 그치더라도 마일스톤까지 포함하면 전체 기술수출 금액이 조단위를 훌쩍 넘어가는 경우가 왕왕 발생한다. 문제는 투자자들이 실제 수취한 액수는 눈여겨보지 않고 전체 기술수출 금액에만 관심을 갖는다는 것이다.

이재국 한국제약바이오협회 상무는 “신약수출 계약은 끝까지 유지되기보다 중간에 취소될수 있는 가능성이 높다는 것을 염두에 둬야 한다”며 “이제는 투자자들도 신약기술 수출의 냉엄한 현실을 직시하고 지나친 기대를 갖는 자세에서 벗어나야 한다”고 강조했다.

|

|