|

[이데일리 오현주 문화전문기자] ‘사물이 눈으로 보이지 않는 각도’ ‘관심이나 영향이 미치지 못하는 구역’ ‘사정거리에 있으면서도 쏠 수 없는 범위’. 사전이 무심하게 뜻풀이를 해준 ‘사각’(死角)이란 거다. 흔히 ‘사각지대’라고 말하는 이는 한자어 그대로 ‘죽은 각’을 말한다. 그 형편으로 몰아넣은 처지·여건은 사람마다 다르겠지만, 상황이 어떻든 ‘사각’은 반드시 한 방향을 가리킨다. “당신은 봐야 할 것을 제대로 보지 못하고 있다”는 거다. 시야에 장애가 있든, 주의를 놓치고 있든, 세상이 장난을 치든 말이다.

어쩌면 영원히 품을 수 없는 ‘숨은’ 가치일지도 모를 그것. 그런데 그 ‘사각’을 한 번 보여주겠다고 나선 이가 있다. 작가 이진주(40)다. 완벽하지 않든, 비딱한 것이든, 설명할 수 없든, 불완전한 보기가 되든. 굳이 왜 그렇게까지? 보이지 않는다고 없는 건 아니니까. 최소한 못 보고 있는 게 있다는 건 알려야 하니까. “정작 봐야 하는 진짜 풍경이 ‘사각’에 있기도 하니까.”

하지만 더 복잡한 문제가 있다. 원체 ‘보이지 않는 것’이라고 하는 그 사각을 어떻게 ‘보이는 것으로’ 꺼내놓을 건가. 서울 종로구 율곡로 아라리오뮤지엄 인 스페이스에 연 개인전 ‘사각’은 그 매듭을 풀고 실체를 드러낸 자리다. 그저 ‘숨은 그림 찾기’ 정도려니 했다면, 작품이 누르는 무게감에 적잖이 당황할 수도 있다.

△14m 그림으로 A자형 프레임을 감싸 만든 ‘사각지대’

‘아라리오뮤지엄 인 스페이스’에 한 번이라도 가봤다면 짐작이 될 거다. 이곳 공간구조는 들어서자마자 발아래를 내려다보게 돼 있다. 오래전 소극장으로 썼던 곳을 개조 없이 전시장으로 사용하고 있으니까. 어두운 객석에서 밝은 무대를 바라보는 식이랄까. 작가에겐 더 어려운 장소다. 하얗고 반듯한 화이트큐브에 익숙한 그들을 고민에 빠뜨리기도, 상상력에 시달리게도 하니까.

|

그렇게 바라본 이 작가의 무대, 아니 전시는 커다란 구조물 한 덩이로 포문을 연다. 리넨에 채색한 그림을 양옆에 건, 마치 뱃머리처럼 보이는 뾰족한 삼각프레임이 당장 시선을 끄는데. 정확하게는 거꾸로 보이는 A자형. 보이지 않는 그 속을 보이겠다고, 진짜 사각지대를 제작한 거다. 이른바 ‘설치회화’를 만든 셈인데. 표제작인 이 ‘사각’(2020)의 전체둘레는 14m. 작가는 “관람객이 위에서 내려다볼 때는 ‘불완전한 보기’로, 곁에서 걸을 때는 ‘눈높이를 맞추는 보기’로 만들었다”고 말한다. 이를 위해 작가는 A자형의 두 면을 두른 가로 488㎝씩의 그림 두 점 외에, A자형 안쪽에는 한 소녀를 어깨에 얹은 한 여인 그린 작품을 칠흑같은 검은 바탕에 걸어뒀다.

‘죽은 각’을 의도한 작품은 이뿐만이 아니다. 높이 260㎝의 설치회화 ‘(불)가능한 장면’(2020)도 있다. 각각 왼쪽 면에 날개를 단 나무판 앞뒤로, 얼굴이 제대로 보이지 않은 여인을 세운 그림을 들였다. 하나를 보면 마땅히 하나를 잃어야 하는, 절대 한눈에 들일 수 없는 무한한 사각을 품었다고 할까.

|

형태가 어찌됐든 이 작가 그림의 특징이라면, 결코 연결되지 않는 장구한 스토리가 읽힌다는 거다. 아이들이 벽 뒤에 숨어 있고, 뿌리째 뽑힌 식물이 나뒹굴고, 흙탕물에서 작대기로 하얀 천을 건져내고. 이들 동떨어진 소재·형체가 뭔가 말을 하는 듯한데. 그럼에도 작가는 “이야기의 얼개를 일부러 피했다”고 했다. 한 토막을 던지는 순간 결국 작품은 한 토막으로 끝날 수밖에 없다는 이유에서다. “설령 많은 오해를 낳을지언정 뉘앙스만으로 에둘러 가는 편이 낫겠다”는 거다.

의도가 적중했는지, 이 작가의 작품을 두곤 다채로운 감상이 오간다. 따뜻하다, 쓸쓸하다, 정감있다, 불안하다 등등. “맞다. 양가적이다. 부정적인 시각도 있지만 그것만은 아니다. 정말 기쁠 때도 두려움이 생기지 않던가. 세계를 마주할 때 생기는 극단의 감정을 작품에 다 녹인다.”

|

독특한 건 무수한 ‘상징’이다. 팬티스타킹만 신은 여인이 그렇고, 몸을 잃어버린 손이 그렇고, 물과 천이 그렇다. 이들은 오래전부터 작가만의 도상으로 자주 등장하는데. “가령, 누군가가 입은 옷은 그 자체로 연출력이 강렬하다. 옷이 내뿜는 정보가 불필요하다 싶어 다 제거하고 팬티스타킹만 남겼다. 그제야 내가 표현하려 한 인물과 잘 맞아떨어지더라. 탄력있고 따뜻하지만 외부 충격에는 약한 성질을 가진.” 그렇다면 손은? “손이 가진 표정 때문이다. 얼굴만큼 다양하지 않은가. 때론 대놓고, 때론 숨어서 여러 사건을 암시한다.”

|

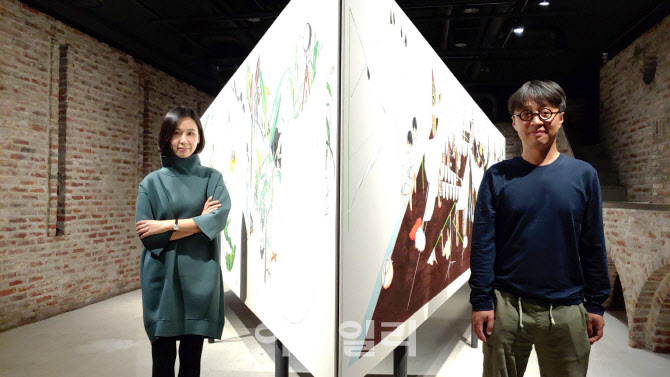

△남편 이정배 작가, 설치회화 프레임 제작해

사실 이번 전시에서 ‘핵’이라 할 설치회화의 프레임을 만든 이는 따로 있다. 이 작가의 남편 이정배(46) 작가다. 이 작가와 홍익대 동양화과 동문이기도 하는 한 남편은 그림보단 조소작업을 활발히 하는 중이다. 두 작가의 공통점이라면 정통을 고수하진 않더라도 태생을 잊진 않았다고 할까. 동양적으로 붓질을 하고, 동양적으로 나무·레진을 다듬는다. 하지만 이들은 결국 동양도 서양도 아닌 중립적인 세상을 열어젖히는데, 바로 ‘확장’이다. 이를 연결고리 삼아 두 작가는 함께 2인전을 하기도 했다. 하지만 이번 만큼, 남편은 이름 한 줄 올리지 않은 순수한 조력자로 몸을 감췄다. ‘작가 이진주 전’의 사각이 있다면 그건 ‘작가 이정배’다.

|

그간 이 작가는 평면이면서 입체를 탐한 작업을 해왔다. 지층의 단면을 끊어낸 듯 ‘저지대’(2017) 아래 세상을 보여주고 ‘가짜우물’(2017)이란 속 깊은 세상을 눈앞에 들이대기도 했다. “우리 동양화는, 중국의 관념산수와 구분하기 위해 ‘진경산수’란 말을 썼다. 하지만 그것이 진짜 객관적인가는 또 다른 문제다. 나조차 감히 진경을 끌어와서 진짜 풍경이라 우기고 있는 건 아닌지.”

시작은 ‘본다는 게 뭘까’라는 근본적인 질문에서부터란다. “사진으로 찍힌 객관적·환상적인 풍경과 우리가 감각하고 기억하는 풍경은 다를 거란 생각이 들더라. 그런데 우리의 소통은 보통 주관적인 것이 본질을 이루지 않는가. 결국 ‘본다’를 다시 해석해야 할 듯했다.” 그렇다고 무모하게 욕심을 부린 것도 아니다. 그래도 못 보는 것은 지나쳐 버려도 괜찮다고 한다.

그래. 결국 세상을 다 들여다볼 순 없으니까. 무슨 짓을 해도 못 보는 부분은 생기게 마련이니까. 하지만 이렇게 시도는 하지 않았나. “뻔하고 익숙한 캔버스”로는 아쉬워 “더 적합하고 효과적인 방식으로” 세상을, 작품을 보여주겠다고. 그럼에도 여전히 보지 못한 ‘사각’은 더 있을 터. 드러낸 것보다 드러낼 게 궁금한 건 역시 기대감 때문일 거다. 전시는 내년 2월 14일까지.

|