|

[이데일리 장순원 기자] ‘보이스피싱’이 활개치며 소비자 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 범죄 수법도 갈수록 진화해 정교한 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

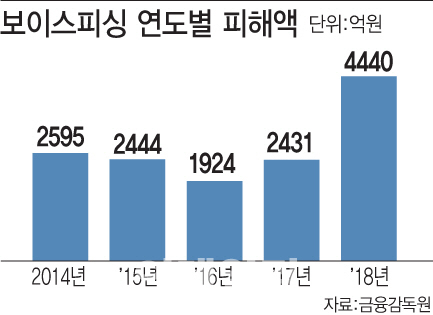

14일 금융당국과 관련업계에 따르면 작년 전기통신금융사기(보이스피싱) 피해는 4440억원으로 역대 최대 규모다. 1년 전 피해액(약 2000억원)의 거의 두 배 가까운 수치다.

피해 건수도 7만건이 넘어 1년 전보다 40% 이상 급증했고 피해자는 5만명에 육박하는 수준이다. 1인당 피해액은 630만원으로 매일 피해자가 134명이 발행하고 피해액도 12억원이나 된다. 경기불황 속 대출 규제가 강화되면서 고금리로 내몰리는 서민들을 노린 악질 범죄가 급증하고 있다는 게 당국의 설명이다.

실제 보이스피싱은 대출빙자형과 사칭형으로 나뉘는데, 대출빙자형이 전체의 70%를 차지한다. 자금 사정이 어려운 서민들에게 낮은 금리 대출로 유혹한 뒤 수수료나 대출금을 뜯어가는 방식이다.

사칭형은 금융감독원이나 검찰, 경찰 같은 권력기관 직원 또는 친척이나 지인이라고 속여 돈을 빼내가는 수법이다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS)가 활성화되면서 친구나 가족을 사칭한 ‘메신저피싱’이나 전화가로채기 앱 같은 악성 프로그램을 활용한 신종 수법이 활개를 치고 있다.

금융당국도 피해를 막으려 안간힘을 쓰고 있다. 보이스피싱의 숙주 역할을 하는 대포폰과 대포통장을 틀어막고 100만원 이상의 돈이 입금되면 30분동안 인출이 지연되는 ‘지연인출제도’를 포함해 각종 안전장치를 마련했다. 당국과 시중은행이 손잡고 보이스피싱을 기술적으로 차단하는 앱을 개발하기도 했다. 하지만 당국의 대책보다 보이스피싱 범죄의 진화속도가 빨라 피해를 막기에는 역부족이란 평가다.

금융당국의 한 관계자는 “당국이나 은행의 대응이 강화되면 보이스피싱이 다른 쪽으로 계속 진화해 이를 완전히 근절할 수 없다는 한계가 있다”면서도 “금융기관이나 통신사에서 하나라도 더 읽어보게 하고 하나라도 더 서명하도록 하는 것이 보이스피싱을 예방하는 최선의 방법”이라고 말했다. 이어 “국민들이 편리함·속도만큼 안전에도 공감할 수 있었으면 한다”고 덧붙였다.

!['과대망상'이 부른 비극…어린 두 아들 목 졸라 살해한 母[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021700001t.jpg)