|

한국은행에 따르면 2010∼2017년 한국경제의 연평균 성장률(실질 GDP 기준)은 3.4%. 2000년대 연평균 성장률(4.7%)에 비해 1.2%포인트 하락하는 등 성장세는 점차 둔화하고 있다. 자본·노동 등 생산요소는 미약하나마 지속적으로 투입되고 있지만 생산성이 아예 곤두박질치면서 성장의 발목을 잡고 있는 꼴이다. 2010∼2017년 연평균 총고정자본형성 증가율은 4.0%, 취업자 증가율은 1.5%, 반면 1인당 노동생산성 증가율은 -0.35%(산출량 기준)로 집계됐다.

생산성 정체는 제조업보다 서비스업에서 더욱 뚜렷히 나타나고 있다. 이 기간 제조업과 서비스업의 연평균 생산성 증가율은 각각 0.69%, -0.53%. 금융위기 이후 음식· 숙박업, 도소매업 등을 중심으로 우후죽순처럼 늘어난 영세 자영업체나 한계 중소업체들이 생산성 하락의 주요인이 됐다는 분석이 나온다.

주목할 점은 성과와 무관한 임금인상이다. 생산성이 정체되거나 오히려 하락하는 상황에서도 일부 사업장을 중심으로 임금이 지속적으로 오르면서 고질적인 고비용저효율구조는 고착화되고 있는 모습이다.

|

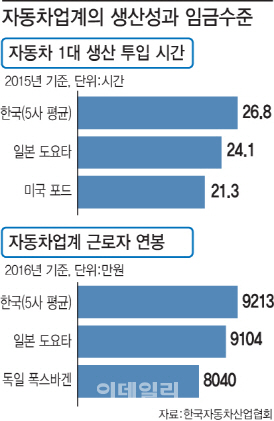

실제 2010∼2017년 생산성은 연평균 0.35%하락했지만 임금은 오히려 3.69% 상승했다. 제조업의 경우 생산성은 0.69% 오르는데 그쳤지만 임금은 4.38% 뛰었다. 자동차 산업은 이 같은 생산성과 임금의 불일치를 단적으로 투영한다. 한국자동차산업협회에 따르면 국내 자동차 1대 생산에 투입되는 시간(2015년 현대차 기준)은 26.8시간. 도요타(24.1시간), GM(23.4시간) 포드(21.3시간)등 경쟁업체에 비해 11∼26% 더 많이 소요된다. 반면 국내 자동차 5사 근로자들의 평균 연봉은 9213만원(2016년 기준)으로 도요타(9104만원·852만엔), VW (8040만원·6만2654유로) 등 경쟁 업체들을 앞지르고 있다. 국민소득 수준을 고려하면 국내 자동차 업계의 인건비부담은 더욱 크다는 게 업계의 설명이다.

|

특히 생산성과 임금과의 불일치는 경직된 노동시장과 관련이 깊다. 정규직· 비정규직, 대기업· 중소기업, 남성· 여성 간 극명히 나타나는 고용시장의 이중구조와 성과에 연동되지 않은 획일적인 임금체계도 유연하지 못한 노동시장의 모습을 반영한다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 “일부 전투적인 노조가 생산성과 관계 없이 무리한 임금인상을 압박하고 관철시킬 수 있는 건 노조 친화적인 제도와 규칙 때문”이라며 “노조의 제 몫챙기기는 해당 대기업 뿐 아니라 관련 중소협력업체의 마진을 떨어뜨리고 소비자에게 부담을 전가하는 등 경제 전체의 비용을 늘리고 효율을 떨어뜨린다”고 말했다.

노동개혁, 임금체계 개편 절실

문제는 현 정부 집권 이후 선보인 일련의 정책들이 오히려 생산성을 떨어뜨리며 고비용저효율구조를 심화하는 쪽으로 나아가고 있다는 점이다.

생산성 증가율을 훨씬 초과하는 최저임금 인상이나 비정규직의 정규직 전환, 인위적인 일자리창출 및 노동규제의 강화, 노동시간의 획일적인 단축 등은 노동비용상승으로 이어지며 고비용구조를 고착화, 생산성 하락의 악순환으로 이어지고 있다는 얘기다.

이종화 고려대 경제학과 교수 “지속적인 성장을 위해선 경제전체의 제도를 효율하고 기술혁신 능력을 높여야 한다”며 “그러나 정부 정책들은 성장잠재력과 생산성 하락에 제대로 대응하지 못한 채 단기적 대책에 치중하고 있다”고 지적했다.

한국경제는 이미 자본·노동 등 생산요소의 지속적인 투입이 점차 한계를 보이며 성장동력이 뚝 떨어진 상태. 각종 규제와 반기업정서 등으로 투자는 지지부진하고 지난해부터 시작된 생산가능인구의 감소로 노동공급은 줄어들고 있다. 올해 설비투자 증가율 전망치는 2.9%로 2010∼2017년 연평균 증가율(6.3%)의 절반수준, 취업자 증가율도 예년 수준을 밑도는 1% 수준에 그칠 것이라는 게 한은의 전망.

전문가들은 결국 생산성 향상이 없으면 저성장의 굴레에서 벗어날 수 없다고 경고한다.

윤창현 서울시립대 경영학부 교수는 “각종 규제개혁으로 혁신을 유도하고 과도한 정규직 보호와 획일적인 임금체계 개선 등을 위해 그동안 지지부진했던 노동개혁에 속도를 내야 한다”고 강조했다.