|

한국의 전자제품이 인도 시장에 이처럼 안착할 수 있었던 이유는 신속함을 더한 현지화 정책 덕분이다. LG전자는 모기 퇴치 공기청정기와 같은 특화 상품을 내놓는 등 제품 기획부터 디자인, 생산, 영업 판매까지 현지화를 주요 전략으로 삼았다. 덕분에 노이다 공장에서 생산하는 냉장고 중 95.2%가 인도 현지에서 소비되며 나머지 4.8%도 네팔과 방글라데시 등 인도 문화권을 공유하는 주변국과 중동, 아프리카에 주로 수출된다. 현지의 업계 관계자는 “일본 기업이 성공적인 인도 진출 노하우를 문의해올 정도”라 귀띔했다.

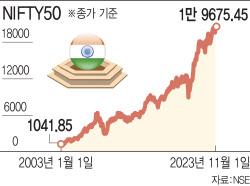

인구 14억명의 초거대국가로 늘 ‘기회의 땅’으로 불렸지만 쉽게 공략하기 어려웠던 인도 시장이 본격 개화하고 있다. 세계의 공장역할을 해온 중국이 미국과의 갈등 속에 성장률이 둔화하자, 연평균 6%의 성장을 이어온 인도는 기회를 놓치지 않고 경제 발전 드라이브를 거는 중이다.

특히 25년 전 볼모지와 같았던 인도에 깃발을 꽂고 사업을 이어온 LG전자와 삼성전자 등 우리 기업들이 인도와 함께 성장할 것도 기대되고 있다. 한국 정부도 지난해 한국판 인도태평양 전략을 수립하며 인도와의 협력 수위를 높이고 있다.

다만, 전문가들은 세계가 모두 인도를 주목하며 협력을 확대하고 있다는 점을 고려, 인도를 바라보는 전략을 바꿀 필요가 있다고 조언한다. 중국을 대신할 공장 또는 시장으로 보는 것에서 벗어나야 한다는 얘기다. 최원기 국립외교원 교수는 “한국은 인도를 거대시장이라는 경제적 시각으로 접근하는데 반해 인도는 시장개방에는 소극적이고 한국의 기술에 관심을 가지는 측면이 있다”며 “한-인도 관계는 우호적이나 협력의 진전은 정체돼 있어 장기적이고 지속가능한 신뢰를 구축할 필요가 있다”고 말했다.

*본 기사는 한국언론진흥재단 주최 ‘KPF 디플로마 인도 전문가’ 교육 과정의 일환으로 작성됐습니다.