|

영업이익을 이자비용으로 나눈 이자보상배율이 1미만인 상태가 3년 이상 이어지면 ‘한계기업’이 되고 금융감독원으로부터 ‘부실기업 판정 가이드라인’ 대상에 포함된다. 그만큼 한계기업 후보군이 넓어졌다는 의미다.

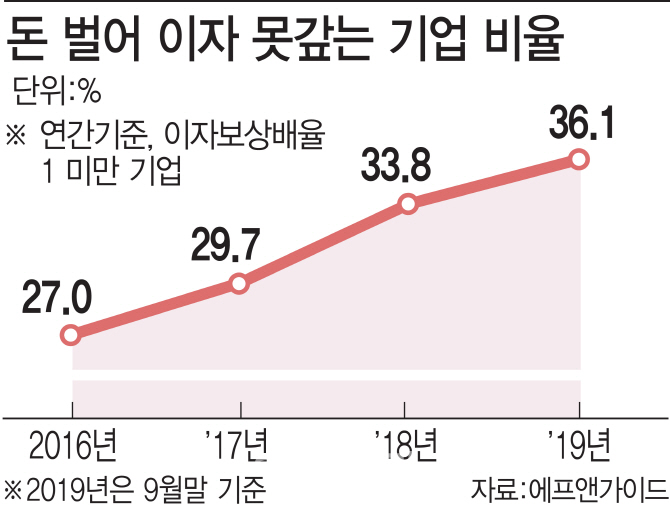

23일 이데일리가 금융정보분석업체인 에프앤가이드에 의뢰해 12월 결산법인 가운데 올해 3분기 기준 금융업을 제외한 전체 상장사 이자보상배율을 조사한 결과 이자도 못 갚는 기업은 조사 대상 1718개사 가운데 36.1%인 620개사였다.

최근 4년간 이자보상배율 1미만 업체의 비중은 해마다 높아지고 있다. 2016년 조사대상 1995개사 가운데 1미만은 539개(27.0%), 2017년 2029개 가운데 603개(29.7%), 2018년 2040개 가운데 689개(33.8%)였다.

실적을 공시하지 않은 기업과 증가추세를 고려한다면 4분기 결산 후에는 지난해 689개사를 훌쩍 뛰어넘어 1미만 업체 비중이 더 높아질 것이란 전망이 나온다.

정부가 취약산업으로 꼽으면서 대수술을 추진했던 조선·해운업종은 여전히 경쟁력을 갖추지 못한 채 자동차와 자동차 부품, 항공운수, 전력, 디스플레이 등에 이르기까지 이자도 못 갚는 기업 비중이 늘고 있다. 특히 대기업군 가운데 3년 연속 이자보상배율이 1 미만으로 ‘한계기업’에 속한 기업 수만 지난해에 이어 17개사다. 삼성중공업과 현대상선, LS네트웍스, 현대로템, 두산건설, 쌍용차 등이 여기에 속한다.

한계기업만 늘어난 게 아니다. 한계기업 상태로 전락할 위기에 처해 있는 대기업 수도 늘었다. 지난해와 비교해 올해 3분기 기준으로 이자보상배율 2년 연속 1 미만인 대기업 수는 13개다. 현대위아와 E1, 삼성바이오로직스, 한국전력, 지역난방 공사 등이다.

금융투자업계 관계자는 “교역여건 악화, 경기둔화 등으로 기업 채무상환능력이 전반적으로 낮아지면서 한계 상태로 진입·잔류하는 기업이 늘고 있다”고 설명했다.