개학을 하루 앞두고 극단적인 선택을 한 충북 제천의 여고생이 ‘사이버 불링’의 피해자였던 것으로 경찰 수사결과 드러났다. 해당 여고생은 제대로 된 도움조차 받지 못하고 스스로 목숨을 끊은 것으로 알려졌다.

오프라인 학교 폭력이 온라인으로 옮겨온 형태인 ‘사이버 불링’은 특정 학생과 관련된 개인정보나 허위사실을 모바일 메신저나 채팅으로 유포해 24시간 내내 피해자를 괴롭힌다.

피해자가 적극적으로 피해 사실을 알리지 않는 한 가족조차도 피해자가 고통받고 있다는 사실조차 알기 어렵다. 도 넘은 사이버 폭력은 그 피해가 20대와 청소년으로 급속히 확산하는 모양새다.

허술한 법망과 느슨한 규제는 사이버 폭력 불감증으로 이어지고 있다. 온라인 커뮤니티는 익명성이 보장돼 폭로를 가장한 ‘거짓 제보’가 판을 치고 있다. 피해자는 속출하고 있지만 가해자는 숨어버려 종적조차 찾기 어렵다.

거짓 제보, 확인 없이 ‘마녀사냥’ 일쑤

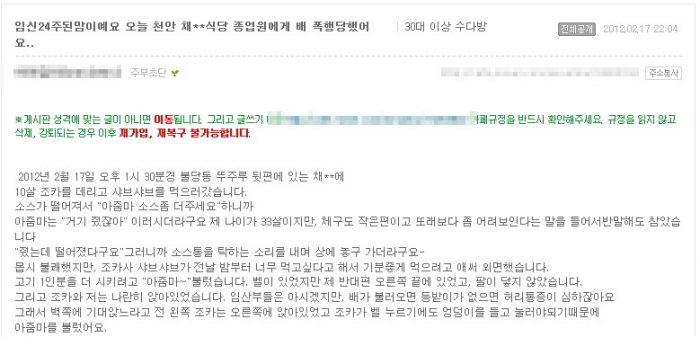

지난 2012년 한 임산부가 온라인 맘카페에 ‘채선당’이라는 음식점에서 종업원에게 배를 걷어차이고 욕설까지 들었다는 내용의 글을 게시했다.

이에 네티즌들은 ‘마녀사냥식’ 비난의 글을 쏟아냈고 해당 음식점은 결국 폐업했다. 하지만 경찰 조사 결과 오히려 임산부가 종업원에게 갑질을 하다가 폭행과 욕설을 한 것으로 드러났다.

격렬히 비난했던 맘카페 회원은 사과조차 하지 않았고 동조하던 네티즌들은 침묵했다. 이러한 사이버상의 거짓 제보로 정신적·경제적 피해를 보더라도 허술한 법망으로 가벼운 처벌에 그치고 있다.

최근 방송통신위원회와 한국인터넷진흥원(KISA)의 ‘사이버폭력 실태조사’에서 사이버 폭력을 당한 적 있는 성인 응답자의 69.4%가 ‘닉네임’ 외에는 가해자가 누군지 모른다고 응답했다.

전문가들은 인터넷·스마트폰 등 스마트 기기의 보급 증가에 따라 피해자가 더 빠른 속도로 증가하리라 전망했다. 지난 2014년 8880건이던 ‘사이버 명예훼손 및 모욕죄 신고 건수’는 2016년 1만4908건으로 67.8%나 증가한 것으로 경찰청은 추산했다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 “익명성 때문에 일반적으로 가해자의 폭력성은 6배나 증가한다는 연구결과가 있다”며 “하지만 사이버 상에서 폭력을 가하는 가해자는 피해자가 보이지 않아 그 폭력성의 정도가 약하리라 생각한다”고 말했다.

곽 교수는 “비난 댓글이라도 그 댓글로 피해자가 느낄 고통을 먼저 생각하는 성숙한 자정노력이 필요하다”고 덧붙였다.

허술한 법망에 가해자 솜방망이 처벌

현행법상 사이버 명예훼손죄는 최대 법정형 징역 7년, 자격정지 10년, 벌금 5000만원 수준의 처벌을 받는 중범죄다. 하지만 선고형은 굉장히 낮다.

이민 창과방패 대표변호사는 “사이버 폭력은 정신적인 손해를 끼치는 범죄이기 때문에 일반적인 신체나 생명의 피해가 있는 다른 범죄보다 처벌이 상대적으로 약하다”며 “초범이면 벌금형 정도로 끝난다”고 말했다.

해외 서버를 사용하는 사이트에서 범죄 발생 시 가해자를 찾을 수조차 없다. 지난 7월 워마드에 ‘얘 공연음란 남자 모델(홍익대 누드모델 몰카 사건 피해자) 아니냐?’는 글이 올라왔다. 해당 글에는 남성 A씨의 사진과 휴대전화 번호가 적혀 있었다.

하지만 A씨는 홍익대 누드모델 몰카 사건 피해자가 아니었다. 사건과 무관한 사람의 신상이 온라인에 공개된 것이다. 워마드 회원들은 A씨를 성적으로 비하하며 그의 7세 아들 사진 등 가족 정보까지 공개했다. A씨는 해당 게시물 작성자들을 고소했다.

경찰은 “워마드는 해외 서버를 사용하고 있어 압수수색을 할 수 없다”며 “가해자를 특정하기 어려워 처벌을 할 수가 없다”고 설명했다.

류여해 수원대 법학과 교수는 “사이버 명예훼손·모욕죄에 대해 민사상 손해배상을 좀 더 넓게 적용할 필요가 있다”며 “어렵게 형사상 처벌하려 하지 말고 명예훼손하는 순간 피해자에게 2000만원 배상하게 하면 된다”고 강조했다.

이어 류 교수는 “그렇게 된다면 본인들이 말하는 것에 신중하게 될 것이다”고 덧붙였다.