|

◇삼성 사장단 인사 시기 어떻게 변해왔나

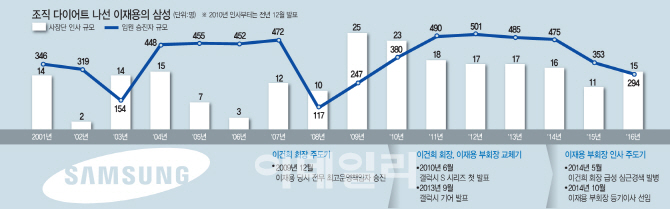

이재용 삼성전자(005930) 부회장은 서른셋이던 지난 2001년 임원 정기 인사에서 상무보로 승진해 경영에 처음 참여했다. 임원 승진 이후 15년이 지난 현재는 등기이사에 선임돼 책임 경영을 시작한 명실상부한 삼성의 리더다. 그러나 2000년대는 아버지인 이건희 회장이 삼성을 이끌던 시기였다. 이 기간 사장단 인사는 이 회장의 생일(1월 9일) 직후인 매년 1월 중순에 이뤄졌다. 유일하게 예외였던 시기는 2007년 11월 김용철 변호사의 폭로를 시작으로 삼성 특검이 진행됐던 2008년(5월 14일) 단 한해 뿐이다.

이 회장이 삼성 특검으로 경영 일선에서 물러나고 이 부회장이 전무에서 부사장 겸 최고운영책임자(COO)로 승진한 2010년도(2009년 12월 15일)부터는 사장단 인사가 매년 1월에서 12월로 한달 앞당겨졌다. 전자업계 관계자는 “당시 삼성은 스마트폰 시장 진출 및 점유율 확대 등을 본격화하면서 공격적인 사업 확장을 모색하던 시기”라며 “사장단 인사를 연말에 단행해 다음해를 미리 준비하려는 이 부회장의 실용주의가 배경에 깔려 있었다”고 설명했다. 12월 인사 관행은 이 회장이 그룹에 복귀한 2010년 이후 인사에서도 그대로 적용됐다. 한번 바뀐 인사 시스템은 쉽게 되돌리기 어렵다는 점을 보여주는 대목이다.

이 회장이 심근경색으로 쓰러져 사실상 이 부회장이 삼성을 맡게 된 2014년부터는 사장단 인사가 2년 연속 ‘12월 1일’에 실시됐다. 이날은 이 회장이 1987년 12월 1일 서울 중구 순화동 호암아트홀에서 삼성 회장으로 공식 취임했다는 상징성이 담겼다는 해석이다. 재계 관계자는 “이 부회장이 아버지의 회장 취임일에 맞춰 2년 연속 사장단 인사를 한 것은 우연이라고 보기 어렵다”며 “올 연말 삼성 인사도 최순실 게이트 등 변수가 있지만 예정대로 진행될 것으로 본다”고 말했다.

◇실용주의 이재용 부회장 …사장단·임원 규모 줄일까

삼성의 사장단 인사 폭은 2000년대 이후 최소 2명(2002년 1월)에서 최대 25명(2009년 1월) 수준이었다. 이건희 회장은 세대교체가 필요한 시기에는 인사의 규모를 20명 이상으로 늘렸고 사업의 연속성이 중요한 시기에는 사장단을 대부분 유임하고 인사 폭도 2~7명으로 최소화하는 경향을 보였다. 삼성 특검 직후 단행된 2009년도 인사에선 임원 연봉을 최대 20% 삭감하고 삼성전자 임원의 70%를 보직 이동하는 대대적인 물갈이를 단행하기도 했다.

이 부회장이 인사를 주도한 2014년 이후 달라진 점은 사장단 수 자체를 계속 줄이고 있다는 것이다. 2013년까지 60명이던 삼성그룹 사장단은 2014년 53명, 2015년 52명으로 2년 새 15% 가까이 감소했다. 올해는 갤럭시노트7 단종사태와 최순실 게이트가 겹치며 사장단 규모가 더 축소될 것이란 전망이 나오고 있다.

임원 승진자 수도 삼성이 사상 처음으로 스마트폰 판매량 세계 1위에 올랐던 2011년 12월 501명을 정점으로 매년 감소하는 추세를 보이고 있다. 스마트폰 시장에서 삼성이 점유율을 늘려나가던 2010~2013년 400명대 후반을 유지하던 임원 승진 규모는 이 부회장이 그룹 경영 전면에 나선 2014년 12월엔 353명으로 100명 이상 급감했다. 이어 작년 연말 인사에선 294명으로 다시 줄어 2009년(247명) 이후 6년 만에 임원 승진자가 300명 미만으로 떨어졌다. 그룹 전체 임원 수도 2014년 2600명 선에서 지난해 2500명 선으로 줄었고 현재는 2100명 선까지 떨어졌다. 업계 한 관계자는 “삼성이 임원 수를 15~20% 줄일 것이란 소문은 실용주의자로 알려진 이 부회장이 경영을 맡은 이후 연말마다 나오는 얘기”라며 “올해는 여러 악재가 겹쳐 손실이 컸고 미국 전장기업 ‘하만’ 등의 인수합병에 막대한 자금을 써 승진자 수나 사장·임원 규모는 더 줄일 가능성이 높다”고 전망했다.

|

![양육은 예스, 결혼은 노 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093t.jpg)

![`백투더 1998` 콩라면 26년만에 돌아온 까닭은 [먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100051t.jpg)