[이데일리 박기주 기자] “할머니네 가기 전에 때 밀고 가야지~”

|

|

집계 방식에 따라 다소 다르지만, 1954년 1월 첫 목욕탕이 인허가를 받은 뒤 급성장하기 시작한 목욕탕 시장은 2003년 약 1만곳까지 성장했다는 통계도 있다. 하지만 이후 목욕탕 사업은 빠르게 쇠락하기 시작했다.

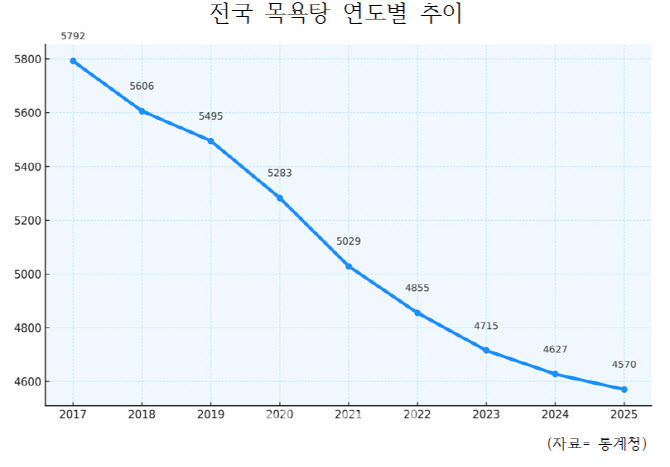

국세청 통계에 따르면 2017년 5792곳이었던 목욕탕의 수는 △2018년 5606곳 △2019년 5495곳 △2020년 5298곳 △2021년 5058곳 △2022년 4867곳 △2023년 4723곳 △2024년 4611곳으로 급격하게 줄었다. 추이를 보면 알 수 있지만, 가뜩이나 하락세를 보이고 있는 업황에 ‘코로나19 쇼크’가 더해지면서 사람들의 발길이 뚝 끊겼고, 폐업하는 숫자가 늘어난 것으로 해석된다.

하지만 코로나19가 목욕탕 문화의 쇠락을 부추겼을 뿐, 큰 줄기에서 거스르기 어려운 흐름이라는 분석이 많다. 목욕탕업이 고도성장을 하던 시기와 현재의 주거 문화가 판이하게 다르기 때문이다.

당시 집에 목욕을 할 수 있는 시설을 갖춘 주택은 찾기 어려웠다. 그런 시설이 있다 하더라도 온수를 마음껏 쓰기엔 부담스러운 환경이었고, 대중목욕탕은 그런 결핍을 채워주는 장소가 됐다. 더욱이 대중목욕탕 문화에 익숙한 세대가 경제적으로도 주축인 시대였기에 자연스럽게 목욕탕을 찾는 인구가 많았던 것으로 해석된다.

하지만 욕실을 갖춘 아파트가 주요 거주문화로 잡기 시작했고, 도시가스의 보급이 확대되면서 집에서 자주 샤워를 하는 문화가 생겨났다. 즉, 목욕탕을 갈 유인이 사라졌다는 것이다. 그러다 보니 목욕탕을 운영하려는 신규 사업자도 줄어들었다. 실제 현재 목욕탕업주의 60%이상이 60대 이상이고, 50대 이상으로 넓히면 80%를 웃돈다.

여기에 업주들에게 부담이 되는 요소들이 더해졌다. 가스와 수도요금 등 공공요금이 2020년대 들어 큰 폭으로 오른 것이다. 이 같은 공공요금 인상은 결국 목욕요금에 반영될 수밖에 없는 구조인데, 2023년 서울지역의 목욕요금이 1만원(성인 기준)을 넘기도 했다. 인천에서 목욕탕을 운영하는 A씨는 “예전엔 명절 전에 사람들로 북적여서 새벽부터 바빴는데, 이젠 그것도 옛말”이라며 “이젠 장사를 계속 할 수 있을지를 걱정해야 하는 수준”이라고 토로했다.