[이데일리 김가은 기자] 과거 PC방의 상징은 스타크래프트였다. 신발 주머니를 들고 동네를 누비던 당시 엄마 몰래 “야 스타하러 가자”라고 말하던 친구들과 종종 PC방을 가곤 했다. 들키지 않을 거라고 믿었지만 매번 100% 걸렸다. 문을 여는 순간 희뿌연 담배 연기가 마치 ‘이 세계’로 들어온 듯한 느낌을 줄 만큼 가득 들어차 있었기 때문이다. 머리와 옷에 담배 냄새가 배어 등짝을 맞긴 했지만 멈출 수 없었다. 그만큼 스타크래프트는 중독적이었다.

|

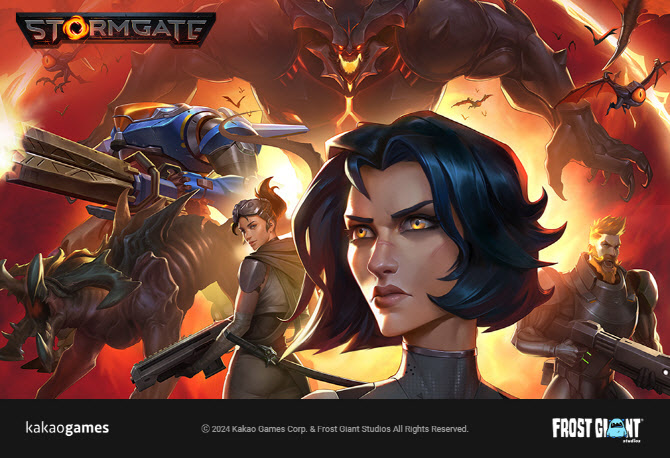

게임을 실행하기 전 옛날 습관처럼 시켜놓은 콜라 하나를 홀짝이며 시네마틱 영상을 보기 시작했다. 스톰게이트는 지구의 자연 파괴를 막기 위해 기술을 개발하던 연구진들이 실수로 스톰게이트라고 불리는 포털을 열게 되고, 그 안에서 외계 생명체인 ‘인퍼널’의 침공이 시작되며 벌어지는 전쟁을 그리고 있다. 이후 고대 종족 ‘셀레스철’이 합류해 3개 세력 간 마찰이 이뤄진다. 스타의 테란, 프로토스, 저그처럼 기본적으로 3종족이 맞붙는 구조다.

|

캠페인 모드 중 기지를 짓고 자원을 캐 전투 유닛들을 뽑아야 하는 단계에 이르렀기 때문이다. 스타의 테란과 유사한 뱅가드 종족은 디자인은 물론 유닛 구성이나 전략의 방식도 매우 비슷했다. 전반적인 게임 내 UI도 스타와 비슷한 형태로 제작돼 시간 여행을 하는 듯한 느낌을 받을 수 있었다. 다만 진입 장벽이 높다는 RTS 특성과는 달리 단축키 또한 QWERT 등으로 마련돼 쉽게 플레이할 수 있다는 점은 달랐다.

스타와의 차이점은 일대일 대전 모드에서 찾아볼 수 있었다. 일꾼 유닛으로 정찰을 보내자 맵 곳곳에서 있는 중립 몬스터들이 눈에 띄었다. 몬스터를 잡고 해당 거점을 점령하면 시야 확보나 체력 회복 등 우위를 점할 수 있는 버프 효과를 얻을 수 있다. ‘리그오브레전드(LOL)’이나 ‘워크래프트3’가 떠오르는 대목이었다.

또 전투에서 적을 많이 처치한 유닛은 최대 3단계까지 진급해 강해질 수 있다. 병력의 숫자만 늘리는 것이 아니라 육성할 유닛을 전략적으로 사용하는 플레이가 핵심이었다. 다만 종족 간 밸런스 문제는 해결해야할 문제처럼 보였다. 셀레스철 종족이 순위표 상위권을 독점하다시피 하고 있고, 나머지 종족은 찾기 어려웠기 때문이다.

스톰게이트는 정식 발매가 아닌 얼리액세스 단계다. 과거 스타의 영광을 되살리겠다는 포부처럼 비슷하지만 조금은 색다른 맛으로 돌아온 만큼, 이용자 의견을 반영해 조금 더 다듬는다면 다시 한번 한국의 ‘민속놀이’로 자리잡을 가능성도 있어보인다.

![남친 계좌에서 빠져나간 '13만원'…집착이 부른 계획 살인[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112600001t.jpg)