|

보다 안전하고 깨끗한 에너지를 써야 한다는 데 반대하는 사람은 없다. 문제는 비용이다. 전기료 인상 가능성을 줄이는 등 국민 부담을 최소화하면서 자연스러운 에너지 전환이 관건이다.

문재인 정부가 추진한 ‘탈원전’ 정책 반대론자들은 탈원전이 결국 전기료 폭등으로 이어질 수 밖에 없다고 주장했다. 탈원전 반대론자들이 든 대표적 사례가 독일이다. 독일이 원전을 대신해 재생에너지 비중을 늘리는 과정에서 전기요금 부담이 폭증했다는 것이다. 독일 현지에서 ‘팩트’를 확인해 봤다.

|

결론부터 얘기하자면 독일이 탈원전 과정에서 전기요금을 꾸준히 올린 것은 사실이다.

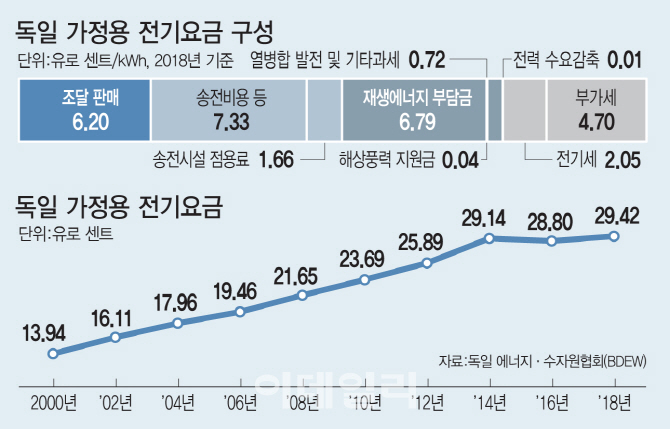

독일 에너지·수자원협회(BDEW)에 따르면 올해 독일의 1kWh당 가정용 전기요금은 29.42유로센트(377원)이다. 우리나라 가정용 전기요금은 누진제 구조다. 1단계 93원, 2단계는 188원, 3단계는 280원이다. 중간값으로 본다면 독일의 가정용 전기요금은 우리나라의 약 2배 수준이다.

독일 가정용 전기요금 추이를 보면 2000년 13.94유로센트에서 2014년 29.14유로센트로 109% 급등했다. 이후 28~29유로센트 수준에서 안정세를 보이고 있다.

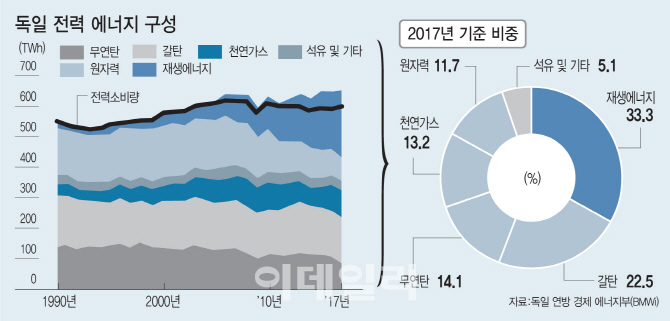

독일의 전력에서 재생에너지가 차지하는 비중은 1990년대에는 3% 수준이었지만 2017년에는 33%로 크게 늘었다. 독일은 재생에너지 비중을 2020년까지 35%까지 늘린다는 목표다. 재생에너지 비중과 전기요금 추이만 본다면 탈원전 정책과 전기요금 상승은 상관관계를 갖고 있다고 볼 수 있다.

전기요금 상승은 재생에너지 부담금이 늘어난 탓이다. 독일의 전력 가격은 전기료, 부가가치세, 송전비용, 재생에너지 부담금, 해상풍력지원금 등으로 구성돼 있다.

독일 가정용 전기요금에서 재생에너지 부담금이 차지하는 비중은 23%이다. 해상풍력지원금, 전기세, 부가세를 포함할 경우 재생에너지 부담금과 세금이 차지하는 비중은 46%까지 올라간다.

특히 다른 비용 요인이 큰 변동을 보이지 않은 가운데 2013년까지 재생에너지 부담금은 빠르게 상승했다. 최근에는 독일 북부에서 생산된 풍력에너지를 남부로 송전하기 위한 비용도 오름세를 보이고 있다.

독일은 경제성이 낮은 재생에너지 발전요금을 보전하기 위해 각종 부담금을 매긴다. 독일은 2000년 재생에너지법(EEG)을 통해 발전차액지원제도(FIT)를 도입해, 전기요금에 재생에너지 부담금을 부과했다. 재생에너지 발전사업자에게 수익을 보전해주기 위한 재원 마련 차원에서다.

다만 독일은 지난 10월 재생에너지 부담금을 6.405유로센트로 전년보다 5.7% 인하하는 등 비용부담을 줄이기 위해 노력 중이다. 독일 정부가 재생에너지 부담금을 내린 것은 지난 2015년, 2018년에 이어 3번째다. 재생에너지 기술 발전 등으로 가격 경쟁력을 확보한 영향이 컸다.

독일 대외경제에너지부의 파크 보미크(Falk R Bomeke) 국제협력 부국장은 “재생에너지법을 만들면서 초기 발전사업자에게 사업성을 보장하기 위해 보조금을 주기로 결정했고, 전기료에 부담금을 포함시키면서 전기요금이 크게 오른 건 사실이다”면서도 “다만 최근 들어 신재생에너지 비용이 원전보다 싸지면서 부담금이 줄고, 전기요금도 최근 5년간 안정세를 보이고 있다”고 설명했다.

|

kWh당 독일의 전기요금은 최고 수준이긴 하지만, 실계 가계가 지출하는 전기요금은 다른 선진국에 비해 높지 않다. 비결은 에너지 소비 감축이다. 세계에너지협의회(World Energy Council)에 따르면 2017년 기준 독일 가정의 평균 연간소비량은 3360kWh로 미국(1만2305kWh), 캐나다(1만1135kWh) 프랑스(5290kWh). 일본(5275kWh)보다 훨씬 적다. 독일 가정이 내는 연간 평균 전력요금은 1035유로(약 133만원)로 미국(1564유로) 일본(1095유로)보다 낮고 캐나다(1019유로)와 비슷한 수준이다. 독일이 kWh당 전기요금은 높지만 소비량이 적은 덕분이다.

독일 싱크탱크 아델피(Adelphi)의 프로젝트 매니저인 야나 나리타(Jana Narita)는 “독일은 에너지 수요 감축 및 효율화 정책을 병행하고 있어 전력소비는 2000년대와 비슷한 수준을 유지하고 있다”면서 “kWh당 전기요금은 높지만 전력량이 적다보니 소비자가 느끼는 부담은 상대적으로 적다”고 설명했다.

|

!['36.8억' 박재범이 부모님과 사는 강남 아파트는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500062t.jpg)