|

인구가 줄어드는 나라 한국에서 외국인 관광객이 갖는 의미는 남다르다. 인구감소는 공급 측면에서 생산요소로서 노동력의 감소를 초래해 성장능력을 떨어뜨린다. 이보다 더 중요한 것은 인구감소가 수요 측면에서 내수 수요 감소를 가져와 디플레경제를 초래하게 된다는 것이다. 내수 감소는 특히 자영업 등 내수시장에 올인하고 있는 서비스업에 집중적으로 타격을 준다.

이런 무서운 결과를 낳는 인구감소에 대응할 수 있는 대표적 정책은 두 가지다. 하나는 공급정책으로서 이민정책이고 다른 하나는 수요정책으로서 외국인 관광객 유치 정책이다. 인구가 줄어드는 나라에서 외국인 관광객을 끌어들이는 인바운드 관광정책이 중요한 이유다.

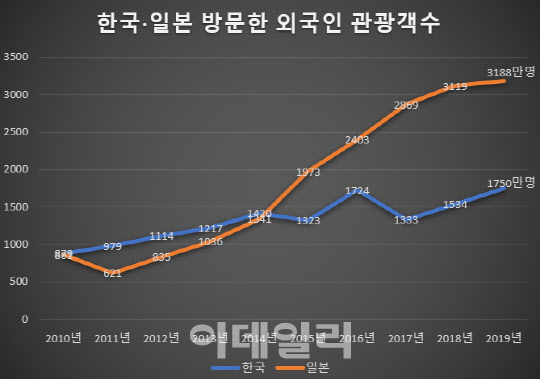

이런 관광산업의 중요성을 깨닫고 국가 총력을 기울여 인바운드 관광정책을 성공시킨 나라가 바로 이웃나라 일본이다. 10년 전까지만 해도 일본은 외국인 관광객 수가 우리나라보다도 적은 관광 후진국이었다. 그러던 일본이 갑자기 달라졌다.

2013년까지만 해도 연간 천만 명 수준이던 외국인 관광객이 갑자기 크게 늘어나기 시작하더니 단 5년 만인 2018년에 3000만명을 넘어선 것이다. 단기간에 2000만명 이상의 외국인 관광객이 늘어난 것은 기적에 가까운 변화다. (코로나19로 잠시 급감하기는 했지만 다시 빠르게 이전 수준을 회복해 가고 있다.)

|

이런 기적을 일본은 어떻게 이뤄냈을까? 답은 당시 일본 총리 아베 신조에게서 찾을 수 있다. 아베 총리는 집권하자마자 외국인 관광객 유치에 올인했다. ‘관광입국추진각료회의’를 설치하고 스스로 의장이 돼 관광정책의 컨트롤타워를 진두지휘하며 실사구시의 정책들을 쏟아냈다.

그는 8년 집권기간 내내 ‘인구가 감소하는 나라에서 인바운드 관광객은 경제성장의 주축’이며 ‘관광입국은 지방창생의 기폭제’임을 역설하고 다녔다. 외국인 관광객이 곧 저성장과 지방소멸에 대응하는 최고의 명약임을 간파한 것이다.

정부의 총력적인 관광입국 정책에 부응한 관광업계의 적극적인 변화 수용도 기적의 한 축이 됐다. 일본 국민들이 일상생활의 변화에 거부감이 크다는 것은 익히 알려진 사실이다. 신용카드보다 현금거래를 선호하고 우리나라에서는 구시대의 유물쯤으로 여기는 도장과 팩스가 여전히 통용된다.

이런 보수적인 일본에서 관광업계만큼은 디지털 시대의 빠른 변화를 적극 수용했다. 일본 지방 소도시에 있는 작은 개인 펜션조차도 온라인 홈페이지를 열고 세계 곳곳의 관광객을 끌어들인다. 펜션 주인은 태블릿PC를 들고 언어장벽을 뛰어넘어 손님을 맞이하는 모습이 전혀 생소하지 않다.

이런 변화된 모습은 통계로도 입증된다. 일본을 여행하는 외국 관광객이 예약하는 방법 중 인터넷 웹사이트를 통한 비중이 2015년 55%에서 2019년 73%로 단 5년 만에 20% 포인트 가까이 크게 증가했다. 일본 관광업계의 디지털 혁신을 압축적으로 보여주는 통계다.

그러면 그동안 우리나라는 어땠을까? 유감스럽게도 일본과 정반대의 길을 걸었다. 관광에 대한 정부의 관심도가 오히려 떨어졌다. 지난 정부에서는 관광정책의 컨트롤타워가 대통령에서 국무총리로 내려앉았고 청와대 관광진흥비서관 자리는 사라졌다.

관광정책도 천편일률적으로 K-컬처에 기대는 중앙집중형 정책들이다. 일본이 지방창생을 외치며 풀뿌리 인바운드 관광정책을 편 것과는 거리가 멀다. 문화체육관광부 부처 이름에서 느껴지는 것 만큼이나 관광은 문화에 종속적인 것처럼 다뤄졌다.

결과는 한일 간 정책의 차이만큼이나 큰 인바운드 관광객 수 격차로 나타났다. 이 격차를 줄이기 위해서는 이제부터라도 일본의 성공 사례를 배워야 한다. 무엇보다 관광산업에 대해 ‘진심’인 일본 정부와 업계의 자세를 배우는 데서 시작해야 한다.