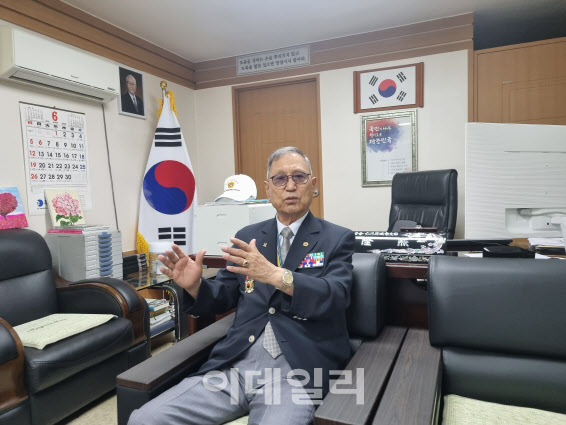

6·25 참전 유공자회 인천시지부장인 고융희씨는 70여 년이 흐른 지금도 6·25 전쟁의 참혹한 상황을 생생하게 기억한다. 올해 87세인 고씨는 16살이었던 1951년 국민학교(현 초등학교) 동창 친구의 권유로 입대했다. 전쟁에서 국가를 지키고 살아남은 그는 이제 한반도 평화를 위해 남북한 교류 활성화가 필요하다고 역설했다.

|

입대한 그는 첩보대로 들어가 주로 북한 서해안 지역에서 활동했다. 목선을 통해 북한에 잠입한 그의 부대는 인민군 주둔지를 관찰해 적의 동향을 우리 군에 보고하는 임무를 맡았다. 고씨는 죽을 고비를 수차례 맞고도 살아남은 ‘비결’로 삶에 대한 의지를 꼽았다. 그는 “살아남고자 하는 마음이 강했기 때문에 살아난 것이 아니겠나”고 웃음을 터트렸다.

죽음의 공포보다 그를 괴롭혔던 것은 ‘허기’였다. 그는 “동료들이 굶어 쓰러질 정도로 보급 상황이 엉망이었다”며 “낮 시간대를 피해 어둑해진 밤에만 먹을 것을 구하러 다녔다”고 말했다. 그와 동료들은 인근 밭에서 인삼과 고구마 등을 캐 먹으며 허기를 달랬다. 그마저도 여의치 않을 때는 민가에 들어가 쌀밥을 훔쳐먹기도 했다. 그는 “그때 먹었던 밥맛을 잊을 수 없다. 너무 맛 있어서 눈물이 날 정도였다”고 회상했다.

그를 비롯한 6·25 참전용사들은 요즘 학교와 대학교 학군단 등을 다니며 평화를 위한 강좌를 이어가고 있다. 강좌의 주된 내용은 ‘반전’(反戰)이다. 고씨는 “평화는 말 그대로 잘 먹고 편안한 마음으로 사는 것”이라며 “전쟁이 다시 터진다면 살지 못하는 나라가 될 것”이라고 우려했다.

그는 한반도 평화를 위해선 특히 젊은층을 중심으로 북한과의 교류를 늘려야 한다고 본다. 고씨는 “전쟁 이전까지는 ‘북한군은 도깨비다’ 이런 이야기를 많이 들었다”며 “막상 만나보니 우리와 같은 사람이었다”고 했다. 이어 “북한 관련한 뉴스를 보니 코로나19에 가뭄으로 굉장히 힘들다고 하더라”며 “우리는 한 민족이 아니겠나. 도와줄 수 있는 만큼 도와줘야 한다”고 말했다.

그러면서 “전쟁이 다시 발발하지 않으려면 청년들이 잘해야 한다”며 “정치 분야든 어느 분야든 이제 청년들이 주인공”이라고 강조했다. 청년들이 남북 교류의 기반을 세워 이산가족 문제 등을 해결해주길 바란다고 했다.

그는 6·25 참전 유공자로서의 처우도 좀더 나아지길 바랐다. 고씨는 “우리나라 참전용사에 대한 처우는 유엔 참전국 중에서도 낮은 수준”이라며 “목숨을 걸고 싸운 우리들에게 이 정도의 대접은 서운하다”고 했다. 이어 “작년에만 인천에서 6·25 참전용사가 1000명 넘게 돌아가셨다”며 “이제 (인천에) 3000명 조금 더 남았는데 이 사람들이 살아봤자 얼마나 더 살겠나. 돌아가시기 전에 행복한 삶을 살게 만들어줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.