같은 해 9월 미국 미시간주에서 열린 북미 최대 배터리(이차전지) 전시회인 ‘2021 배터리쇼’(The Battery Show North America)에서의 최대 화두가 안전성이었던 것 역시 이와 같은 맥락에서였습니다. 화재를 억제하거나 최소화하는 솔루션을 선뵈거나 안전성 문제를 해결할 수 있는 테스트 장비를 내놓은 기업이 눈에 띄었던 이유입니다.

단순히 주행거리를 늘리는 것뿐 아니라 안전성까지 담보돼야 하는 상황에서 현재 리튬이온 배터리의 위험을 줄일 전고체(All-Solid) 배터리가 주목받고 있습니다.

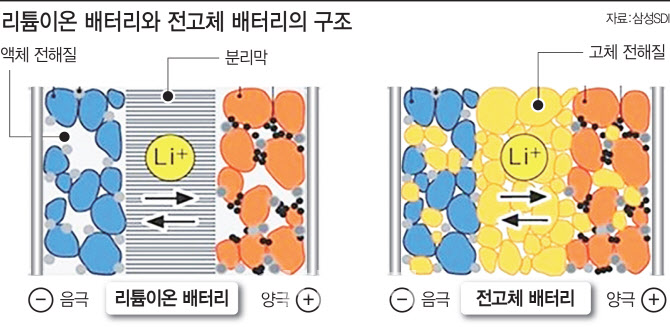

전고체 배터리는 말 그대로 모든 요소가 고체로 이뤄져 있습니다. 이 말을 이해하려면 리튬이온 배터리 구조부터 알아야 합니다. 리튬이온 배터리는 전해질에 있는 리튬이온이 음극(-) 활물질(배터리 내 전기를 일으키는 반응을 담당하는 물질)에 저장(충전)돼 있다가 양극(+) 활물질로 저장되면서 에너지를 발생시킵니다. 전해질은 리튬이온을 양·음극 사이에서 이동할 수 있도록 하는 통로이고 분리막은 양·음극이 만나지 않도록 물리적으로 막는 역할을 담당합니다.

양극·음극 활물질, 전해질, 분리막 등 배터리 4대 핵심요소 가운데 유일하게 액체인 전해질을 고체로 바꾼 배터리가 바로 전고체 배터리입니다. 전부 다 고체라는 의미죠.

전해질, 액체 대신 고체로…화재 가능성 ‘0’

전고체 배터리의 최대 장점은 안전성입니다. 리튬이온 배터리는 과도한 충·방전 과정에서 액체 전해질 등이 분해되며 생긴 가스로 내부 압력이 높아지고 단락(short-circuited)으로 이어지면 폭발 혹은 발화로 연결될 수 있습니다. 특히 분리막이 제 역할을 하지 못했을 때 양·음극이 접촉해 불이 날 수 있습니다. 이와 달리 전고체 배터리는 모든 성분이 고체다 보니 발화 가능성이 사실상 0%에 가깝습니다.

또 다른 장점은 에너지 밀도를 높이는 데도 자유롭다는 것입니다. 배터리 에너지 밀도를 높이려면 양·음극의 전압과 전류량을 높여야 합니다. 리튬이온 배터리라면 액체 전해질과 양·음극 간 반응성이 커져 발화 가능성이 커지는 데 비해 전해질이 고체인 전고체 배터리는 이런 우려가 적습니다.

|

전고체 배터리는 셀→모듈→팩으로 이어지는 배터리 패키징 과정에서 안전성 관련 단계를 생략할 수 있습니다. 배터리 열을 식히는 냉각 시스템이 대표적이죠. 학술지 네이처(Nature)에 실린 ‘전기차 배터리 생산기술의 현 상황과 도전 과제’(Current status and challenges for automotive production technologies)를 보면 리튬이온 배터리 패키징에 들어가는 장비의 비중이 무게 기준 51%라고 분석했습니다. 부피 면에서도 패키징이 절반가량을 차지한다고 하니 이들 패키징을 최소화하고 그 대신 셀을 더 채워넣는다면 같은 크기 배터리 팩이라도 에너지 밀도가 높아질 수 있겠죠.

셀 내부적으로도 구성이 달라집니다. 고체 전해질이 양극과 음극 사이를 물리적으로 막고 있기에 양·음극을 갈라놨던 분리막도 필요 없어지기 때문이죠. 이 자리에 더 많은 양·음극 활물질(배터리 내 전기를 일으키는 반응을 담당하는 물질)을 채워넣음으로써 에너지 밀도를 높일 수 있습니다.

전기차에서 가장 큰 목표는 에너지 밀도를 높이는 일입니다. 배터리의 에너지 밀도가 높을수록 한번 충전했을 때 멀리 주행할 수 있습니다. 1세대 전기차는 160㎞ 이하에 불과했지만 2세대 전기차는 320~500㎞로, 3세대 전기차는 500~600㎞로 점차 주행 가능 거리가 진화했습니다. 내연기관차의 600~700㎞에 가까워지긴 했지만 아직도 그 수준을 밑돕니다.

더욱이 자율주행 시대가 본격화하면 전기차는 많은 데이터를 처리해야 하고, 배터리 사용량도 늘어납니다. 소프트웨어 기업인 투세라(Tuxera)가 분석한 자율주행차의 하루 사용 데이터 양이 11TB이었습니다. 삼성전자의 축구장 4개 크기 반도체 공장에서 하루 발생하는 데이터가 45TB인 점을 고려하면 어마어마한 양입니다.

패키징과 분리막 등을 생략해 에너지 밀도를 더욱 높일 수 있는 전고체 배터리야말로 배터리 업계에선 ‘꿈의 배터리’인 셈입니다. 안전성까지 높아 불이 날 가능성이 거의 없다시피 하니 배터리 업계로선 개발하지 않을 이유가 없겠죠.

특명 ‘이온 전도도를 높여라’

이렇게 장점이 많은데도 전고체 배터리가 아닌 리튬이온 배터리가 아직 대세로 자리잡고 있습니다. 왜일까요. 그 답은 양·음극을 오가며 리튬이온을 전달하는 전해질의 본래 역할에서 찾을 수 있습니다.

전해질은 액체 상태일 땐 양·음극 활물질 곳곳에 잘 침투해 전극을 적시고 리튬이온을 이동시키는 데 비해 고체 상태일 땐 그 능력이 떨어질 수밖에 없겠죠. 이를 바로 이온 전도도라고 하는데, 전고체 배터리는 아직 기술적 문제로 리튬이온 배터리만큼의 이온 전도도가 나오진 않습니다. 또 계면 저항을 해결하려면 전극을 안정화하는 바인더와 전도도를 높이는 도전재 양을 늘려야 하기에 전극이 두꺼워질 수밖에 없다는 한계도 있습니다. 지금 기술 수준이라면 에너지 밀도 측면에서 리튬이온 배터리의 압승인 셈이죠.

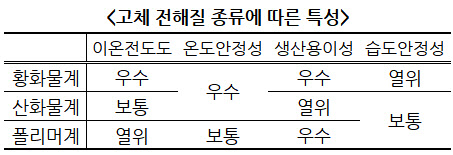

현재 고체 전해질 후보군은 황화물계와 산화물계, 고분자계 등으로 다양합니다. 초기 연구는 황화물계를 위주로 이뤄졌습니다. 이온 전도도가 상대적으로 높기 때문이었죠. 최근 들어선 이온 전도도가 낮긴 해도 고분자계는 생산이 쉽고, 산화물계는 안전성이 우수한 등 각각의 장점이 있기 때문에 다른 분야 연구도 활발하게 진행되고 있습니다.

전고체 배터리 분야에서 가장 기술력이 앞서 있다는 도요타는 황화물계 재료를 사용하는 것으로 알려졌습니다. 황화물계의 경우 고체 전해질 후보군 가운데 이온 전도도가 가장 높긴 하지만 수분과 산소와 접촉했을 때 산화하는 등 공기 중 안정성이 취약합니다. 그만큼 공정도 까다로워지겠죠. 전극과 전해질 계면에서 높은 저항층이 발생한다는 점 역시 단점으로 꼽힙니다.

|

![러시아가 누리호 엔진 줬다?”...왜곡된 쇼츠에 가려진 한국형 발사체의 진실[팩트체크]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031301228t.jpg)