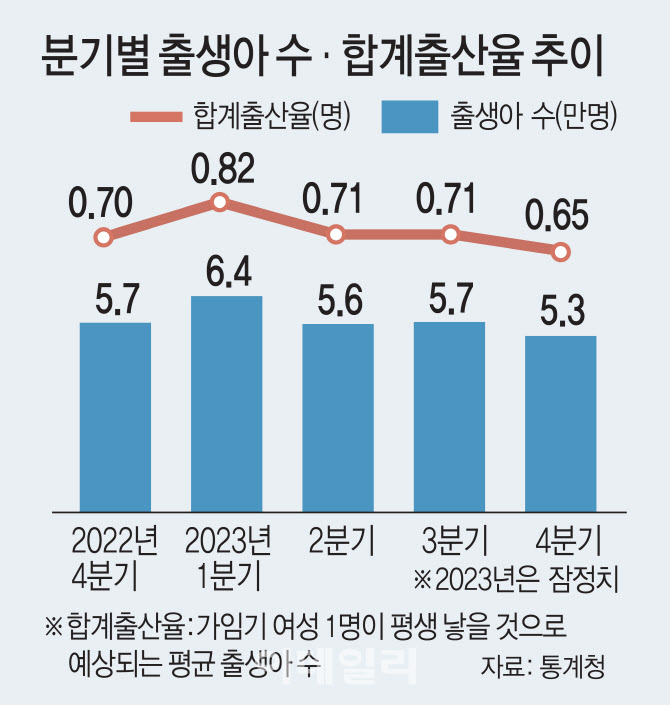

28일 통계청이 발표한 ‘2023년 인구동향조사 출생·사망통계(잠정)’과 ‘2023년 12월 인구동향’ 따르면 지난해 우리나라 합계출산율은 0.72명을 기록했다. 2022년(0.78명)보다 0.06명 감소해 통계 집계를 시작한 1970년 이후 가장 낮았다. 합계출산율은 2016년(1.17명) 이후 8년 연속 감소하며 매년 사상 최저치를 다시 쓰고 있다. 지난해 4분기(10~12월)로 좁히면 0.65명으로 역대 전 분기를 통틀어 처음으로 0.7명대가 깨졌다.

|

지난해 연령별 출산율은 45세 미만의 모든 연령층에서 줄었다. 특히 저출산 대응 정책 수요자인 2030세대에서 하락세가 가팔랐다. 30~34세(66.7명)에서 전년 대비 6.8명 줄어 감소 폭이 가장 컸고, 뒤이어 25~29세(21.4명)와 35~39세(43명)에서 각각 2.6명, 1.1명 줄었다.

문제는 결혼이 코로나19가 한창이던 때에 비해 늘어났는데 출산으로 이어지진 않고 있다는 점이다. 지난해 혼인 건수는 1년 전보다 1983건(1.0%) 증가한 19만3673건으로, 수도권 거리두기가 최고 단계로 격상되며 팬데믹이 절정이었던 2021년(19만2507명)과 비교해도 더 많은 수준이었다. 비록 연말로 갈수록 증가율은 줄어 4분기에는 3%대로 수렴하긴 했지만, 상반기만 하더라도 1월부터 4월까지 전년동월대비 두 자릿수 증가율을 유지할 만큼 상승세가 뚜렷했다.

통계청 관계자는 “과거에 비하면 혼인하고도 아이를 낳지 않거나 혼인 후 출산하는 시기가 늦어지고 있다”며 “혼인과 출산에 시차가 있어 아직까진 코로나19 시기 혼인이 감소된 부분에 영향을 받아 출산이 줄었다고 본다”고 설명했다.

산모의 나이는 많아지고 있다. 첫 아이를 낳아 엄마가 되는 나이는 평균 33.0세까지 올라갔는데, 2021년 경제협력개발기구(OECD) 28개국 평균은 29.7세다. 35세 이상 고령 산모 비중은 36.3%로 전년대비 0.6%포인트 증가했다. 첫째아의 비중(60.1%)은 1.9%포인트 늘어 처음으로 60%대를 넘겼다. 아이를 갖더라도 한 명에 그치는 추세가 강화된 것이다.

|

전국적으로 아이 울음소리는 끊겨가는 추세다. 17개 시도 모두 합계출산율이 1.0 미만으로 하락한 건 지난해가 처음이었다. 2022년까지만 해도 세종(1.12명)이 유일하게 1명대였는데, 지난해에는 0.97명으로 떨어졌다. 수도인 서울은 0.55명까지 추락해 전국에서 가장 아이를 적게 낳는 도시로 집계됐다.

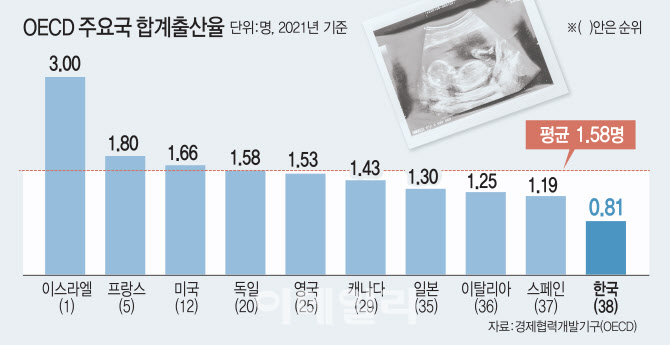

우리나라의 합계출산율은 전 세계적으로도 ‘꼴찌’ 수준이다. 2021년 기준 경제협력개발기구(OECD) 38개국의 합계출산율은 평균 1.58명으로, 당시 한국(0.81명)을 제외한 모든 국가들은 1명 이상이었다. 고령화가 급격한 일본도 1.25명으로 한국보다 높았다.

지난해 출생아는 23만명으로 1년 전보다 1만9200명(-7.7%)이 줄었다. 2012년까지도 48만명에 달했던 출생아 수가 10년여만에 반토막이 난 셈이다. 사망자 수(35만2700명)가 출생자 수를 추월하는 ‘인구 데드크로스’는 4년째 이어졌다. 통계청은 향후 저출산·고령화 심화로 인구 자연감소의 폭은 계속해서 커진다고 봤다. 올해 출생아수는 작년보다도 더 줄어들고, 합계출산율도 ‘2022~2072년 장래인구추계’에서 예상한 0.68명에 수렴할 거라는 전망이다.

지난 18년간 정부가 저출산 대응에 약 380조원을 쏟아부었지만 전 세계적으로도 유래 없는 ‘인구절벽’에 직면한 상황이다. 생산인구를 반등시킬 ‘일·가정 양립’ 정책에 대수술이 없다면 한국에 남은 건 소멸의 길밖에 없는 우려가 커지고 있다.

최영 중앙대 사회복지학과 교수는 “정부가 육아휴직, 보육서비스, 초등부 돌봄 서비스 등 아이를 키울 수 있는 여러 지원을 하고 있지만, 문제는 이런 정책들이 양육자들이 일을 하고 있는 노동시장 환경이랑 맞지 않다는 것”이라며 “일자리가 불안정하면 좋은 일자리에 가기 위한 대기가 길어져 결혼이 미뤄지고, 결혼을 한다고 하더라도 출산까지는 생각이 힘들어진다”고 지적했다.

!['190억 펜트하우스' 장동건♡고소영의 집 내부 어떤가 봤더니…[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800090t.jpg)

!['720만원 복지비' 2주 휴식에 최신장비도 지원하는 이 회사[복지좋소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800141t.jpg)