|

2년 전 메모리 ‘슈퍼사이클’의 중심에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 양대 반도체 회사들이 실적 신기록 행진을 벌이던 지난 2017년 7월, 이데일리는 당시 소니코리아 대표였던 모리모토 오사무(森本 修·61) 사장을 인터뷰했다. 모리모토 사장은 1981년 소니에 반도체 연구개발(R&D)직으로 입사한 이후 반도체 영업과 마케팅 등 관련 업무를 20년 가까이 한 이 분야 전문가였다. 그가 한국의 메모리 산업 미래를 바라보는 시각은 일본 반도체 업계의 보편적인 생각을 반영하고 있다.

일본은 1980년대 미국으로부터 메모리 패권을 빼앗으며 한 때 세계 최고의 메모리 강국 지위를 누렸다. D램은 미국에서 처음 만들었지만 낸드플래시는 일본 도시바가 원조다. 그러나 한국의 삼성전자가 후발주자로 메모리 시장에 뛰어들며 1993년 D램 시장 1위에 오른 뒤 일본은 한 번도 역전하지 못했다. 이후 2012년 D램 세계 3위였던 일본 엘피다가 미국 마이크론에 인수됐고, 지난해엔 낸드플래시 2위인 도시바의 메모리사업부가 SK하이닉스(000660)가 포함된 한·미·일 연합 컨소시엄에 지분을 넘겼다. 사실상 메모리 시장에선 일본의 영향력이 사라진 것이다.

하지만 일본은 반도체 공급망에서 소재와 장비 분야에 지배력을 유지하고 있다. 특히 노벨 화학상 수상자를 6명이나 배출한 탄탄한 화학 분야 역량을 바탕으로 한 소재 분야에선 세계 시장을 선도하고 있다. 세계 1위 파운드리(반도체 수탁생산업체)인 대만 TSMC나 중국의 반도체 업체들도 포토리지스트(PR·감광제)나 에칭가스(고순도 불화수소) 등 일본 반도체 소재를 대부분 사용하고 있다.

일각에선 한국과 일본 간 무역 갈등이 장기간 지속되면 일본이 자국의 소재 공급망을 이용해 중국의 메모리 산업을 지원하는 방법으로 수요처를 변화시킬 가능성도 거론되고 있다.

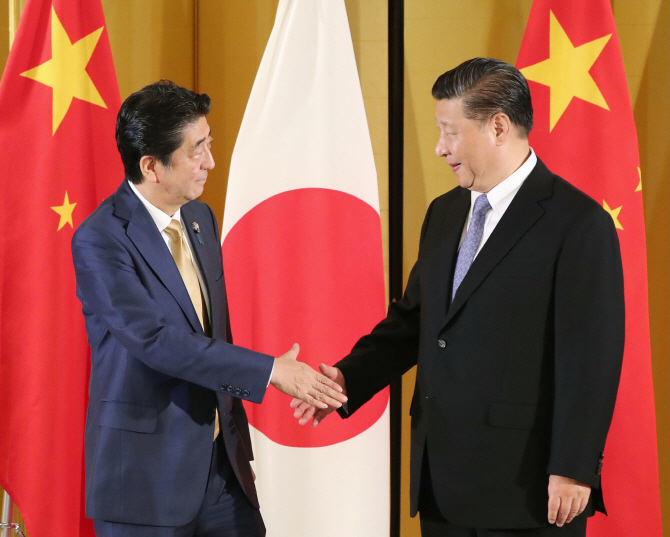

임규태 조지아공대 기업혁신센터 수석고문은 “아베의 ‘한국 반도체 죽이기’는 올 4월부터로 트럼프가 중국과 무역전쟁을 벌이기 시작한 시점과 일치하며 이달 참의원 선거가 끝나도 이어질 것”이라며 “일본 입장에선 반도체 소재를 한국이 아니어도 중국이 얼마든지 사줄 수 있다. 한일 반도체 전쟁의 최대 수혜자가 중국이 될 수 있다”고 내다봤다.