산업화가 이루어지던 1960년대, 부랑아였던 넝마주이에 대한 사회적 차별과 정부의 감시·관리가 시작됐다. 당시 넝마주이는 근로재건대에 등록을 해야만 넝마주이 활동을 할 수 있었고, 넝마주이가 등록을 하지 않고 폐품을 주워다 팔면 정비와 단속, 격리 대상이 됐다. 거대한 쓰레기 산이었던 난지도 매립장을 중심으로 판자촌을 형성해 거주했던 이들은 1990년대 이후 난지도매립지 운영 중단과 1995년 쓰레기 종량제 봉투 제도를 계기로 국가가 재활용 산업에 개입하면서 폐품산업의 성장과 함께 점차 사라져 갔다. 넝마주이는 사라졌지만 이들 중 일부는 재활용 업체로 성장해 사업을 대물림하고 있다.

|

쓰레기 종량제의 파문

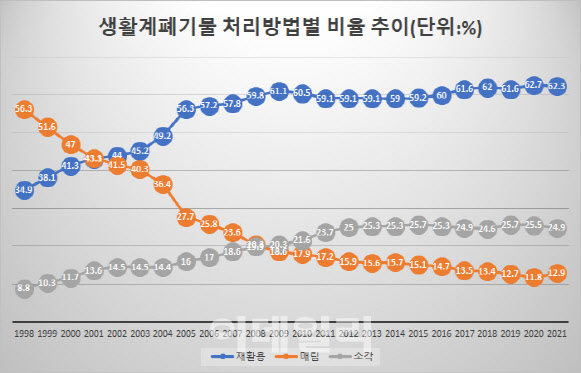

원인자부담원칙에 따른 종량제는 쓰레기 감량이 주된 목표였다. 그러나 결과는 달랐다. 수거량 감소보다 재활용품 분리촉진에 더 큰 영향을 미쳤다. 서울시 공식통계에 따르면 종량제 실시 이후 1996년 매립지 반입량의 18.7%, 재활용품 수거량의 31% 그리고 총수거량의 8.4%가 감소했다. 이를 제도 실시 이전의 총수거량 감소 효과까지 감안하면 실질적인 총수거량 감소폭은 4.4%로 추산, 사실상 쓰레기 감량에 미친 영향은 미미했다.

급작스럽게 늘어난 재활용 폐기물이 문제로 대두하기 시작했다. 우리사회의 오피니언 리더로 활약해온 이정전 서울대 환경대학원 교수는 당시 이를 ‘쓰레기 종량제의 파문’이라고 일갈했다. 쓰레기 종량제가 예상외의 방향으로 흘러가면서 재활용체제 문제가 그대로 드러났기 때문이다. 그는 “재활용체제가 제대로 갖추어져 있지 않은 상태에서 너무 서둘렀다”고 꼬집었다. 종량제 실시 후 분리수거된 재활용가능 폐기물이 쏟아져 나왔지만 이를 보관할 집하장도 태부족이었다. 재활용 산업의 준비도 미흡해 재활용 폐기물이 심하게 적체됐던 것이다. 당시 이 같은 문제의 원인으로는 환경부 등은 재활용 산업의 영세성을 꼽았다. 이 교수는 더 나아가 폐기물 재활용에 응분의 대가를 지불하지 않은 탓이라고 분석했다. 1992년 생산업자에게 회수·처리비용을 부담케 했던 예치금제도가 2003년 생산자에 재활용 책임까지 부과하는 생산자책임재활용제(EPR)로 바뀌면서 선별·재활용 업체의 주요 수익기반은 공적 성격을 가진 EPR 분담금이 됐다.

|

30년 고질적 문제…재활용 산업의 영세성

특히 지난 30년간 바뀌지 않은 것이 하나 있으니, 바로 우리나라 재활용 산업의 ‘영세성’이다. 근본 원인은 여전히 해결되지 않은채다.

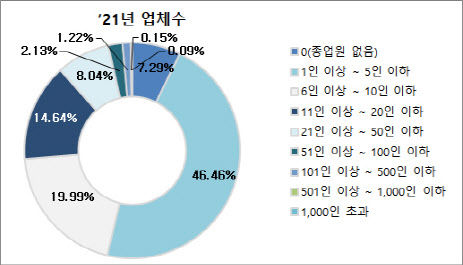

1995년~2003년간 8년새 재활용 업체수는 1550개에서 3009개로 ‘2배’ 늘었다. 시장규모는 2조원에서 5조원으로 연평균 12% 증가했다. 그러나 종업원 50인 이하가 97% 이상이고, 매출액 10억원 미만이 88%를 차지한다. 이는 20여년이 지난 지금도 크게 변화가 없다. 2021년 폐기물재활용 업체수는 6720개, 종업원 50인 이하가 96.4%, 매출액 10억원 미만이 75.9%다. 그나마 자본재 투자가 가능한 매출액 500억원 이상 업체는 50곳으로 전체의 0.7%에 불과하다.

|

우리나라 국민들은 유리병, 플라스틱, 페트병, 종이, 비닐, 캔, 스티로폼 등 약 7가지 내외의 품목을 직접 분리배출한다. 전 세계에서 이처럼 분리배출을 세분화한 나라는 한국이 거의 유일하다. 분리배출을 해서 내놓으면 그 이후는 알아서 처리 될 줄 알았다. 그런데 폐기물 산업으로 넘어오면 애써 분리배출한 것이 한데 섞여 무용지물이 되기도 한다. 재활용 생태계를 알고 난 이후 시민들이 허탈감을 호소하는 지점이다.

재활용품이 최종 재활용 단계에서 제대로 처리되지 않는 원인은 이권배분식 EPR 제도 운영도 한 원인으로 지적된다. 최근 품질별 분담금 차별화가 도입되긴 했으나, 오랜 기간 무게에 따라 분담금이 배분되어 왔다. 재활용 업체들은 제품의 품질보다 무게를 늘리면 돈을 버는 구조다. 그 결과 여전히 국내에선 폐플라스틱에 대해 재질별 자동화 분류가 가능한 곳이 거의 없다. EPR 제도 개선과 재활용 산업 투명성 강화, 산업 고도화 지적은 꾸준히 이어지고 있지만 여전히 해법은 난망이다.

!['과대망상'이 부른 비극…어린 두 아들 목 졸라 살해한 母[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021700001t.jpg)