코로나 19로 컨테이너 품귀 현상이 일면서 수출하는 식품기업이 받는 타격이 쌓이고 있다. 국내 수출기업 모두가 겪는 애로이지만 영업이익률이 낮고 유통기한과 싸우는 식품회사로서는 특히 몸이 달 수밖에 없다.

◇ 부쩍 비싸진 뱃삯

28일 업계에 따르면 복수의 식품회사는 지난 8일 농림축산식품부 간담회에 참석해서 수출 컨테이너를 확보하지 못하는 데 대한 애로를 토로했다.

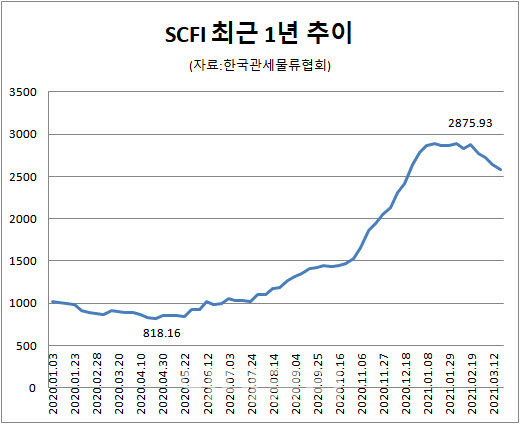

컨테이너 부족 현상은 지난해 하반기 본격적으로 벌어졌다. 상반기만 하더라도 예상하지 못했다. 코로나 19로 생산 시설이 문을 닫으면서 물동량이 줄었기 때문이다. 이후 사회적 거리두기 여파 등으로 온라인 거래가 폭발하면서 상황이 역전된 것이다. 선박의 체류 기간이 길어지고 컨테이너 회전율이 떨어진 것도 악재였다. 미국 등 수요 수입국의 항만 가동률이 떨어지면서 `교통 체증`이 일어났다.

|

한국적 특성도 수출 기업의 애를 닳게 했다. 수출선박 대부분은 중국에서 출발해서 한국을 경유해서 목적지로 향한다. 배의 공간은 한정돼 있기에, 중국 짐을 가득 실으면 한국 짐을 실을 자리가 부족하다. 중국 물동량이 늘어나면서 이런 현상이 잦다고 한다.

◇ 이유있는 엄살

아울러 중국 운임이 한국보다 비싸서 선사로서도 중국발 짐을 마다할 이유가 없다. 해운업계 관계자는 “터미널에서 만차로 출발한 버스가 중간 정류소에서 승객을 싣지 못하는 것과 같은 이치”라고 말했다. 식품사 관계자는 “우리가 ‘따블’을 불러도 공간을 확보하기 어렵다”고 말했다.

물론 이런 부담이야 모든 수출 기업이 겪지만 식품 산업은 특성상 엄살을 떨 만도 하다. 우선 식품 산업은 다른 산업보다 부가가치가 떨어지는 점이 아프다. 예컨대 CJ제일제당 기록한 작년 영업이익률 5.6%는 식품회사 가운데 최상급인데, 삼성전자(15.1%)와 비교하면 격차가 크다. 운송비용은 절대적으로 모든 수출기업에서 늘었지만, 상대적인 부담은 식품 쪽이 더 크다는 의미다.

가격을 쉽게 올리지 못하는 것도 한계다. 식품 수출기업 관계자는 “식품은 고객층이 얇고, 물가와 연동하는 민감 소비재라서 단기간에 가격을 올리거나 내리는 데 제약이 많다”며 “이런 이유에서 운송 비용 상승은 원가 부담으로 이어진다”고 말했다.

|

식품 상품성을 유지하는 게 가장 큰 애로다. 모든 식품은 소비기한(유통기한)이 정해져 있고, 시간과 상품성은 반비례하는 게 대부분이다. 특히 김치나 장류를 비롯한 준 신선 식품을 취급하는 업체일수록 이런 한계에 취약하다. 냉장·냉동 시설이 갖춰진 컨테이너를 이용해야 하는데, 수요는 많고 공급(전체 컨테이너의 10% 미만)이 적다. 비용도 일반보다 많게는 곱절 이상 비싸다.

이런 식품을 주로 취급하는 업체 관계자는 “제때 선적하지 못해 상품성이 떨어진 채 목적지에 도착하는 바람에 인수를 거부하는 사례가 빈발하고 있다”며 “물건을 팔지 못해서 발생하는 손해보다 서로 간에 신뢰가 깨지는 무형의 손해가 더 아프다”고 말했다.

해운사를 탓해서 해결할 문제는 아니다. 선박과 컨테이너를 늘려 해결하기는 변수가 많다. 제작 비용이 비싸고 기간도 오래걸려서 단기간에 몽땅 투입하기가 여의찮다.

해운 업계 관계자는 “국내 해운산업은 그간 가시밭길을 걸어오다가 지난해 일시적으로 숨통이 트인 상황” 이라며 “해운 산업의 무대는 국내가 아니라 전 세계라서 한국선사가 자국 기업을 우대하는 것은 한계가 있다”고 말했다.

![초등 여동생 5년간 성폭행한 오빠...부모 ‘외면' [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111700007t.jpg)

![모르는 학생 '수학여행비' 대신 내준 학부모...왜? [따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600311t.jpg)