요즘처럼 집밥을 많이 먹은 적이 또 있을까. 레스토랑 음식도 집에서 배달해 먹고, 처량하거나 외롭게 느껴졌던 혼술·홈술이 대세로 자리 잡았다. 사회적으로 거리를 둬야하는 코로나 시대, 사람들은 집에서 밥심으로 위기를 극복해내고 있다.

|

요즘 사람들에게 집밥은 어떤 의미일까. 사전 행사로 진행한 ‘집밥포럼 백일장’에서 그 답을 찾을 수 있었다. ‘집밥’으로 이행시 짓기에 응모한 작품들이다.

‘집합금지니까 / 밥은 집에서’(임**, 이하 페이스북 이벤트 참가자 ID), ‘집밖을 나가는 게 두려워서 / 밥을 집에서만 먹어요’(이**), ‘집콕시간이 늘다보니 / 밥도 먹고 간식도 먹고 ’확찐자‘가 되었어요’(명**)

코로나로 달라진 ‘집밥 풍속’이 읽힌다.

‘집에 좀 들어와라 / 밥 해놨다’(M**), ‘집으로 들어가는 행복한 발걸음 / 밥은 엄마이자 사랑입니다’ (김**)

누군가에게 집밥은 ‘그리움’이자 ‘사랑’이었다.

‘집요하게 건드려도 좋은데 / 밥그릇은 건들지 말자’(올*), ‘집에 가면 뭐하나 / 밥도 없는데’(김**), ‘집사람이 말했다 / 밥은 먹고 들어와 좀’(김**)

밥벌이의 고단함, 괴로움도 엿보인다.

특히 병마와 맞서 싸우는 한 지인의 말은 묵직했다. 그는 자신에게 ‘집밥’은 ‘전투식량’이라고 했다. 그날그날의 몸 상태에 맞춘 집밥이 곧 생명줄이라는 것이다. 그는 “편히 누워 잠을 청하고 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹는 것의 소중함을 몸이 아프고 난 뒤 알았다”며 “이 세상에 당연한 것은 없다”는 말도 했다.

종합해보면 이렇다. ‘집밥으로 건강과 맛은 더하고, 힘들었던 하루의 고단함은 덜어내고 / 밥심으로 일상의 행복은 곱하고, 따스한 온기를 집밥으로 나누고’(갸*)

친구나 가족 등 가깝게 붙어 지내는 사람일수록 관심이 덜해지고 소홀해지기 마련이다. 우리에게 집밥이 그랬는지 모르겠다. “밥은 먹었니?” “밥 한 번 같이 먹자!” 같은 정겨운 인사가 더욱 절실하게 그리워지는 요즘이다.

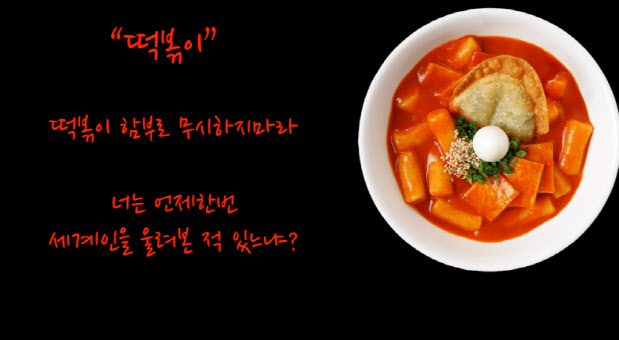

이번 강연에서 한국인의 밥상을 대표하는 매운맛을 중심으로 ‘집밥’의 역사를 이야기한 임규태 박사는 안도현의 시 ‘너에게 묻는다’를 각색해 청중에게 물었다.

“떡볶이(집밥) 함부로 무시하지 마라 / 너는 누군가를 한번이라도 울려본 적이 있느냐”

간편식, 밀키트, 배달음식 등 집밥의 형태는 바뀌었지만 여전히 집밥은 집밥이다. 우리 가족이 먹는 음식이어서 더 건강하고, 세상 마음 편히 먹을 수 있는 밥이어서 더 맛나다.

|

!['36.8억' 박재범이 부모님과 사는 강남 아파트는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500062t.jpg)