2. 지난 달 말 정부는 우유 제조업체들이 원유 인상을 이유로 가격을 올리려하자 대형마트 관계자를 불러 모았다. 정부는 모니터링 차원이라고 하지만 과거의 행태를 볼 때 가격 인상 자제를 요청한 모양새였다. 지난 주 우유 제조업체들은 반나절 만에 인상 조치를 철회하거나 보류했다.

|

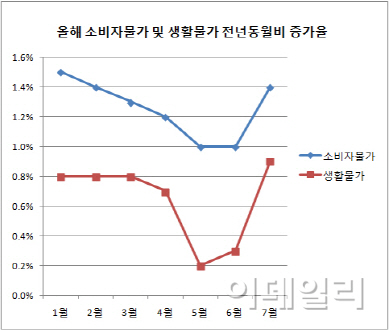

11일 통계청에 따르면 7월 소비자물가는 지난해 같은 달보다 1.4% 올라 9개월째 1%대의 안정세를 유지하고 있다. 문제는 장마철 채소가격과 휴가철 숙박비 등 서비스요금 등이 상승하면서 국민들이 피부로 느끼는 체감물가는 훨씬 높아지고 있다는 점이다. 현대경제연구원이 지난달 전국 성인남녀 1000여명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 살림살이를 힘들게 하는 가장 큰 요인으로 39.2%가 체감물가를 꼽았다.

지표물가와 체감물가의 괴리로 정부의 물가정책도 오락가락하고 있다. 공공요금은 올해부터 원가주의가 도입되면서 요금 인상이 경쟁적으로 이뤄지고 반면 민간부문의 물가 상승에 대해선 ‘팔 비틀기’를 통해 억제하고 있다. 최근 우윳값 상승 움직임에 대해선 소비자단체까지 가세하며 제동을 걸어 결국 해당 업체들이 가격 인상을 철회하거나 보류했다.

전문가들은 민간업체를 불러 물가 인상 시기를 늦추거나 철회를 종용하는 등 이명박정부 시절 비판을 받던 ‘MB식 물가 때려잡기 방식’이 재연되고 있다고 비판한다. 성태윤 연세대 교수는 “가격을 직접 통제하려는 정책은 기본적으로 바람직하지 않다”며 “특히 공공요금은 올리면서 민간부문에 대해서만 가격을 통제한다면 해당 기업들은 납득하기 어려울 것”이라고 말했다.

![전쟁 거의 끝…트럼프 한 마디에 뉴욕증시 일제히 상승[뉴스새벽배송]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000275t.jpg)

![“덩치 큰 남성 지나갈 땐”…아파트 불 지른 뒤 주민 ‘칼부림' 악몽[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000001t.jpg)