|

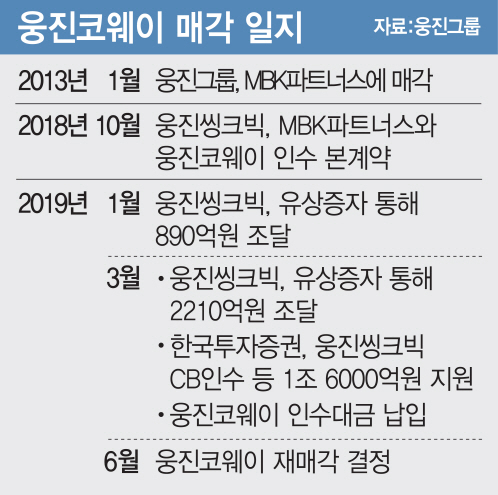

웅진그룹 관계자는 27일 웅진코웨이 매각을 추진하게 된 배경을 이같이 밝혔다. 웅진그룹이 웅진코웨이 재매각에 나선다. 올해 3월 MBK파트너스로부터 다시 사들인지 불과 3개월 만의 일이다. 매각하게 될 지분은 총 25.08%다. 이렇듯 웅진그룹이 웅진코웨이 매각을 추진하면서 그룹 창업주인 윤석금 회장이 결국 렌털사업에 대한 꿈을 접어야 하는 상황이 됐다.

윤 회장은 업계 최초로 렌털사업을 도입한 기업가다. 윤 회장은 1980년 헤임인터내셔널(현 웅진씽크빅)을 창업했다. 이어 1989년에는 한국코웨이(현 웅진코웨이)를 설립한 후 국내 최초로 정수기를 출시하면서 생활가전 분야로 영역을 확장했다.

윤 회장에게 있어 1998년 외환위기(IMF)는 위기이자 기회였다. 당시 경기침체로 인해 정수기 등 생활가전 판매량이 급감하고 재고량은 빠르게 늘어나는 상황이었다. 윤 회장은 고심 끝에 재고를 소진하기 위한 방안으로 판매가 아닌 렌털 방식을 고안했다. 한 번에 큰돈을 내지 않고 월정액을 지불하는 렌털 방식은 경기침체기에 오히려 빛을 발했다. 웅진코웨이는 현재까지도 렌털시장 1위 자리를 이어가고 있다. 지난해 매출액은 2조 7073억원에 달했다.

윤 회장이 이끄는 웅진그룹은 2000년대 들어 웅진코웨이와 웅진씽크빅이라는 양대 계열사 성장에 힘입어 승승장구했다. 자신감이 커진 윤 회장은 2006년부터 웅진에너지와 웅진폴리실리콘을 잇달아 설립하고 태양광사업 진출을 선언했다. 이후 극동건설을 인수하는 등 빠르게 사세를 확장, 2011년에는 32개 계열사를 두고 연매출 6조원을 올리는 국내 30위권 회사로 도약했다.

하지만 이후 악재가 이어졌다. 전 세계 태양광시장이 하강국면에 접어들고 웅진에너지 등 관련 계열사들의 적자가 이어졌다. 여기에 건설경기 침체로 극동건설 실적도 악화하면서 웅진그룹 전체가 유동성 위기에 빠졌다. 결국 웅진홀딩스(현 ㈜웅진)가 2012년 법정관리에 들어갔으며, 윤 회장은 웅진식품과 웅진폴리실리콘, 극동건설 등과 함께 ‘자식과도 같은’ 웅진코웨이마저 매각해야만 했다.

|

하지만 윤 회장의 ‘야심찬 꿈’은 오래 가지 않았다. 웅진그룹이 재무 리스크를 줄이기 위해 웅진코웨이 인수 3개월 만에 다시 매각키로 결정한 것. 웅진그룹 측은 “웅진에너지가 감사의견 거절을 받고 기업회생절차를 신청하는 등 변수가 생겼다”며 “아울러 ㈜웅진 회사채 신용등급이 BBB+에서 BBB-로 하락하며 자금조달 비용이 증가했다”고 설명했다.

결국 윤 회장은 예상치 못한 재무 리스크로 웅진그룹 유동성이 또 다시 악화할 수 있다고 판단, 위기 발생 전에 웅진코웨이를 매각해 부채를 정리키로 했다. 이번 판단은 과거 웅진그룹이 웅진코웨이 등 계열사들을 매각할 시기를 놓치면서 법정관리에 들어간 데 따른 학습효과로 풀이된다.

웅진그룹은 웅진코웨이를 1년 내 매각한다는 방침을 세웠다. 이를 위한 매각 자문사로 한국투자증권을 선정했다. 현재 웅진코웨이 인수자로 CJ와 SK, GS그룹 정도가 물망에 오른다. 대기업이 아닌, 또 다시 사모펀드에 인수될 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 웅진그룹 관계자는 “우선 매수권을 보유한 웅진으로 인해 인수의지를 피력하지 못했던 기업들과 사모펀드 등이 관심을 보일 것으로 기대한다”고 말했다.

윤 회장은 웅진코웨이 매각 후 웅진씽크빅을 중심으로 안정적인 경영을 이어간다는 계획이다. 출판 유통회사인 북센 등 일부 계열사는 이미 매각 방침도 세웠다. 회사 관계자는 “웅진코웨이 매각으로 모든 부채를 정리하고 북센과 웅진플레이도시 등을 매각해 추가적인 현금을 확보, 웅진씽크빅을 중심으로 한 안정적 경영을 이어갈 방침”이라고 말했다.

![악몽의 크리스마스…32명 사상자 낸 도봉구 아파트 화재[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122500001t.jpg)