금호미술관 기획전 ''뉴웨이브Ⅱ''

7개 팀 ''공공을 생각한 디자인'' 고민

가구·의류·서체·출판 등 작업물 선봬

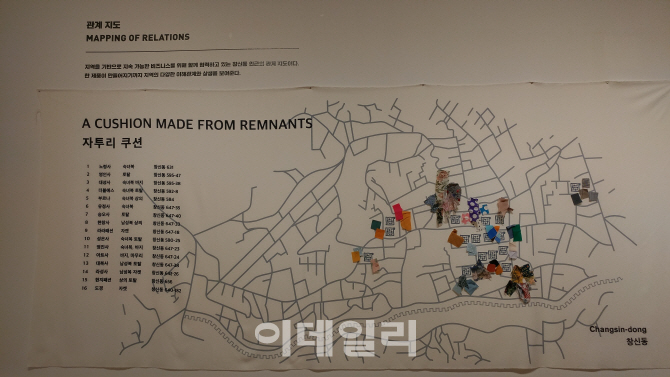

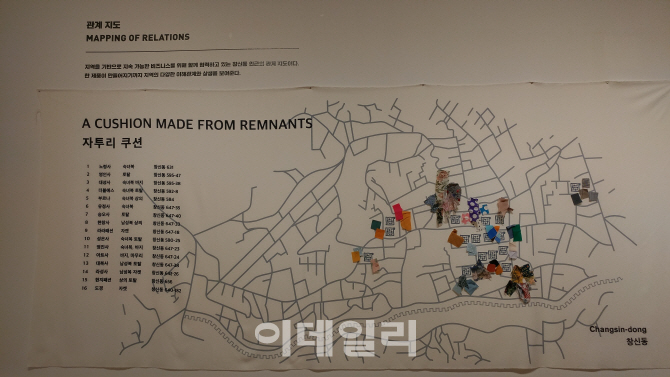

''자투리패션'' 창신동 봉제공장 지도

관람객과 작업할 실제 ''공방'' 재현도

| | 공방 ‘가라지가게’의 ‘작업장’(2018). 서울 성동구 금호동에 자리한 실제 작업현장을 종로구 삼청로길 금호미술관에 연 ‘뉴웨이브Ⅱ’ 전에 재현했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 서울 종로구 삼청로길. 경복궁 긴 담벼락을 마주보는 길가 한 건물 안에 나무 자르는 전기톱 소리가 울릴 참이다. 이뿐인가. 구멍 뚫는 드라이버의 울림에 ‘퉁퉁’ 망치질 소리까지 이어질 판. 여기가 어딘가. 미술관과 화랑이 밀집한 동네다. 혹여 작품감상에 방해가 될까 큰 소리 한번 못 내는 소음공백지역이 아니던가. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있기에.

‘공방’이었다. 흔히 ‘목공소’라 불리는 그 공간이 어느 미술관 반지하층을 점령하고 있는 거다. 이젠 외진 동네, 시내를 한참 벗어난 외곽에서나 볼 법한 그 공간이 이곳까지 찾아들었다니. 완성품을 전시했다면야 이해 못할 것도 없다. 그런데 내보인 건 온통 ‘부속품’뿐이다. 키 큰 나무선반에 얌전히 놓인 막대기들, 플라스틱 박스 안에 든 각종 못과 고정쇠, 또 어딘가에 박히고 고정될 볼트와 너트, 길고 짧은 전기선들. 나무선반 위쪽을 보니 간판도 걸렸다. ‘가라지가게’란다.

| | 공방 ‘가라지가게’의 ‘작업장’(2018) 중 선반 디테일. 이른바 ‘가라지가게 삼청점’은 전시기간 내내 ‘손님’을 받는다. 크고 작은 나무제품을 관람객과 같이 제작할 예정이란다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

삼청로길 금호미술관에 옮겨온 뜬금없는 ‘목공소’는 미술관이 꾸린 ‘뉴웨이브Ⅱ’ 전을 위해서다. 성동구 금호동에 둥지를 틀고 실제 ‘영업 중’인 공방이란다. 건물 차고를 개조해 꾸린 작업장을 온전히 재현했다. 사실 유별난 ‘전시작’은 이것만이 아니다. 종로구 창신동 일대에서 제작한 옷가지를 봉제공장·가게의 지도와 함께 걸어놓기도 하고, 여느 집에서나 볼 수 있는 ‘장’(欌)을 그득하게 세워놓기도 했다. 철판으로 만든 의자와 테이블 세트가 보이더니, 하얀 종이에 한 자씩 인쇄한 수천 개의 문자판이 바닥에 물결을 이룬다. 지하층부터 3층까지 미술관 전관을 할애한 전경. 이쯤 되면 슬슬 궁금해진다. 이렇게 ‘잡다한 일상’을 펼쳐놓은 의도가 뭔가.

△의류·가구·철판…고민으로 제작한 ‘공공성’

힌트는 전시명의 부제에서 찾아야 한다. ‘디자인, 공공에 대한 생각’이라고 했다. 지금 시대를 함께 살고있는 디자인에서 개인이 아닌 ‘공공’(公共)의 의미를 읽어내자는 시도다. 좀더 풀어내면 이렇다. 디자인을 매개로 연결된 ‘사회적’ 생각과 ‘사회적’ 소비의 관계를 관찰해보자는 것.

전시는 2013년에 열었던 ‘뉴웨이브Ⅰ’에 바탕을 둔다. ‘가구와 신진 디자이너’로 꾸렸던 5년 전의 구성이 덩치를 키웠다. 나무 소품과 가구, 의류와 서체, 출판물 등으로 영역확장을 꾀한 거다. 이를 위해 나선 작가군은 7개 팀. 6699프레스, 가라지가게, 공공공간 제로 스페이스, 문승지, 씨오엠, 양장점, 플랏엠 등 이름도 독특한 디자이너와 팀이 ‘공공’으로 매만진 덩어리가 꽤 큰 작업을 선보인다. 그렇다면 이들은 어떤 방식으로 ‘공공’에 접근했을까.

| | 독립서점의 서가 디자인을 해온 ‘씨오엠’의 ‘커스텀-메이드’(2018). 책과 책, 책과 독자를 연결하는 문화매개체 역할을 부여받은 책장을 제작하는 작업을 주로 한다. 도시 거리에서 늘 볼 수 있는 건출물과 가구와의 교차점을 시도했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

미술관에 겁도 없이 공방을 차린 건축가 장영철(50)은 “빼빼한 막대기 하나로 어떻게 공공을 입힌 공간을 재현할까”를 고민했다고 했다. 그렇게 찾은 게 ‘목공소’였던 셈. 그러니 답은 자연스럽게 ‘만드는 행위’로 떠올랐다. 대중이 함께 작업하는 자체가 ‘공공’이더란 얘기다. 생산자 입장에서 사회적·시대적 변화에 다가서보려 했다는 그는 “최대다수 최대행복에 디자인이 공헌하는 바가 반드시 있을 것”이라고 말한다. 이 확신을 위해 ‘가라지가게 삼청점’은 전시기간 내내 ‘손님’을 받는다. 크고 작은 나무제품을 관람객과 같이 제작할 예정이란다.

| | 공방 ‘가라지가게’를 운영하는 건축가 장영철. 자신을 닮은 빼빼한 막대기로 공공을 입힌 공간을 어떻게 재현할까를 고민하다가 ‘만드는 행위’를 함께할 수 있는 ‘목공소’에서 답을 찾았다고 했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

소규모 봉제공장이 밀집한 ‘창신동 봉제거리’를 옮겨온 이들은 ‘공공공간 제로 스페이스’다. 자투리원단으로 만든 옷가지와 ‘제로쿠션’, 비수기 일감 마련을 위해 시작했다는 ‘제로웨이스트 디자인’ 등을 선보인다. 하나의 제품이 나오는 협업의 집결체를 한눈에 보인 ‘부자재 지도’와 ‘거리이름’ 등도 정리해 붙였다. 이들이 처음부터 봉제공간에 뛰어든 건 아니었단다. 2011년 예술문화공간으로 미술교육프로그램을 진행한 것이 계기였다. 그러다가 2013년 폐기물을 남기지 않는 의상디자인을 개발하고 2년 뒤 첫 제품을 출시하며 소위 ‘자투리패션’에 발을 담그게 됐다는 거다.

| | 사회적기업 ‘공공공간 제로 스페이스’의 전시 전경. 앞쪽에 서울 종로구 창신동 봉제거리에서 나온 자투리원단으로 만든 ‘제로쿠션’을 놓았다. 뒤로는 소규모 봉제공장이 일거리 정보공유를 위해 제작한 가게들의 간판이 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

| | ‘공공공간 제로 스페이스’가 자투리쿠션을 제작하는 서울 종로구 창신동 일대를 정리한 ‘관계지도’(2018). 동네소상공인의 지속가능한 ‘패브릭 생산공동체’를 꾸린 작업이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

유일하게 개인디자이너로 참여한 ‘문승지’는 가구제작에 늘 따르는 환경문제를 해결하려 했다. 1200×2400㎜ 한 장의 철판에서 버려지는 양을 최소화해 디자인한 테이블과 의자 세트가 그것. 테이블 한 개에 의자 네 개, 역시 한 테이블에 의자 세 개를 맞춤제작한 ‘브라더스 컬렉션’(2018)을 내놨다.

이밖에도 주문제작하는 가구, 그중 주로 책장을 만드는 ‘씨오엠’은 ‘커스텀-메이드’(2018)를 세웠다. 책과 책, 책과 독자를 연결하는 문화매개체 역할을 부여받은 작품들이다. 도시 속 상징적인 건축물을 차용한 게 특징인데, 거리에서 늘 볼 수 있는 구조물과 가구와의 교차점을 시도했단다. 서체를 만들어 파는 ‘양장점’이 개발한 한글서체도 있다. ‘글리프스’(2018)란 설치작품은 3286개로 이뤄진 ‘펜바탕 레귤러’ 체를 종이에 인쇄해 바닥에 늘어놓은 것. 디자인한 서체를 사용하면서 문자가 매개하는 공공성을 다시 생각해보자는 거다.

| | 가구디자이너 문승지(29)가 자신의 작품인 ‘브라더스 컬렉션’(2018) 옆에 섰다. 1200×2400㎜ 한 장의 철판으로 테이블과 의자 세트를 맞춤제작했다. 가구제작에 늘 따르는 환경문제를 고민한 끝에 고안한 ‘최소한의 자재로 최소한의 폐기물만 내보자’는 시도란다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

| | 서체를 만들어 파는 ‘양장점’의 설치작품 ‘글리프스’(2018). 3286개로 이뤄진 한글서체 ‘펜바탕 레귤러’를 종이에 인쇄해 바닥에 늘어놨다. 뒤로 소설가 이상우가 중복되지 않는 한 글자씩을 골라 86자로 만든 문장이 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△‘공공’이라지만 ‘공공’이 아닌 아쉬움도

다만 아쉬운 점이 있다면 역시 ‘공공’의 의미란 것. “국가나 사회의 구성원에게 두루 관계되는 것”이란 사전적 뜻을 놓고 볼 때 과연 이들 디자인이 얼만큼이나 그 ‘공공’에 다가섰느냐는 거다. 가령 주거환경의 변화를 시각화했다는 가구 ‘장’ 시리즈로 요즘 소비자의 기호와 생활방식을 탐구했다는 ‘인테리어 디자인 스튜디오’ 플랏엠, 소수자의 목소리를 출판물 형식에 엮어 낭독영상으로 제작했다는 ‘독립출판사’ 6699프레스의 작업이 ‘공공’과 어떤 관련성을 갖는지 제대로 드러내지 못했다는 얘기다. 아파트의 빌트인 가구를 대체한 ‘장’이나 종이책이 진화한 ‘낭독영상’이나 ‘공공보단’ 다양한 소비트렌드의 한 줄기 정도가 아니겠느냐는 말이다.

그렇다고 돋보이는 점이 없는 건 아니다. ‘가구디자이너’ 문승지가 최소한의 자재로 최소한의 폐기물만 내겠다며 환경이슈를 이끌어낸 ‘한 장 철판’ 작업이나, ‘사회적기업’ 공공공간 제로 스페이스가 지역고민을 끌어안아 동네소상공인의 지속가능한 ‘패브릭 생산공동체’를 꾸려낸 작업은 이미 ‘공공’을 훌쩍 넘어서 있다.

대단히 참신하지만 아직은 덜 다듬어진, 절반의 성공이라고 할까. 전시는 내년 2월 20일까지다.

![여수산단은 좀비 상태...못살리면 한국 산업 무너진다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031201409t.jpg)

![가정집서 나온 백골 시신...'엽기 부부' 손에 죽은 20대였다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031300001t.jpg)