|

10일 점심시간대가 지난 서울 용산구 한 롯데리아 매장. 프론트 카운터 조금 앞쪽에 키오스크 4대를 마련하고 무인 주문을 받고 있었다. 기자가 잠시 머무르는 동안 약 10명의 소비자가 키오스크로 주문을 했고, 매장에는 10대부터 60~70대까지 다양한 연령의 30여명이 혼자 또는 둘이서 머물며 요기를 하고 있었다.

관찰 결과 전자 기기에 익숙한 20~40대 소비자들도 메뉴 한 건 주문과 결제까지 손가락으로 키오스크 화면을 평균 10여번씩 터치를 했고, 평균 2분 가량의 시간이 소요됐다.

이곳에 자주 온다고 한 10대 중학생들은 키오스크 주문이 제법 익숙한 듯 터치 횟수와 소요 시간이 상대적으로 적었고, 50대 이상 중장년층에서는 대체로 많아 연령별 익숙도에 따라 조작 차이를 보였다.

하지만 이들 모두 키오스크의 복잡한 화면 구성으로 인해 주문을 마칠 때까지 눈과 고개가 쉴 새 없이 바쁘게 움직였다. 화면 아래쪽에는 ‘언어 선택’과 함께 ‘장애인’, ‘돋보기’, ‘직원 호출’ 버튼 등 키오스크 이용이 어색한 사람들을 위한 편의 사항도 있다. 하지만 관찰 당시 실제 이를 활용하는 사람은 없었다. 대부분 떠듬떠듬 화면 안내를 따라 주문과 결제를 했다.

60대 남성 김모씨는 화면 앞에서 한참을 끙끙거리며 키오스크랑 씨름을 하다가 이내 카운터로 향했다. 직원은 “천천히 다시 해보고 그래도 어려우면 잠시 후 보러 가겠다”고 말했다. 끝내 그가 주문을 포기하고 매장을 나서기 전까지도 바쁜 직원은 도움을 주러 나오지 못했다.

김씨는 이날 지인을 만나기 전 간단히 요기를 하며 잠시 쉴 심산으로 이곳을 찾았다가 괜히 ‘문전박대’만 당한 기분이라고 했다. 그는 기자의 도움으로 커피 한잔을 받아들고 “스마트폰으로 온라인 쇼핑과 음식 배달 주문도 하며 나름 디지털에 익숙하다고 생각했는데, 매장 키오스크는 여전히 어렵다”고 토로했다.

|

이들은 메뉴 한 건 주문과 결제까지 손가락으로 키오스크 화면을 평균 20번 안팎으로 터치를 했고, 평균 2~3분 가량의 시간이 소요됐다. 마찬가지로 키오스크의 복잡한 화면과 주변에 붙은 각종 홍보물들이 시선을 교란시키기나 하는 듯 이용자들의 눈동자들은 바쁘게 굴러다녔다.

터치 실수로 주문 과정을 초기화하고 다시 처음부터 주문해야 하는 경우도 있었다. 이날 방문자 중 30대 여성 1명은 고개를 갸웃거리며 키오스크를 잠시 만져보는 듯하다가 이내 포기했는지 중단하고 떠났다.

복잡하고 눈이 피로한 과정을 겨우 마치고 ‘주문 버튼’을 터치하며 ‘드디어 계산만 하면 끝’이라는 안도감이 들려는 찰나, 갑자기 주문하지도 않은 제품들이 팝업창으로 뜨기도 했다.

소비자들은 결제를 위해 신용카드 또는 모바일 페이를 준비하다가 이를 보고 ‘어, 이게 뭐지’라고 말하듯 어리둥절한 표정으로 화면을 잠시 바라보다가 ‘아니오’와 ‘결제’ 버튼을 마저 더 터치하고 비로소 결제를 한다. 결제 직전 추가 구매 유도를 위한 ‘사이드 메뉴’ 추천 안내 팝업창이 떴던 것이다.

|

상황은 인근 다른 패스트푸드점인 버거킹 매장에서도 비슷했다.

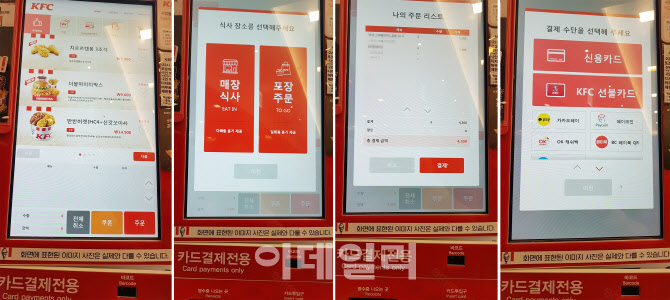

KFC 주문 키오스크와 비교해 브랜드 아이덴티티(BI)에 따른 디자인과 일부 사용자 인터페이스(UI) 차이가 있을 뿐, 혼란을 유발하는 복잡한 화면 구성과 프로세스는 거의 같았다. 버거 세트 메뉴 한 개를 주문하려고 해도 쉴새 없이 손가락 터치를 해야만 했다. 결제 직전 마지막 주문 단계에서 사이드 메뉴 추가 구매 유도를 위해 굳이 원치 않는 팝업창을 띄워 이용자 혼란과 불필요한 터치 노동을 유발하는 것도 버거킹과 KFC가 서로 같았다.

롯데리아 주문 키오스크의 경우, 상대적으로 단순한 화면과 간단한 단계 구성으로 그나마 이용하기 수월했다. 세 곳 모두 제각각인 키오스크와 사용자 화면(UI) 구성은 혼란감을 가중시켰다. 새 메뉴 출시에 따른 잦은 화면 순서 변경도 헷갈림을 더한다는 평가다.

관찰 당시 패스트푸드 매장들은 붐비는 식사 시간대가 아니어서 전반적으로 한산했고 카운터와 주방도 바쁘지 않았다. 프론트에 나와 있는 직원들은 방문자 당 수분 간의 키오스크 주문 접수가 다 이뤄질 때까지 멀뚱히 서있는 경우가 많았다.

만약 무인 키오스크 주문 시스템 도입 이전이었다면, 이 시각 방문자들은 대기시간 없이 바로 카운터에 가서 “XXXX주세요”, “드시고 가세요?”, “아뇨, 포장이요” 등 한두 마디 말만 주고받고 값을 지불하기까지 채 30초가 걸리지 않았을 것이다.

40대 주부 김모씨는 “장 보러 나올 때 간단히 요기를 위해 마트 안에 있는 패스트푸드점을 종종 이용하는데, 키오스크 화면 조작이 아직도 생소하고 긴장된다”며 “대기하는 사람이 있으면 괜히 오래 잡고 있는 게 아닌가 하는 생각에 허둥지둥 아무 메뉴나 주문하는 경우도 있다”고 말했다.

![여수산단은 좀비 상태...못살리면 한국 산업 무너진다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031201409t.jpg)

![가정집서 나온 백골 시신...'엽기 부부' 손에 죽은 20대였다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031300001t.jpg)