|

또한 Gfk는 같은 기간 글로벌 가전 매출 역시 지난해 상반기와 비교해 8% 줄어든 390억달러(약 53조8000억원)를 기록했다고 발표했다.

전 세계 가전업계가 불황을 맞은 모습이다. 상대적으로 견조했던 일본 지역에서는 냉장고·세탁기·에어컨 등 대형 제품의 판매가 소폭 늘었지만, TV 교체 수요가 두 자릿수로 둔화하면서 시장이 3.9%가량 위축됐다.

지난해 4분기부터 시작된 가전 시장 성장률 둔화 흐름이 이어지면서 가전 시장도 마이너스 성장세로 돌아섰단 해석이 나온다. 업계에서는 전 세계적인 금리 상승 흐름과 인플레이션으로 인해 소비 심리가 위축한 점이 영향을 미쳤다고 보고 있다.

Gfk는 “러시아-우크라이나 전쟁과 인플레이션으로 인해 소비자 심리가 전반적으로 급락했다”며 “또 올해 초 가장 큰 시장인 중국이 록다운(봉쇄)을 겪으며 판매에 더 큰 영향이 있었다”고 설명했다.

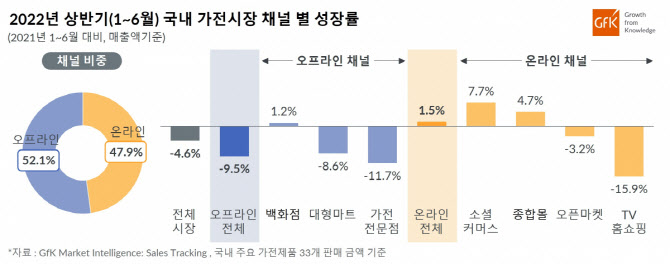

불황이 본격화한 가운데 글로벌 가전업계가 찾은 돌파구는 ‘프리미엄’이다. 제품의 기능을 고도로 강화하고 단가 역시 높여 매출 대비 이익률을 높인 것이 특징이다. 이같은 전략은 실제로 효과적이었다. Gfk는 국내 오프라인 시장에서 프리미엄 상품에 집중한 백화점만 매출이 1.2% 성장하며 규모를 유지한 반면 대형마트·양판점 등에서는 하락세가 이어졌다고 분석했다. 글로벌 차원에서도 소득 수준이 평균적으로 높은 소비자 중심으로 가전 교체 수요가 있을 것으로 예측되기 때문에 프리미엄 가전의 성장이 이어질 것이란 예측이 나왔다.

하지만 일각에서는 프리미엄 수요가 높았던 유럽, 아시아 지역을 중심으로 소비 심리가 급격히 줄어들고 있어 이마저도 쉽지 않을 것을 우려하고 있다. 한 가전업계 전문가는 “TV나 주방 가전을 중심으로 프리미엄 전략을 세우고 있는데, 이익 차원에서는 (전략이) 유효하겠지만 매출 성장에서는 인플레이션 등으로 어려울 가능성이 있다”고 언급했다.

세트(완제품) 수요가 줄어드는 가운데 전기요금 등 전반적인 생활 물가까지 상승하면서 가전 수요가 주춤할 것이란 분석도 더해졌다. 특히 유럽 지역의 경우 전기요금이 급격히 오르면서 가전 수요 자체가 쪼그라들 것이란 전망이다. 한 업계 전문가는 “고물가로 인해 소비 심리도 안 좋은 상황인데 유럽에서는 전기세가 거의 6배 올랐다”며 “가전을 바꾸려던 사람도 멈칫할 수밖에 없는 것”이라고 말했다.

이에 국내 가전 기업들의 전략 역시 엇갈리는 분위기다. 삼성은 기존과 같은 프리미엄 강화 전략에 집중하고 가전 에너지 효율을 높여 불황을 돌파하기 위한 전략을 세웠다. 독일에서 열린 IFA 2022에서 삼성전자는 “가전의 에너지 사용량을 줄이는 것이 궁극적으로 환경에 대한 부담 뿐 아니라 소비자들의 경제적 부담을 줄일 수 있는 일이기도 하다”고 강조했다.

LG전자는 프리미엄을 강화하는 동시에 볼륨존(대량판매) 모델이나 1~2인 가구용 중·소형 가전 역시 확충하는 ‘투 트랙’ 전략을 공식화했다. 지난 분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “경쟁우위 갖고 있는 프리미엄 사업을 지속적으로 확대하는 한편 추가로 볼륨존 모델을 지속적으로 확대해 수익성을 강화하겠다”고 밝히면서다.

![오늘도 '눈폭탄', 출근길 비상…두꺼운 외투, 우산 챙기세요[오늘날씨]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112800057t.jpg)

![변심한 애인, 그 끝은 ‘파국'…8세 아들 앗아간 현관문 앞 그림자[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112800001t.jpg)