|

|

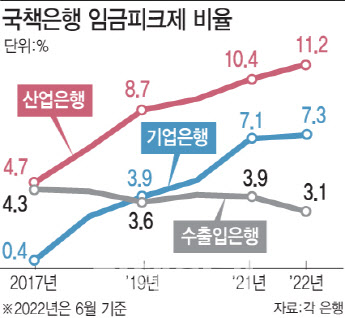

10일 이데일리가 각 은행들에 확인한 결과, 국책은행 3사의 전체 직원 대비 임금피크제 적용 직원 비율은 지난해 말 기준 7.1%로, 시중은행들에 비해 압도적으로 높았다. 국책은행들이 사실상의 희망퇴직 비용 지급을 중단한 시점인 지난 2015년 말 임금피크 대상 직원비율(평균 1.0%)에 비해선 6년 만에 7.1배 증가한 셈이다.

은행별로 보면 산업은행은 지난 2015년 말 임금피크제 적용 직원 비율이 3.8%였는데 지난해 말 10.4%로 약 3배 증가했다. 기업은행은 지난 2015년 0.1%에서 지난해 7.1%로 급증했다. 수출입은행만 지난 7년간 3~4%대를 오가며 현상 유지를 하고 있다.

반면 시중은행들은 국책은행에 비해 임금피크 적용 직원 비율이 현저히 낮다. 전체 직원 가운데 임금피크에 들어간 직원 비율은 KB국민은행 2.3%, 우리은행 2.1%, 신한은행 0.25%, 하나은행 0.1%에 그쳤다.

국책은행에서 희망퇴직 대신 임금피크제를 선택하는 비율이 이처럼 높은 것은 기획재정부의 ‘공공기관 총 인건비 통제’ 정책 때문이다. 공공기관에서 일하다 희망퇴직을 할 경우 기재부 지침에 따라 임금피크제 기간 급여의 45%만을 퇴직금으로 받을 수 있다. 3년 임금피크 적용할 경우 현재는 65%씩 195%를 받는다. 즉 국책은행 근무자들이 굳이 더 적은 돈을 받고 회사를 일찍 그만둘 이유가 없는 셈이다.

하지만 이 같은 인건비 통제 정책을 350여개 공공기관의 개별 특성을 고려하지 않은 채 자체 수익을 통해 인건비를 자급하는 국책은행들까지 일괄 적용하는 것은 문제라는 지적이 나온다. 이 같은 지적의 연장선에서 학계 일각에서도 조직의 생산성 제고를 위해 선별적으로 희망퇴직 제도를 열어 줘야 한다는 목소리가 나온다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 “상대적으로 고임금을 받는 희망퇴직 대상자들이 부차적인 업무를 맡아 계속 머물게 되면 신규 채용에 어려움이 생길 수밖에 없다”며 “희망퇴직 제도를 모든 공공기관에 무조건 다 열어줄 수는 없겠지만 대상과 예산 범위를 정하고 임금피크제 선택하는 사람들을 유인할 수 있을 정도의 금액을 통해 당사자들에게도 퇴로를 열어 주는 게 바람직하다”고 말했다.