|

이번 전시에서는 두 작가의 작품 총 22점을 만나볼 수 있다. 리만머핀 서울의 손엠마 수석 디렉터는 “파시지안은 어렸을 적 캘리포니아 호수에 강하게 햇빛이 반사되는 모습에 매료돼 작업을 시작하게 됐고, 김택상 작가는 강원도의 개울가에서 반짝이는 물속에 있는 조약돌을 보고 영감을 얻어 그림을 그렸다고 한다”며 “다른 문화적 배경을 지닌 두 작가가 어떻게 각자의 방식으로 빛과 공간을 탐구했는지 보여주는 전시”라고 소개했다.

김택상 작가는 리안갤러리를 통해 소개되면서 국내 컬렉터들에게 눈도장을 찍었다. 그의 작품은 국립현대미술관, 리움미술관, 서울 금호미술관, 일본 도쿄 요코가와일렉트릭 등 국내외 사립·공립 컬렉션에 소장돼 있다. 1991년부터 2020년까지 청주대학교 비주얼아트학과 교수로 재직한 바 있다.

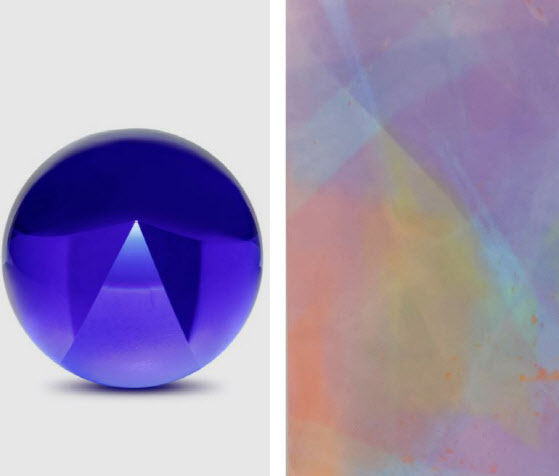

그의 ‘숨빛’(Breathing Light) 연작은 물의 반사적 요소와 그에 따른 빛의 특성에서 영감을 받았다. 작가의 작업은 중력과 바람, 빛이 어우러지는 과정이다. 아크릴 물감을 푼 용액을 캔버스 천 위에 가득 붓고, 시간이 지남에 따라 희석된 입자가 캔버스 표면 위로 가라앉을 때까지 기다린다. 색을 흡수한 캔버스에 하나의 색이 쌓이면 남은 물은 버리고 캔버스를 건조시킨다. 작가는 캔버스 표면이 ‘빛이 숨쉬는’ 단계에 이르기까지 같은 과정을 수십, 수백 번 반복한다.

김 작가는 “작품은 곧 ‘삶의 무늬’와 같다”며 “나의 작업에 ‘완성’은 따로 정해놓은 것이 없고 더 이상 마음이 가지 않으면 그때 작업을 그만둔다”고 설명했다.

이어 “헬렌 파시지안과 나는 빛을 주요 관심사로 다루지만, 빛 자체를 그리거나 조각하는 데 그치지 않고 이를 담아내고 발산하는 구조를 구현해낸다는 공통점이 있다”며 “우리 모두 물감 등의 기존 재료만으로는 빛을 표현하는 데 한계가 있다는 것을 일찍이 간파했고, 빛의 본질을 포착하는 과정에 더욱 깊이 몰두했다”고 덧붙였다.

파시지안의 대표작인 ‘구’(Spheres) 연작은 1층에 전시돼 있다. 구형 조각에 빛이 스며들면 빛과 반사면, 내부에 주조된 형태 간 상호 작용으로 왜곡, 환영, 굴절, 프리즘이 발생한다. 조각들은 가까이 다가오는 동시에 물러나고, 나타났다 사라지는 듯 보인다. 파시지안의 작품은 로스앤젤레스 카운티 미술관, 오리건주 포틀랜드 미술관 등 전 세계 유수의 기관에 소장돼 있다.

|

![1700원 vs 5700원, 스벅도 못 피한 커피 전쟁[중국나라]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112601133t.jpg)

![‘위증을 교사했는데 교사범은 아니다'…왜?[이슈포커스]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112601162t.jpg)

![이동휘·정호연, 공개 열애 9년 만 결별[공식]](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600068t.jpg)