|

[이데일리 오현주 문화전문기자] “왜 진작 말씀하지 않으셨어요?” 팀원인 직원이 팀장인 내 앞에서 눈물을 뚝뚝 떨구며 이렇게 읊조린다. 나를 원망하는 거다. 내가 누군데. 한때 끔찍한 팀장 밑에서 일한 적 있는 사람이다. 그 팀장은 직원을 모욕하는 게 최고의 동기부여라고 믿었더랬다. 나에겐 ‘새대가리’라고도 했다. 그래서 결심했다. “저 인간처럼은 되지 말아야지.” 물론 그 팀장이 저지른 잘못을 반복하진 않았다. 뭐 어려운 일도 아니었다. 스트레스 없는 즐거운 업무환경만 만들면 되는 거 아닌가. 우선 직원들을 향한 쓴소리를 없앴다. 일처리를 못할 때 내리꽂는 피드백 말이다. ‘칭찬할 게 없으면 입을 다물어라’란 옛말도 있지 않나. 대화도 멀리했다. 업무성과가 떨어지면 화는 나게 돼 있고, 업무보다 사람이 싫어지니 차분하게 말을 섞을 수가 없었던 거다.

날 원망하던 그 직원은 그즈음 입사했다. 끝내주는 스펙에다가 친절하고 재미있고, 정말 나무랄 데가 없었는데, 딱 거기까지였다. 업무능력이 꽝이었던 거다. 그럼에도 난 미동도 하지 않았다. 10개월을 방관하며 그가 망가지고, 팀이 부서지는 걸 지켜봤다. 그러다가 더는 미룰 수 없단 결론을 내렸다. 그 직원에게 청천벽력 같은 해고통보를 던졌고, 눈에서 눈물까지 뽑아냈다. 아, 진짜 최악이 아닌가. 어느샌가 난 또 다른 끔찍한 팀장이 돼 있었던 거다. 잘못은 내가 했는데 대가는 그가 치렀으니.

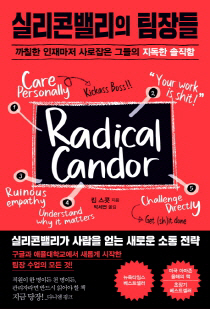

일단 여기까지. 출발부터 단순치 않은 이 스토리는 저자의 경험이다. 이후 얘기는 잠시 뒤에 듣기로 하자. 지금까진 그저 빙산의 꼭짓점처럼 보이니까. 아마 본격적으로 실리콘밸리에 진출한 다음 장면이 이어질 테다. 맞다. 책제목이 준 힌트처럼 저자는 구글에서 8년 동안 700명을 관리해봤단다. 그러곤 스티브 잡스가 세웠다는 애플대학교로 건너가 관리자 교육과정 개발에 참여했다. 팀장으로서 실패한 기간을 포함해 25년간 절치부심한 이 독특한 이력이 실리콘밸리에도 여전한 숙제인 ‘상사-부하 관계’를 들여다보게 하고, 실리콘밸리에도 예외 없이 부는 바람인 새로운 소통방식까지 정리해보자고 했다는 거다.

하나만 먼저 짚자. 굳이 실리콘밸리여야 한 이유. 상사와 부하의 관계를 탐험하기에 이만큼 이상적인 곳이 없어서란다. 인재 확보를 위한 치열한 전쟁이 매일 벌어지고 있으니. 자신의 잠재력이 소모되는 꼴을 못 보는 인재들은 언제든 떠날 채비가 돼 있다. 상사가 싫다? 그냥 그만두면 된다. 불러주는 데는 많으니까. 실리콘밸리의 전쟁터는 이 같은 현실적인 압박이 만든다고 했다. 상사와 부하의 관계를 짜기에 이보다 최악의 조건은 없는 거다. 책은 그 사정을 뚫고 저자가 내놓은 ‘상사-부하 관계’에 대한 나름의 해답이다.

|

그렇다면 실리콘밸리의 팀장들은 어떻게 다른 건가. 이 얘기를 들으려면 저자의 후반스토리로 넘어가야 한다. 첫 조직을 망친 저자는 결국 회사를 정리하고 구글에 입사했더란다. 그런데 2년 먼저 입사한 셰릴 샌드버그(지금은 페이스북 최고운영책임자)를 팀장으로 두고 겪은 구글은 충격 그 자체였다고 했다. ‘미친 난장판’ 같았으니. 아이템회의 때 고성이 오가는 것은 물론이고 공동설립자에게도 ‘버럭’ 할 정도로 서로 자극하기에 혈안이 돼 있는 듯 보였단다. 말이 좋아 피드백이지 마치 공개재판을 하듯 상대의 실수를 놓고 토론까지 벌였다니. 그런데 묘하더라고 했다. ‘좋은’ ‘나쁜’ ‘공손한’ ‘무례한’ 따위로 설명할 수 없는 생산성이 느껴졌다는 거다. 그렇게 8년. 구글에서 그 ‘험한’ 시간을 보내고 저자는 진짜 팀장이 되는 법을 깨달은 듯한 자신감이 생겼다고 했다.

그런데 끝이 아니었다. 구글을 나와 애플대로 옮겨가면서 또 한 차례의 궤도수정을 거치게 됐는데. ‘애플 경영법’이란 강의진행을 맡게 된 일이 계기였다. 팀 구축에 적극 활용했던 방식에 중대결함이 있다는 걸 알게 된 거다. 거기서 만난 애플의 한 리더가 전한 얘기를 들은 뒤였다. “자기 일에 최고 역량을 갖췄지만 팀장은 되고 싶지 않은 유형이 있다.” 딱 잡스 같은 스타일, 그거였다. 이른바 ‘슈퍼스타’라 불리는 그들은 1년 동안 같은 자리에 있으면 미쳐버리는 제3의 유형이었던 거다. 애플은 구글과는 또 다른 조직이었다.

실리콘밸리를 대표하는 두 기업의 특징을 요약하니 이렇더란다. 신입사원에게도 의사결정권을 부여하는 상향분출형 구글, 우리가 지시내릴 사람이 아니라 우리에게 지시를 내릴 사람을 원한다는 조직파괴형 애플.

△쓴소리, 신뢰가 깔려야 통한다

책은 단순히 ‘좋은 상사 만들기’ 프로젝트가 아니다. ‘관계’에 대한 편견을 바로잡자는 의도다. “관계는 확장하지 않아도 문화는 확장한다”는 논지가 그거다. 구글이든 애플이든 훌륭한 상사를 만드는 핵심은 ‘좋은 관계’가 시작이기 때문이란다. 저자는 그 고리를 ‘철저한 솔직함’(Radical Candor)으로 풀어낸다. 책의 원제이기도 한 이 개념을 풀어보자면 ‘개인적 관심’과 ‘직접적 대립’의 끈적한 균형쯤 된다. 개인적 관심은 없는데 직접적 대립만 있다면 ‘불쾌한 공격’이 될 거고, 개인적 관심은 있는데 직접적 대립이 없다면 ‘파괴적 공감’이 될 거라고 했다. 둘 다 없을 땐 그냥 끝이다. ‘고의적인 거짓’만 남발할 뿐이라니.

이 함수를 요약하면 이거다. 상사는 부하에게 관심을 드러내면서도 미움받을 용기는 가져야 한다는 뜻이고, 솔직하게 쌍방이 지적질하는 경지에까지 올라야 한다는 뜻이다. 그렇다고 무턱대고 덤비고 보란 소린 아니다. 잡스가 그랬다고 하지 않나. “직원의 역량을 의심하지 않는 방식으로 피드백하는 게 중요한데, 대단히 어렵다.” 정말 그게 어려웠는지 잡스는 “네가 한 일은 엉망이야!”란 비난을 즐겨 날렸단다. 아무리 의미부여를 해도 격려와는 거리가 먼 발언이 아닌가. 이 지점에서 저자는 중요한 함의 하나를 끌어낸다. ‘신뢰’다. 서로 물어뜯듯 치고받아도 별 탈이 없으려면 신뢰가 버티고 있어야 한다는 거다. 적어도 ‘네가 엉망’이란 발언은 하지 말아야 한다는 말이다.

마땅히 저자가 밟아온 과정이 모범답안은 아니다. 시스템 차이란 것도 있고 문화 차이란 것도 있으니까. 게다가 세상 어느 조직에도 통하는 ‘완벽한 팀장은 없다’지 않나. 그러니 여전히 틈도 많고 손도 많이 가는 상사끼리 자기반성이라도 해보자는 거다.

![이륙 직전 기내 ‘아수라장'…혀 말린 발작 승객 구한 간호사[따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021301816t.jpg)

![야산서 발견된 백골 소년…범인은 동료 ‘가출팸'이었다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021400001t.jpg)