|

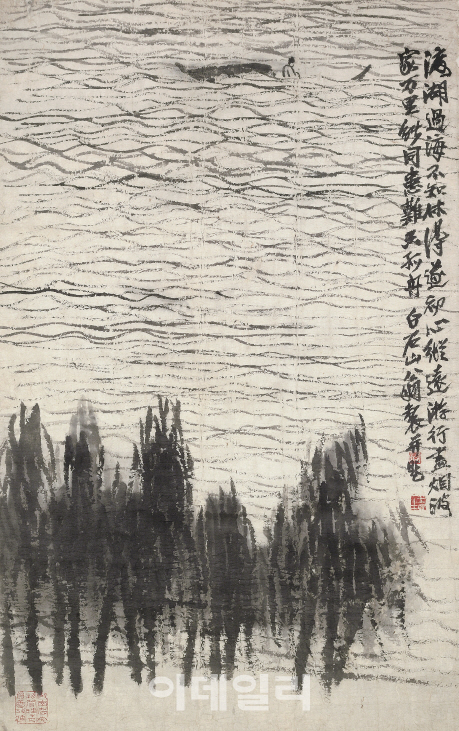

[이데일리 오현주 선임기자] “쉼 없이 호수 건너고 바다를 건너/ 원하던 걸 이루며 맘껏 돌아다녔네/ 고향부터 만리 길 걸을 때까지/ 고난을 함께한 것은 배 한 척뿐이라네.”

‘고주도해’(孤舟渡海·1910년대). 세상이 싫어 혹은 세상에 버림받아 자연을 떠돈 옛 문인화가의 이야기야 새로울 게 없다. 그런데 이 그림, 녹록지 않다. 일렁이는 물결, 그 속에 푹 빠질 듯한 작은 배 한 척, 물가에 축축 늘어뜨린 버드나무. 이미 100여년 전에 완성한 보기 드문 수묵화다. 과감하고 현대적인, 무심한 듯 세심한.

‘삼백석부옹을 그리다’란 낙관을 단 ‘인물’(人物·1930년대)은 또 어떤가. 거친 묵으로 윤곽을 잡고 붉은색 하나로 강점을 준 세 인물의 뒷모습. 집 나선 어른과 두 아이가 주인공이련만 멀찍이 한 쌍의 닭이나 주인가족을 눈으로만 좇는 개에까지 할애한 구성은 “남다르다”로는 부족하다. 구도파괴, 원근파괴. 어느 하나도 놓치지 않으려 한 건가, 다 놓아버린 건가.

20세기 중국화단 최고의 거장으로 평가받는 치바이스(齊白石·1864∼1957)가 한국에 화폭을 풀었다. 서울 서초구 서초동 예술의전당 서예박물관 2층 전관을 털어 ‘치바이스: 목장에서 거장까지’란 타이틀로 140여점을 펼쳤다. 중국 후난성박물관이 소장한 그림·글씨 50여점, 치바이스기념관이 내놓은 유품·자료가 80여점, 국내서 소장한 글씨 3점도 나섰다. 여기에 치바이스를 오마주한 한·중 작가의 작품 43점은 덤이다. 한·중·일 화단의 ‘큰 스승’으로 존경받는다지만 한국에서 치바이스를 이처럼 조명한 건 처음이다.

|

△새우·개구리…문인화 틀 벗어난 소재

치바이스의 특징을 한마디로 요약하면 지극히 인간적인 시선으로 바라본 ‘생명력’과 ‘현장감’이 꼽힌다. 그의 붓이 스치면 만물은 마치 애니메이션 효과처럼 되살아난다. 다양한 소재도 한몫했다. 새우·개구리·배추·게·병아리·호박·나팔꽃 등. 대부분 문인화가가 매란국죽에 매달리고 신선이 장악한 산수를 고고하게 그려냈던 것과는 확연히 달랐던 거다. 그의 표현 그대로 “온통 채소냄새”뿐인데 품격이 있었다. 시대를 앞선 현실주의 혹은 추상성을 기가 막히게 박아낸 덕이다.

결정적으론 농민화가로 시작해 중국인민예술가의 반열에 오른 이력이 스토리텔링으로 작용했다. 치바이스는 중국 후난성의 ‘찢어지게 가난한’ 집안 출신이다. 생계를 위해 목공일을 하다가 목장·조장·화공을 생업으로 삼았다. 결국 시와 그림, 전각으로 생애를 다 보냈다. 그리기도 원체 많이 했다. 세상을 뜨기 3개월 전까지도 붓을 놓지 않았다는 그가 남긴 작품 수는 수만점이다.

|

동양권에 머물던 치바이스란 이름이 세계에 뜬 건 2011년 중국서 연 ‘춘계경매회’ 직후. ‘송백고립도·전서사언련’이란 그의 작품이 714억 5000여만원에 낙찰되면서다. 그해 피카소·클림트 등을 제친 최고가였다. 덕분에 이번 전시작의 보험가액도 만만치 않다. 1500억원 쯤 된다는 수치는 좋은 홍보거리가 돼줬다.

△작품감상 방해하는 1500억원 보험가액

그래서인가. 전시는 714억원 낙찰작가를 과하게 배려한 듯하다. 유리판으로 꽁꽁 싸매놓은 작품은 감상을 방해하기 일쑤. 작품 유치가 목적인지 전시가 목적인지 헷갈릴 정도다. 일대기를 한눈에 살필 수 없는 배치도 아쉬운 부분. 대표작이 듬성듬성 빠진, 맛보기식 편성을 감추려 했던가. 중국 최고의 대가란 이의 작품을 결국 보험가액으로만 평가하려 한 건 아닌지 의심스럽게 한다.

치바이스에 오마주하는 형식으로 전시 후반에 묶어둔 한·중 작가의 작품도 심하게 겉돈다. 물론 중국 주소이·우일부·호육개 등의 글씨를 비롯해 한국화의 절정에 닿은 사석원의 그림, 최정화의 설치작품 등은 나무랄 데가 없다. 하지만 43점 대작으로 거대하게 구성한 오마주는 지나치게 과하고 화려하다. 온전히 치바이스에게 몰입할 기회를 박탈당한 배신감이랄까. 치바이스 편에 걸 작품 수가 모자랐던 건 아닌가 싶을 정도라면.

△뒷목 서늘하게 만드는 수묵 선

애써 전시 후반을 잊을 수 있다면 ‘치바이스는 옳았다’. 사진처럼 그리는 걸 용납하지 않았다는 과감한 수묵의 선은 뒷목을 자주 서늘하게 만든다. “사생할 때 똑같이 그리기에는 게을러서, 늙어 죽을 때까지 명성은 추구하지 않으련다” 혹은 “산수를 그릴 때 선인의 틀에서 벗어나려 끊임없이 새롭게 구상했다”는 그의 회고는 빈말이 아니었다. 쉰 살이 넘어선 고민하기도 싫어 산수화를 접게 되더라고도 하지 않았나.

|

인물이 됐든 정물이 됐든 치바이스가 추구한 조형언어의 힘은 ‘생략’에서 찾는다. 복잡한 대상은 지워버리고 본질만 끌어내는 식. 그럼에도 그 원칙이 균등하게 쓰인 건 아닌 듯하다. 가로 34㎝ 세로 99㎝의 족자 안에 꿈틀대는 8마리를 가둔 ‘새우’(1948)를 보자. 긴 수염이며 집게발, 촉수 하나하나를 움직이는 실체로 완성한 디테일은 여느 미감과 통찰이 아니면 도달할 수 없는 경지다.

‘낡은 봉건주의 관습에 얽매이지 않았다’ ‘정치인이나 관리를 비판하는 입장에 섰다’ 등 후대의 평가는 그저 듣기 좋은 소리가 아니었을까. 그나마 말년에는 극진한 대접을 받았다지만 중국근현대사에서 일개 예술가의 위치란 게 가당키나 했으려나. 아흔을 넘겨 산 그는 여든즈음에서야 “그림다운 그림을 그렸다”고 했단다. 평생의 고단한 작업을 짐작케 한 그 말이 그의 작품 앞에선 더 현실적이다. 전시는 10월 8일까지.

|

!['과대망상'이 부른 비극…어린 두 아들 목 졸라 살해한 母[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021700001t.jpg)