|

[이데일리 이후섭 기자] 인공지능(AI) 챗봇 `이루다`는 편향성, 개인정보 침해 논란으로 3주 만에 접었지만, 인간 수준의 대화가 가능함을 80만명이나 체험했다. 개발사 스캐터랩의 김종윤 대표는 개인정보보호위원회로부터 조사받으며 “100일의 기간 동안 개인정보 관련 컨설팅을 받은 것과 마찬가지”라고 표현했다. 누군가 AI 검증을 도왔다면 이루다가 지금까지 선풍적인 인기를 끄는 서비스로 자리매김할 수 있었을 것이다.

AI는 생활 깊숙이 들어와 금융생활, 채용 면접, 국방시스템 등을 좌우한다. 심지어 핵 버튼을 누르는 AI의 등장 가능성도 나오면서 AI의 `신뢰성`이 큰 화두가 됐다. 딥러닝 결과에 대한 신뢰성을 높이고, AI로 인한 사고 재발을 막기 위해 `설명 가능한` AI에 대한 요구가 커지고 있는 것이다.

다만 `설명 의무`를 법적으로 강제하는 섣부른 규제는 AI 개발 생태계를 위축시킬 수 있다는 우려 역시 크다. 전문가들은 세계 최초로 AI 법안을 제안한 유럽연합(EU)보다는 자율규제에 무게를 두는 미국의 방식이 우리나라 실정에 맞다고 한다. 새로운 산업을 `규제`에 억지로 끼워 맞추기보다 현장에서 느끼는 필요에 따라 만들어지는 민간 검증이 효과적일 수 있다는 얘기다.

◇정부, 설명 가능 AI 개발에 450억 투자…국제표준도 추진

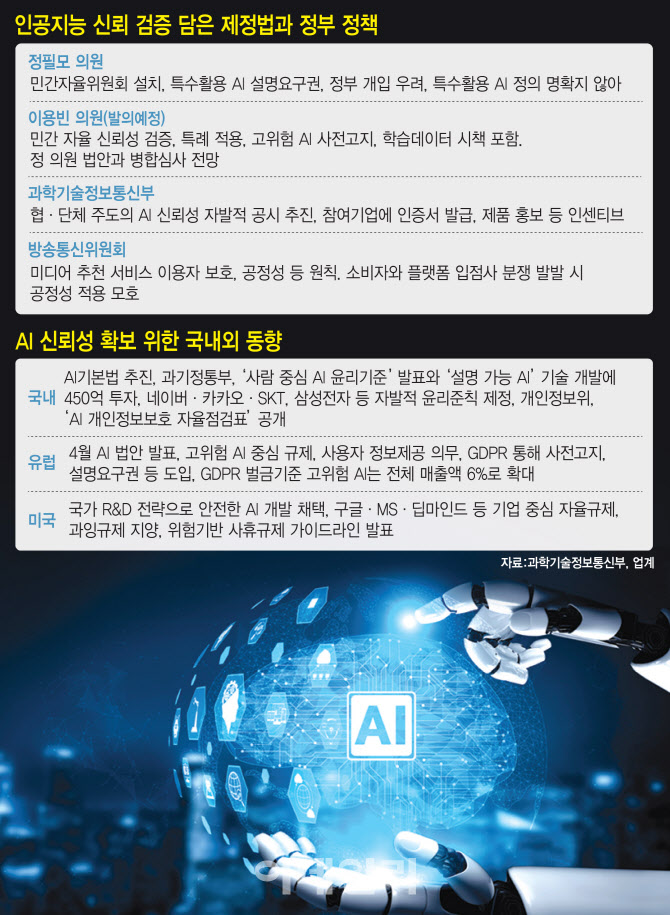

8일 업계에 따르면 국내에서도 설명 가능 AI 연구가 본격화되고 있다. 과학기술정보통신부는 지난 5월 `신뢰할 수 있는 인공지능 실현전략`을 발표하면서 내년부터 2026년까지 총 450억 원을 들여 설명 가능 AI 기술을 개발하기로 했다. 과기정통부는 한국방송통신전파연구원과 같이 카이스트(KAIST)의 지원을 받아 설명 가능한 AI에 대한 국제표준도 만들고 있다.

민간에서는 네이버, 카카오, SK텔레콤 등 대기업 위주로 치열한 초대규모 AI 개발 경쟁이 펼쳐지는데, 초대규모 AI가 어떤 원리로 이뤄지는지, 어떤 편향이 있을 수 있는지 등에 대한 연구도 함께 진행 중이다.

최재식 카이스트 교수는 “사고에 대한 책임소재를 가리기 위해서도 설명 가능한 AI 기술이 중요하다”며 “미국에서는 아무리 훌륭한 AI라 해도 설명성이 부족하면 국방시스템에 쓸 수 없도록 한다”고 강조했다.

◇법적 강제는 안돼…“개발 단계부터 사전규제는 기술발전 막아”

다만, 설명 가능성을 법적으로 강제하려는 움직임에 대해서는 우려가 크다. 정필모 더불어민주당 의원은 사전신고제, 설명요구권 도입, 민간자율인공지능윤리위원회 설치 및 인증제 등의 내용을 담은 인공지능 기본법을 추진하고 있다.

개인정보보호위원회가 추진하는 2차 개인정보보호법 개정안에도 자동회된 의사결정에 대한 설명요구권을 도입하는 내용이 담겼다.

하지만, 산업계뿐 아니라 법조계, 정부 모두 과도한 규제라는 우려를 보였다. 네이버-서울대 초대규모 AI 연구센터의 공동센터장을 맡은 전병곤 서울대 교수는 “설명할 수 없는 부분까지 설명하라고 과도한 의무를 부여하면 해당 기술이 발전하기는 쉽지 않다”며 “개발자 입장에서 어느 정도까지 설명해야 하는지 명확하지 않고, 사례도 없는 상황이라 난감한 상황이 될 수 있다”고 우려했다.

`자율` 위원회를 설치하고 정부에 인증받도록 하는 부분도 지나친 간섭이라는 지적이다. 카카오, 네이버 등 주요 IT기업을 중심으로 자발적인 자정 노력이 진행되고 있는 만큼 윤리원칙은 자율규범으로 남겨둬야 할 부분이라는 것이다.

김경만 과기정통부 인공지능기반정책과장은 “중소·벤처기업들은 자율위원회를 구성하고 자체 검증할 수 있는 능력이 부족할 수 있다. 가이드북 등으로 참조할 수 있게 도와주는 정책이 더 좋다고 생각한다”고 제안했다.

◇`규제`의 유럽이냐, `자율`의 미국이냐…“초기에는 자율이 맞아”

외국에서는 EU가 지난 4월 고위험 AI를 중심으로 공급자 의무 부과, 적합성 평가·인증 등의 규제 내용을 담은 법안을 발표했다. 전세계 매출의 4% 내에서 벌금을 부과하는 일반개인정보보호법(GDPR) 기준을 고위험 AI의 경우 6%까지 부과할 수 있게 했다.

반면 미국은 구글·MS·딥마인드 등이 AI 개발원칙을 마련하고, IBM 등은 공정성 점검도구를 개발해 공유하는 등 주요 기업을 중심으로 자율규제가 이뤄지고 있다.

지난해 과잉규제를 지양하고 위험 기반의 사후규제를 취하는 기조 하에서 투명성, 공정성 등 AI 신뢰확보 10대 원칙을 담은 규제 가이드라인을 발표하기도 했다.

국내에서도 AI 관련 각종 법안이 봇물처럼 발의되면서 유럽처럼 규제를 강화하는 움직임이 있어 우려가 제기된다. 국내 기업들이 구글, 페이스북 같은 미국 기업들과 경쟁하는 상황에서 규제 흐름은 유럽을 따라가는 것이 이치에 맞지 않다는 얘기다.

전병곤 서울대학교 교수는 “우리나라는 AI 산업이 초기 단계인 만큼 미국처럼 자율규제 방향으로 가는 게 맞다”면서 “과학기술의 발전에 따라 규제도 비슷한 속도로 가야 하는데, 기술이 따라가지 못할 정도로 규제를 미리 가하면 기술이 발전할 수 없다”고 강조했다.

AI 기술이 어느 정도 올라오고 나서 법적인 규제로 가야 하는데, 처음부터 법적인 규제로 막아버리면 생태계 자체를 위축시킨다는 것이다.

익명을 요구한 AI 스타트업 대표도 “검증 체계를 위한 논의를 시작하는 것은 필요하지만, 지금부터 문제가 될 수 있으니 아예 못하게 하는 분위기를 만드는 것은 더 위험하다”며 “자율주행 등 아직 시장이 초기인 AI 기술들의 상용화가 더 늦춰질 수 있다”고 걱정했다.

![심야 아파트 침입해 잠든 커플에 과도 휘두른 이유[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800001t.jpg)