|

행정안전부가 올 하반기부터 금고 은행 선정 때 공개입찰을 의무화하면서 판돈은 계속 커지고 있다. 불투명한 수의계약을 없애고 진입 장벽을 낮추자는 차원이지만, 정책 효과는 엉뚱한 곳으로 튀는 모습이다. 금융회사 안정성을 따지는 평가기준이 있지만, 은행들의 능력은 대동소이해 결국 판돈에 따라 결정되는 셈이다. 일부 지자체는 복수금고 체제까지 도입해 돈벌이에 나서고 있다.

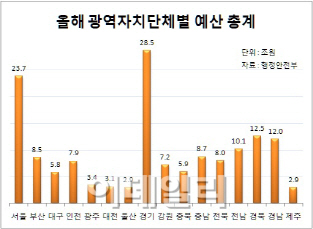

내년 서울시 금고 은행 선정은 빅 매치다. 100년간 우리은행이 금고 은행을 맡아온 서울시는 예산규모가 24조 원에 달하고, 상징성도 크다. 서울시는 공개입찰 전환과 함께 금고 은행을 복수로 선정할 방침이어서, 전체 입찰금액이 기존 1500억 원대를 훨씬 웃돌 전망이다.

자리 바뀜이 늘면서 경쟁도 과열로 치닫고 있다. 은행들은 예산을 관리해주면서 안정적인 수익과 마케팅 효과를 노린다는 명분을 내세우지만, 일부 알짜 기관을 빼면 제대로 수지를 맞추기 어려운 현실이어서 일단 잡고 보자는 관행이 여전하다.

출연금의 명분이나 성격, 용도 등이 투명하지 않은 것도 또 다른 문제다. 지역주민 사업에 쓴다지만 일부 지자체는 이 수입을 아예 세입에 포함하지 않고 마음대로 쓰다가 국민권익위원회로부터 지적을 받았다. 눈먼 쌈짓돈을 챙길 수 있는 돈벌이 수단으로 전락했다는 방증이다.

국민권익위 관계자는 “출연금은 사실상 합법적 리베이트로 볼 수 있지만, 지자체의 재정상황과 과거 관행 등으로 한번에 없애기는 어려워 일단 투명성을 높이는 조치를 하고 있다”고 말했다.

▶ 관련기사 ◀

☞[빗장 풀린 시도금고]②은행권 춘추전국시대

☞[빗장 풀린 시도금고]③총성없는 전쟁…목매는 이유는?

☞[빗장 풀린 시도금고]④지자체 횡포도 갈수록 심화

!['저속노화' 정희원과 맞고소전 여성…스토킹 등 혐의 檢송치[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021901212t.jpg)