|

◇“누진제 완화해도 전력대란 없었다”

첫 번째 쟁점은 저소득층 배려 여부다. 한전은 전기를 많이 쓰는 고소득자로부터 전기를 적게 쓰는 저소득자로 “재화의 적절한 배분”을 통해 “저소득층 배려”가 이뤄진다는 입장이다. 한전은 소장에서 “전기를 상대적으로 많이 사용한 주택용 전기 사용자로부터 징수한 전기요금으로 전기를 상대적으로 적게 사용한 주택용 전기 사용자에게 되돌려주는 의미”라고 설명했다.

하지만 실상은 달랐다. ‘전기를 적게 쓰는 가구=저소득층’ 전제가 맞지 않기 때문이다. 국회예산정책처가 통계청 가계동향 조사를 토대로 작성한 ‘공공기관 요금체계 평가’(전수연·2016) 보고서에 따르면, 4인 가구 기준으로 소득 1분위(소득하위 20%) 월평균 전기요금(5만4339원)이 2분위(하위 21~40%, 4만5804원), 3분위(상위 41~60%, 4만6592원) 요금보다 오히려 높았다. 상당수 저소득층 가구가 겨울철 난방을 전기에 의존하고 있기 때문이다.

소득 대비 월평균 전기요금 비중을 봐도 1분위는 4.01(1인 가구)~15.73%(5인 이상)이었다. 반면 5분위(상위 20%)는 0.74~1.12%에 그쳤다. 소득이 낮을수록, 가구원수가 늘수록 전기요금 부담이 큰 셈이다.

이에 대해 전수연 공공기관평가과 사업평가관은 “에너지복지 측면에서 누진제의 효과에 한계가 있다”고 지적했다. 소비자 측 변호인 곽상언 변호사(법무법인 인강)도 “누진제가 저소득층을 보호하는 게 아니라 가난한 사람의 호주머니를 털고 있었다”고 지적했다. 누진제는 소득분배 양극화를 해소하겠다는 문재인정부의 경제정책 기조와도 맞지 않는 셈이다.

둘째 전기수요의 조절 여부다. 한전은 “누진제는 1974년부터 시행됐다”며 “전기요금을 차별화함으로써 전력 수요를 적절히 조절”하는 취지라고 밝혔다. 누진제는 당시 박정희 대통령 때 1차 석유파동으로 국제유가가 뛰고 발전원가가 오르자 전기 과소비를 억제하는 목적으로 도입됐다. 전기수요가 급증해 블랙아웃(대규모 정전) 우려도 감안했다.

산업통상자원부도 2016년 8월9일 브리핑을 통해 “전력 대란 위기가 현존하는 상황에서 누진제를 완화해 전기를 더 쓰게 하는 구조로 갈 수는 없다”며 누진제 완화에 반대했다. 이후 반발이 커지자 같은 해 12월 한전과 산업부는 6단계-11.7배 누진제를 3단계-3배 누진제로 바꿨다.

하지만 전력대란은 없었다. 한전에 따르면 지난해 주택용 전기 판매량의 증가율은 0.7%에 그쳤다. 이는 교육용(2.6%), 일반용(2.5%)보다 낮은 수준이자, 2014년(-2.1%) 이후 3년 만에 최저치였다. 곽 변호사는 “전체 전기소비 패턴과 산업용 소비 패턴이 유사하다”며 “수요 조절을 하려면 산업용을 개편해야 한다”고 지적했다. 그러나 산업부는 원가 이하인 산업용 경부하요금(23시~9시 요금))의 연내 개편은 없다고 선을 그었다.

◇법원 “누진제 부당..합리적 근거 찾기 어려워”

이같이 근거가 희박해 누진제에는 이미 위법 판결이 내려진 상태다. 인천지법 민사16부(부장판사 홍기찬)는 작년 6월7일 “사용자들에게 부당하게 불이익을 줬다”며 “주택용에만 누진제를 도입해 전기 사용을 억제할 필요성이 있다고 인정할 만한 합리적인 근거를 찾기 어렵다”고 밝혔다. 누진제가 약관규제법(6조)을 위반했다는 입장을 밝힌 것이다.

이에 한전은 항소했다. 한전은 지난 27일 “누진제는 해외에서도 주택용에는 보편적으로 도입하고 있는 제도”라며 “하루에 10시간씩 에어컨을 사용한다면 17만7000원을 추가 냉방요금으로 부담”하면 된다고 밝혔다. 백운규 산업부 장관은 지난 25일 기자간담회에서 누진제 완화 여부에 대해 “한전 경영상태를 면밀히 살펴본 후에 고민을 하도록 하겠다”며 말을 아꼈다.

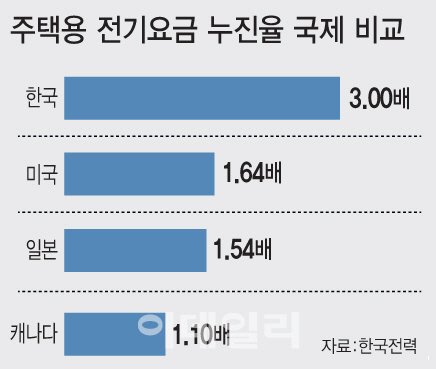

곽 변호사는 “밥을 한 끼 먹었는데 세 끼 이상의 비용을 내라는 게 44년간 지속된 전기요금 누진제의 본질”이라며 “완화했다고 해서 누진제의 부당성이 사라지는 게 아니다”고 반박했다. 우리나라의 누진율(3배)은 미국(1.64배), 일본(1.54배)보다 높다. 한전 누진제 재판은 오는 9월 선고된다.

|

|

|

|