△개관 10주년 서울미술관 설립자 안병광 유니온그룹 회장

직접 꼽아본 '가장 아끼는' 소장품 5

영업맨 월급 털어 산 첫작품 '도석화'

10년 만에 전시 약속지킨 '푸른 나선'

| | 서울미술관 설립자 안병광 유니온그룹 회장이 개관 10주년 기념전 ‘두려움일까 사랑일까’ 전에 건 이중섭의 ‘황소’(1953)를 바라보고 있다. ‘미술품 수집가 안병광’을 만들어낸 바로 그 작품이다(사진=이영훈 기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 이젠 ‘안병광컬렉션’이라 해도 될 듯하다. 서울 종로구 부암동에 서울미술관을 세우고 운영해온 안병광(68) 유니온그룹 회장의 소장품이라면 말이다. 홀린 듯 7000원짜리 사진복제품 ‘황소’를 샀던 그날 이후 미술품 수집인생 40년. 한국근현대작가를 중심으로 굵직한 500여점을 하나씩 어렵게 품에 안았다. 모두가 주옥같지만 그중 안 회장 스스로가 “유독 아낀다”고 했던 다섯 점을 꼽아봤다.

△

이남호(1908∼2001)의 ‘도석화’=“시간이 곧 돈이던 영업사원 시절, 월급을 털어 어렵게 산 첫 그림이다.” 한 달에 23만 7000원을 받던 1983년, 그중 20만원을 덥석 떼어내 샀단다. 마음을 흔드는 그림 한 점을 가지려 한 달 급여를 몽땅 내놓는 일이 어떤 투자와 금전적 이득에 뒤지지 않는다는 것을 배웠다고 했다. 인생에서 시간을 어떻게 써야 하는지 알려줬다는 소장품 1호다. 연도미상, 한지에 수묵, 124×32㎝.

| | 이남호의 ‘도석화’(연도미상), 한지에 수묵, 124×32㎝(사진=서울미술관) |

|

△

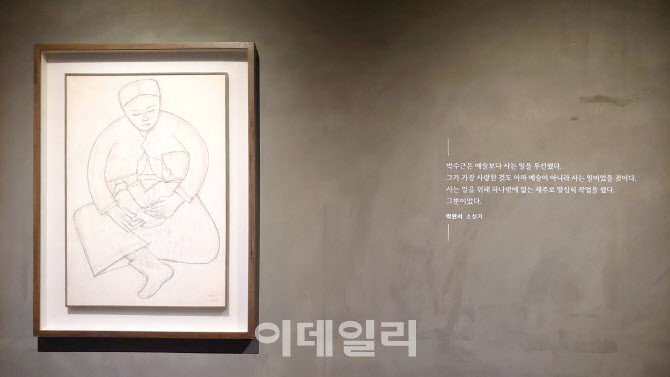

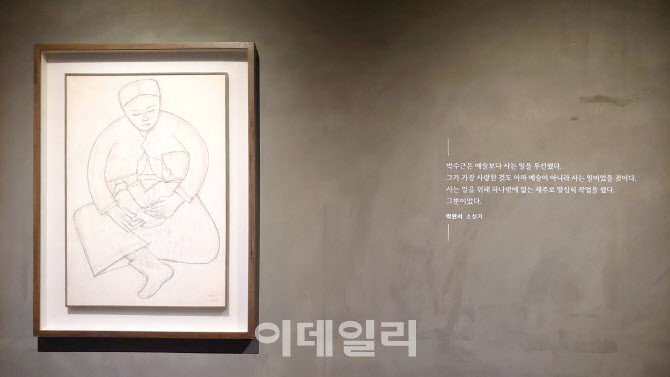

박수근(1914∼1965)의 ‘젖 먹이는 아내(모자)’=“2002년 갤러리현대가 열었던 ‘한국의 화가 박수근’ 전에 걸린 이 작품을 보는 순간 돌아가신 어머니를 만난 듯했다.” 주름진 일생을 일구며 사셨던 그 어머니가 눈앞에 아른거려 그냥 지나칠 수 없었단다. 작품은 그 자리에서 바로 구입했다. 어머니를 향한 깊은 그리움에 대한 위로는 덤이었다. 1958년작, 종이에 연필, 73×51㎝.

| | 서울 종로구 부암동 서울미술관 개관 10주년 기념전 ‘두려움일까 사랑일까’ 전에 걸린 박수근의 ‘젖 먹이는 아내(모자)’(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△

김기창(1913~2001)의 ‘예수의 생애’=“1998년 외환위기 시절 이전 소장가가 경제적 어려움을 겪으며 내놓은 30점 전작을 빌딩 두 채 값을 치르고 데려왔다.” 지금도 예수하면 자동적으로 ‘금발의 서양인’을 그릴 정도인데, 70년 전 갓 쓰고 한복 입은 예수를 그려내다니. 그것도 일제강점기·한국전쟁을 겪으며 우리 민족의 비극이 예수의 고난인 듯해서 완성한 한국적 성화라니. 그저 동양화라는 장르에 갇혀 대접받지 못하고 있는 현실이 섭섭하다고 했다. 1953년작, 비단에 채색, 63×76㎝(30점 각각).

| | 서울 종로구 부암동 서울미술관 개관 10주년 기념전 ‘두려움일까 사랑일까’ 전에 걸린 김기창의 ‘예수의 생애’ 중 ‘수태고지’(1952∼1953)와 ‘아기예수의 탄생’(1953)(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△

한묵(1914∼2016)의 ‘푸른 나선’=“102세로 타계하기 몇 해 전인 2012년, 서울미술관 개관전에 건 ‘무제’를 보러 선생이 프랑스에서 날아오셨을 때다.” 그날 자신의 작품 앞에 서서 ‘그리운 금강산’을 부르던 작가가 간곡히 했던 말이 있단다. “내 대표작 ‘푸른 나선’을 서울미술관에 꼭 한 번 전시해줬으면 좋겠다”고. 그때의 약속을 10년 만에 지켰단다. 소장품 자격으로 ‘개관 10주년 전’에 걸렸다. 1975년작, 캔버스에 아크릴, 198×153㎝.

| | 서울 종로구 부암동 서울미술관 개관 10주년 기념전 ‘두려움일까 사랑일까’ 전에 걸린 한묵의 ‘푸른 나선’(왼쪽). 그 옆으로 ‘황색의 핵’(1986)과 ‘원색의 비상’(1986)이 걸렸다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△

이중섭(1916∼1956)의 ‘황소’=“1983년 9월 태풍 포레스트가 몰려왔던 날, 비를 피해 찾아든 액자집 처마 밑에서 처음 봤다.” 역사는 그렇게 시작됐다. 사진복제품을 계속 보고 있자니 원화가 처음으로 갖고 싶어지더라고 했다. 어차피 월급쟁이론 감당할 수도 없을 터라 포기하고 살던 중에 ‘황소’가 미술시장에 뛰어들었다. 큰 기와집 한 채 값이던 몸값이 빌딩 한 채 값이 되어서. 2010년, 결국 당시 가장 아끼던 소장품인 이중섭의 ‘길 떠나는 가족’(1954)을 되팔고 나머지 금액을 지불하는 방식으로 거래를 하곤 끌어안았다. 1953년경, 종이에 에나멜·유채, 35.5×52㎝.

| | 이중섭 ‘황소’(1953), 종이에 에나멜·유채, 35.5×52㎝(사진=서울미술관) |

|