|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 서울 한낮 기온이 34도를 찍던 날. 뜨겁게 이글거리는 ‘찐더위’에 서울 종로구 평창동 오르막길을 탈 땐 기대한 게 있었다. 그 태양만큼이나 작렬하는 맨드라미, 핏빛 선홍색으로 질퍽하게 시간을 품어냈던 그 맨드라미를 떠올렸던 거다. 손끝을 부르는 닭볏 주름 대신 꽃등에 난자한 나이프자국이, 위로는커녕 마음을 되레 할퀴어내던 그 맨드라미 그림이 눈앞에 선해서다. 때가 되면 앓아야 하는 계절병처럼, 그랬다.

그런데 그새 무슨 일이 있었던 건가. 맨드라미가 없다. ‘맨드라미 작가’라 불려 온 그이의 전시에 맨드라미가 사라져버린 거다. 바쁘게 이리저리 시선을 돌리고 있는 사이, ‘상황의 심각성’을 전혀 눈치채지 못한 그이가 곁에 다가와 유쾌한 목소리를 울린다. “늘 있었으니 한 번은 없는 것도 괜찮지 않을까 했습니다. 오히려 ‘김지원이 다양하게 노력하는구나’ 보여줄 수 있을 것 같아서.”

작가 김지원(60·한국예술종합학교 미술원 조형예술과 교수). 그래 맞다. 원래 ‘다양했던’ 작가다. 아무리 가슴을 후벼 파던 ‘날 선 붉은’이었다 해도 우리는 그 다양성 중 그저 기억하고 싶었던 것만 기억했을 뿐이다. 2002년부터 20년 가까이 생동하는 여름 맨드라미를 화폭에 키워내면서도 작업실을 떠도는 ‘캔버스비행’(2014년부터)을 시작했고, 스러져가는 겨울 맨드라미의 앙상함을 더듬어내면서도 세상에 스밀 수밖에 없는 ‘풍경’(2002년부터)을 좇았다. 그뿐인가. 군대에도 갔다. ‘항공모함’ ‘벙커’ ‘활주로’ 등을 쉼 없이 타고 오르다 또 미끄러지며 내 자취를 남겼더랬다. 그렇다면 평창동 누크갤러리 개인전에 건, 그이가 말하는 다양성에는 또 무엇이 담겨 있는 건가. 답은 전시명 ‘거기재(居基齋), 내가 거기 있었다’에 숨겨뒀다.

|

◇‘거기재, 너는 거기 있거라’ 아버지의 당부인 듯

“조선 후기 화가 중에 최북이 있었다. 일본통신사로도 활약했던 사람인데, 호가 6개쯤 됐고 그중에 ‘거기재’가 있었다. ‘내가 거기 있다, 산다’를 호로 삼았을 정도니 얼마나 자존감이 높은 사람이었겠나.”

좋게 말하면 개성이 있고 나쁘게 말하면 괴팍했던, 중인 출신 화가 최북(1712∼1786?)은 스스로 자신의 눈을 찌르는 사건을 만들어 ‘조선의 반 고흐’로도 일컬어지던 인물. 작가의 경기 포천 작업실에는 그 최북의 호 ‘거기재’(居基齋)가 적힌 ‘현판 아닌 현판’이 걸려 있었나 보다.

“지난해 작업실을 찾은 아버지에게 불현듯 글씨를 한 점 부탁했다. ‘거기재’를 옮겨 써달라고. 노쇠하신 아버지가 떨리는 붓질로 그걸 그대로 써주셨고, 그 글씨가 이젠 작업실에 걸려 있다.”

|

아버지는 이후 거동을 못하실 만큼 상태가 안 좋아지셨단다. 그래서 아들에겐 더 각별했을 거다. 그 ‘거기재’가 “너는 거기 있거라”는 당부처럼 들리고 보이지 않았겠나. 결국 작가는 그날 이후 쌓은 ‘거기’의 흔적을 이번 개인전에 옮겨낸 셈이다. 맨드라미보다 진한 상흔이 골라졌을 테고, ‘맨드라미 작가의 외도’라 해도 될 다양성이 실려나왔던 거다. 타이틀조차 제대로 없는 ‘인물화’(1994·2017·2020) 15점, ‘정물화’(2020) 7점, ‘풍경화’(2018·2020·2021) 12점과 드로잉 2점 등 36점을 걸었다.

“놀이터가 여러 군데 있는 거다. ‘맨드라미’를 의도적으로 피한 것도 아니고, 그리지 않고 있는 것도 아니다.” 이번 전시에선 그 놀이터 중 유독 아픈 손가락을 빼냈다고 할까.

|

◇27년 만에 나온 오이팩 자화상 등…다양성을 품다

그렇다고 우울한 낯빛만은 아니다. 전시작은 작품의 다양성만큼 작가의 다양성을 품고 있다. 그중 유쾌한 단면이 ‘인물화’(2020) 연작이다. 그것도 보통 인물화가 아니라 ‘오이팩을 하고 있는 인물’들. 100호(162×130㎝) 캔버스에 연거푸 꺼내놓은 그들은 “세상의 열기를 식히러 온” 메신저쯤 된다. “오이마시지라는 게 그렇지 않은가. 햇볕을 과하게 쐬거나 심리적으로 열이 나고 울화가 치밀 때 하는 행위다. 눈이 많은 사람? 그건 세상을 좀더 잘 들여다보겠다는 인물의 의지가 담긴 거고.”

굳이 발단을 찾자면 27년 전 자화상으로 그린 5호 남짓(30×25㎝)한 ‘인물화’(1994)였단다. 역시 오이팩을 뒤집어쓴 한 남자가 눈만 빠끔하다. “사실 잊고 있던 작품이다. 어떻게든 근작의 ‘오이팩 인물’과 연결은 됐겠지만 반복은 아니다. 작품을 하다가 생각이 나서 이번 전시작에 포함했다. 시간여행을 나와서 나를 만난 거다.” 그렇게 2021년, 온통 상실뿐인 세상에 “우화 같은 무망한 얼굴그림이 나오게 됐다”는 거다. 결국 작가는 과거의 한토막이 현재의 전부를 맞춘 조각이더란 걸 에둘러 보여준 셈이다. 어느 하나 허투루 피고 지는 맨드라미가 없었듯이.

|

‘특별한 연결’을 그냥 내던지지 않는, 유독 도드라진 작가의 장기는 다른 데서도 발견된다. 성북동·삼청동 인근을 걸으며 “장난감처럼 흐르는 작은 계곡”을 그렸다는 ‘풍경화’ 연작도 그렇다. “차마 산책이란 말은 못하겠고, 안팎으로 심란한 마음을 다잡느라 쏘다니면서 본 풍경이 뭐 얼마나 기억에 남았겠는가. 그런데 화가란 게 참 특이하다. 한 번 봤던 그것은 어떻게 해서든 작업에 나오더라.”

◇과거의 한토막, 현재의 전부를 맞춘 조각

사정을 모르는 누군가는 당황스럽기도 할, 해골을 소재로 삼은 ‘정물화’도 사정은 다르지 않다. 작업실에 몇 년은 함께 지낸 장난감 해골모형이 어느 날 눈에 들어왔고, 그렇게 화면 정중앙에 떡하니 박히게 됐다는 건데. “결국 어느 순간 내가 해놓고, 그게 맞네, 덩어리가 생기네, 했던 그것을 그리고 있더라. 누굴 위로한다기보다 내게 위안이 됐던 그것을 말이다.”

|

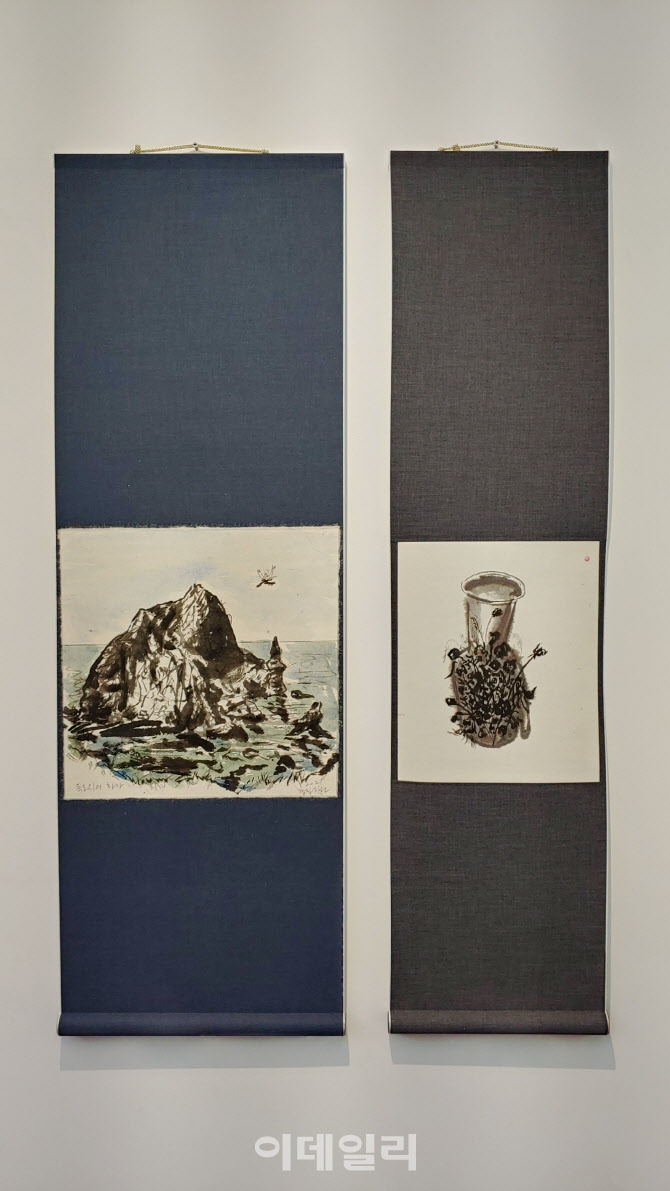

이유가 있는 다양성, 그래서 겅중겅중 뛰어넘어도 이상할 게 없는 그 다양성의 정점은 ‘독도’(2021)가 찍었다. 하물며 학교에서 학생들이 쓰다가 버린 동양화붓을 주워다 그린 뒤 족자로 표구해 늘어뜨리기까지 한 작품이다. 왜 굳이? “내가 봤던 자연 중 가장 숭고하고 장엄한 장면을 거기서 봤다. 오래전 새벽 작업실 밖 밭에서 봤던 맨드라미만큼이나 강렬하더라.”

화업 40년의 작가. 짓궂게도 ‘그린다는 게 뭔지’를 그이에게 묻고 싶었다. ‘뇌해’(머릿속 바다)를 가졌다는 그이에게선 역시 예상치 못한 답변이 나왔다. “그림의 옆구리, 캔버스의 옆구리까지 인지하는 것”이라고 하니. “앞에서 보면 마땅히 보이는 그것이 옆에서 보면 사라진다. 그림은 원체 일루전인 거다.” 그러니 언젠가 눈앞에서 사라져버릴 것에 대한 준비를 하자는 건가. 잠시 맨드라미밭에서 서성였을 뿐인데 그이의 붓은 벌써 저만치 앞서가 있는 듯하다. 전시는 30일까지.

|