‘거액 준다면 한다, 안한다’ 온라인 커뮤니티나 사회관계망서비스(SNS)에서 간혹 펼쳐지는 심심풀이 토론이다. 여기에는 보통 몇 날 며칠씩 잠 안 자기, 몇 년간 집 밖으로 안 나기 등 선뜻하겠다고 나서기 어려운 극한의 조건이 따라붙는다.

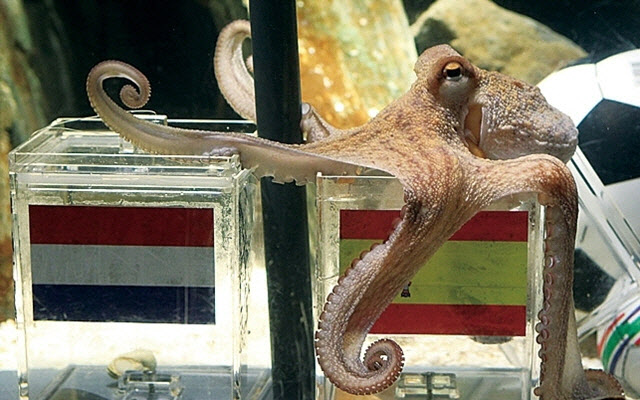

이런 종류의 제안으로, 지난해 12월 한 해외 누리꾼(@maneatsdragon)은 트위터에서 “50만 달러(약 6억 250만원) 주면 한 접시 다 비울 수 있겠냐”고 물었다. 제시된 것은 아래 사진이었다.

|

여러 답글이 나왔지만 결국 하나로 정리됐다. 한 누리꾼(@foodnjoy)이 “좋아, 넌 한국인들에게 줄 25조 달러(약 3120조원)를 준비해(ok, u need 25 Trillion$ to pay koreans )”라고 재치를 담아 답한 것이다.

다른 한국 누리꾼들도 식은 죽 먹기만큼 쉬운 ‘탕탕이에 초장 찍어 먹기’라는 반응을 보였다. “맛있는 거 먹으면 6억도 준다고?”, “내가 하면 하루 만에 60억”, “벌써 침 고였다” 등이다.

|

대부분 국가에서 다양한 해산물을 즐기는데 왜 유독 산낙지 식용은 ‘엽기’로 여겨질까?

우선 잘린 채로 꿈틀거리거나 통째로 뜨거운 물 속에서 움직이는 모습이 먹기 거북할 수 있다. 여러 예능프로그램에서도 한국을 찾은 외국인이 산낙지에 도전하는 모습을 보게 되는데, 생선이나 게, 문어류를 날 것으로 먹지 않는 문화권에서는 매우 낯선 음식이라는 것을 알 수 있다.

단순히 식문화 차이를 넘어, 동물을 산 채로 조리하는 것은 문제라는 지적도 꾸준히 나온다.

국제동물보호단체 PETA는 산낙지(문어) 요리를 비판하는 광고를 게재했다. 지난 2017년 이 단체는 미국 LA 한국인 거리에 건 광고에서 “I’m ME, Not MEAT”라고 말했다. 영어 문구 밑에는 “저는 저예요. 고기가 아니라구요”라는 한국어 문구도 달렸다.

|

두 달 전, 국내에서도 산낙지를 둘러싸고 논쟁이 벌어졌다. 4·15총선에서 비례대표 의원 후보 5명이 선거에 나선 녹색당이 공약 중 하나로 ‘동물을 산 채로 조리하는 것을 규제하겠다’고 선언한 것. 이 공약은 논란을 불러왔다.

살아있는 낙지를 칼로 내리쳐 잘라 참기름 무쳐 초장을 곁들여 먹는 ‘낙지 탕탕이’, 혹은 통째로 끓는 물에 넣은 후 익혀서 잘라 먹는 연포탕은 국내 어디서나 흔히 접할 수 있고 즐겨 먹는 이들도 많기 때문이다. 현행법은 ‘척추동물’만 동물로 보고 있기 때문에 이는 법적으로 동물 학대에 해당하지 않는다.

그런데 녹색당의 공약이 이뤄지면 문어나 낙지, 꼼장어를 산 상태에서 익혀먹는 것도 처벌대상이 될 수 있다. 한 언론매체는 이를 ‘황당·이색 공약’으로 분류해 보도했다.

그러자 녹색당은 “동물을 산 채로 요리하는 것에 대한 규제는 황당하거나 이색적인 정책이 아니다”라고 공식 반박했다. 또 “낙지, 오징어, 문어 등의 두족류나 새우, 게, 랍스터와 같은 갑각류들도 고통을 느끼는 존재라는 것은 이미 학계의 정설이고 과학적으로 증명된 사실”이라고 꼬집었다.

|

낙지가 내장이 제거되고 다리가 잘린 후에도 움직이는 것은 고통을 느껴서가 아니라 신경세포가 반응하는 것뿐이라는 주장도 있다. 다만 무척추동물은 고통이나 감정이 없다는 과거 인식과 달리, 충분히 고통을 느낄 것이라고 짐작할 연구결과가 늘어나면서 생각해볼 문제가 됐다.

낙지가 속한 문어과는 지능이 높고 복잡한 뇌신경계를 가졌다. 고통을 느끼면 다음에는 회피하려고 한다. 또 마치 개처럼 자신에게 잘 해주는 사람과 낯선 사람을 구분하고 도구를 사용하고 놀이도 할 수 있다. 그러니 개나 돼지와 마찬가지로 고통스럽게 죽이지 말아야 한다는 것이 산낙지를 반대하는 이들의 생각이다.

유럽 등 동물권 선진국에서는 점차 문어과 연체동물이나 게 같은 갑각류까지 존중해야 할 범위에 넣고 있다. 먹지 않는 것은 아니지만 의식이 있는 생물이기 때문에 고통을 최소화하자는 것이다. 대표적으로 지난 2018년부터 스위스에서는 랍스터(바닷가재)를 먹을 때는 관련 법에 따라 산 채로 끓는 물에 넣는 것이 아니라 전기충격으로 기절시켜야만 한다.

동물보호법이 국가마다 다르듯 어디까지를 존중해야 할 생물로 봐야 하는 지 획일화된 기준은 없다. 그러나 언젠가 국내에서도 ‘산낙지 금지 공약’이 황당한 이야기가 아닌 날이 올지도 모르겠다.

!['190억 펜트하우스' 장동건♡고소영의 집 내부 어떤가 봤더니…[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800090t.jpg)

!['720만원 복지비' 2주 휴식에 최신장비도 지원하는 이 회사[복지좋소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800141t.jpg)