|

[이데일리 오현주 선임기자] ‘장면 하나’는 하얀 덩어리. 날개를 펼치고 하늘을 가르는 듯 비상하고 있다. 하지만 가슴은 뻥 뚫렸다. 꽉 찬 듯 공허한 형상. 거기서 눈을 거두면 이내 앙상한 뼈대가 안쓰러운 또 다른 형상이 눈에 들어온다. 흡사 ‘노인과 바다’에서 상어에게 수난을 당한 물고기다. 감성을 부추기는 건 ‘흰 석고’다. 검은 돌이나 붉은 청동이었다면 이토록 깊이 파고들기 어려웠을 거다.

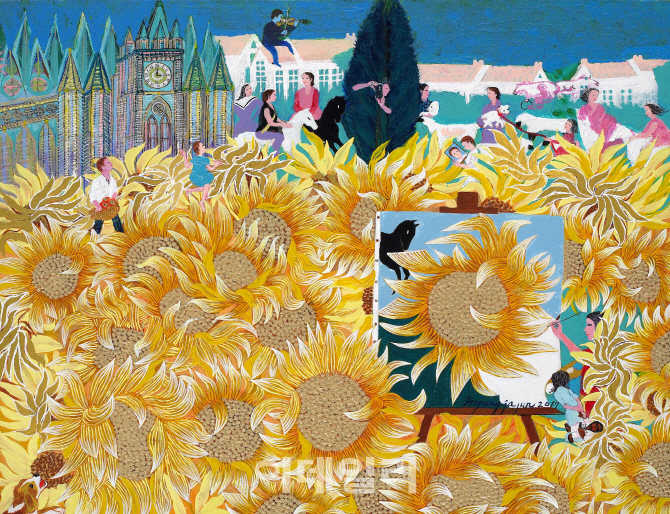

‘장면 둘’은 푸른 평면. 심연에서 건져낸 듯한 짙푸른 배경 아래 누구는 악기를 연주하고 누구는 말을 탄다. 이들을 비추는 건 하늘과 땅의 경계를 무너뜨린 거대한 빛 ‘오로라’. 비로소 푸른 바탕이 한 줄기 색을 얻었다. 여기서 눈을 돌리면 꽃 잔치. 황금빛 해바라기밭에 즐거운 이들은 다 모였다. 춤추고 사진 찍고 그림 그리고, 역시 악기를 연주한다.

깊이가 남다른 ‘하얀 덩어리’와 ‘푸른 평면’. 어설픈 치기와 섣부른 흉내내기로는 닿을 수 없는 그 경지에 조각가 최의순(83)과 서양화가 전명자(75)가 섰다. 수없이 빚고 무한히 그어내 이룬 그것. 서울 종로구 평창동 김종영미술관은 ‘최의순 초대전’을 열고 60여년을 무심한 듯 한길로 지켜온 이의 예술세계를 더듬는다. 인사동 선화랑은 ‘전명자 초대전’을 펼치고 50년 화업이 축적한 색채의 진실을 한꺼풀씩 벗겨 낸다. 누구나 보고 말하는 ‘희고 푸른 세상’, 하지만 아무나 걸고 세울 수 없는 그 세상이다.

△하얀 석고로 직관을 형상화…최의순 전

“개념적으로 보지 말고 직관적으로 보라고 하셨어. 의미나 목적을 다 빼버리고 그냥 사물 자체를 바라보라고.” 64년 전 스승의 가르침은 그 자신이 누군가의 스승이 된 후에도 단단한 뼈대가 됐다. 모델은 버리고 재료가 가진 성질만 남기라는 거였다. 가령 의자란 것만 봐도 그렇지 않느냐고. 기능을 빼버리면 결국 기하학적으로 만든 면과 선, 공간의 문제가 된다고. 그 말만 믿고 재료와 씨름을 했다.

|

조각가 최의순이 이제야 스승의 공간에 작품을 들였다. 우성 김종영을 기리기 위해 세운 김종영미술관에. 우성은 그의 서울대 미대 조소과 스승이다. 왜 이리 늦었을까. “먹고사는 일을 해결하며 하나씩 만들다 보니 세월이 갔다”고. 회한도 미련도 없는 듯 담담한 회고를 뒤로 하고 1996년부터 작업한 조각 18점과 드로잉 43점을 이번 전시작으로 내놨다.

1990년대까진 재료가 다양했단다. 나무와 쇠를 결합하기도 했고 돌과 쇠, 나무와 돌을 결합하기도 했다. 그도 그럴 것이 많은 이들이 그의 대표작을 청동조각으로 기억한다. 서울 여의도동 한국거래소 로비에 세운 ‘황소와 곰’(1996)이 그렇고, 서초동 대검철청의 ‘정의·질서·평화’(1995)가 그렇다. 북촌로 헌법재판소 정원에 들인 ‘헌법수호자의 상’(1992)도 마찬가지.

그러던 어느 순간 그는 석고에 빠져들었다. 다른 조각가는 눈도 돌리지 않는 재료다. “나무 구하기도 힘들고 돌도 힘들고. 주워놓은 나무와는 타협도 해야 하는데. 그 돈이면 석고가 몇 포대냐.” 시작이 그랬단다. 이번 전시작은 대부분 ‘상’이란 작품명으로 뽑아낸 비구상조각이다. 날개나 물고기 형상도 있지만, 역사나 사회현상서 길어올린 작품도 있다. ‘1999’는 밀레니엄을 미리 내다본 것이고 ‘1866’는 병인양요가 모티브다.

|

굵은 철사로 골격을 잡고 개어둔 석고를 발라 형태를 빚는 직조작업이다. “15분이면 굳는다. 시간이 고정된 작업이다.” 순간을 형상화하기에 이만한 재료가 없다는 말이다. 하지만 함부로 덤빌 수 없는 찰나가 아닌가. 치밀한 계산이 따르지 않으면 헛짓이 될지도 모르는 일이다.

가로·세로·높이가 결합한 3차원 공간싸움이 조각이란 걸 모르지 않는다. 하지만 그에겐 한 가지가 더 있다. 빛이다. 빛이 들어차면 작품은 새롭게 태어난다. 석고가 빛을 부르고 빛이 뒤감은 석고가 엉킨 하얀 덩어리. 그 뭉텅이가 눈 안에 찰 때 그제야 완성이라고 말한다. 전시는 12월 10일까지.

|

△가족이란 이름으로 불러낸 푸른빛…전명자 전

“처음 오로라를 봤을 땐 눈물만 났다.” 감동을 한 번으로 끝내고 싶진 않았다. 시간과 비용만 마련되면 북유럽으로 향했다. 1995년 아이슬란드로 들어갔던 일정을 시작으로 이후에는 노르웨이 여정을 이용했다. 그렇다고 늘 오로라가 기다려줬겠나. 성공보단 실패가 많았다. 겨울이면 가려움증이 재발하는 손발의 여린 동상을 영광의 상처라고 해도 되는지.

반세기 화업 중 20년을 그린 오로라. ‘오로라 작가’란 타이틀은 그냥 얻은 게 아니었다. 정작 매달린 건 색이다. 땅과 하늘, 사물과 사람을 뒤덮어버린, 푸르다 못해 검게 가라앉은 고요. 이쯤이면 떠올려야 하는 이는 서양화가 전명자다.

|

태초에 푸른빛은 천지를 구분하지 않았던 터. 그 양끝을 잇는 거대한 성, 오케스트라 혹은 한 무리의 악단과 춤추는 사람들, 결혼식, 서커스천막 혹은 회전목마, 그리고 터질 듯 작렬하는 해바라기. 이곳이 말로만 듣던 유토피아인가.

프랑스와 이탈리아 등에서 가져왔다는 풍광 덕에 그림은 세상 밖 어디쯤으로 보인다. 그래도 한결같은 주제는 현실의 가족사랑. 아무도 본 적 없는 장소를 꾸며두고 그이는 ‘가족’이 있어 가능한 전경이라고 말한다. 누구는 몽환적이라지만 뜯어보면 평범하기 그지없는 일상, 이를 가장 황홀하고 찬란하게 연출할 수 있던 힘이 가족이란 얘기다.

|

평생의 3부작이라 할 ‘오로라를 넘어서’ ‘금빛 해바라기’ ‘자연의 조화’ 시리즈가 여전히 명맥을 잇는다. 30여점을 출품한 이번 전시에서 달라진 점이라면 새로운 등장인물. 사진 찍는 작가, 그림 그리는 화가 등을 더 초대했다. 이뿐인가. 정명화·정경화·정명훈 등의 ‘정트리오’를 모델로 삼기도 했고, 지붕 위에 바이올린연주자를 앉히기도 했다.

“나이가 더 들어 눈이 안 보이고 손이 굳으면 그땐 추상을 할 것”이란다. 하지만 아직 아니다. “24가지 색이 아름답고, 아름다운 남자와 여자, 아이들이 있다. 그 모두를 담으려니 그림이 복잡해질 수밖에.” 그래서 죽는 날까지 복잡한 그림을 그리려 할 것 같단. 그 열정 때문인가. 그이의 판타지는 갈수록 즐겁고 갈수록 행복하다. 전시는 12월 6일까지.

|