|

번 교수는 국제연합(UN)의 정부 간 기후변화 협의체(IPCC)에 1992년부터 패널로 참여해 2007년 노벨평화상을 받은 에너지 부문 석학이다. 서울대 환경대학원에서 강연하거나 에너지경제연구원 연구를 수행하거나 서울시 국제에너지자문단으로 참여하는 등 국내 에너지전환에 대해서도 꾸준히 관심을 둬 왔다. 지난해 2030년 국가 온실가스 감축목표 상향안(NDC) 마련을 주도한 윤순진 전 탄소중립녹색성장위원회 민간위원장(현 서울대 환경대학원 교수)도 그의 제자다.

“지금 전환 비용 안 들이면 30~40년 후 재앙”

번 교수는 “세계 탄소배출량은 1800년대 중후반 이후 급증한 국내총생산(GDP)에 비례해 급격히 늘었고 (탄소를 배출하는) 화석연료 기반 에너지 시스템이 더는 지속할 수 없는 상황에 이르렀다”고 말했다. 태양광, 풍력 등 재생에너지발전을 중심으로 한 에너지전환은 필연이라는 것이다.

그는 “(지구가 감당할 수 있는) 탄소 배출 가능량은 (사용할 수 있는) 화석연료의 10분의 1 수준인 만큼 에너지 전환을 통한 대안 마련은 필수”라며 “지금 당장 에너지 전환을 위한 비용을 지불하지 않는다면 30~40년 후 우리의 자녀와 손자, 증손자가 재난에 직면할 수 있다”고 덧붙였다.

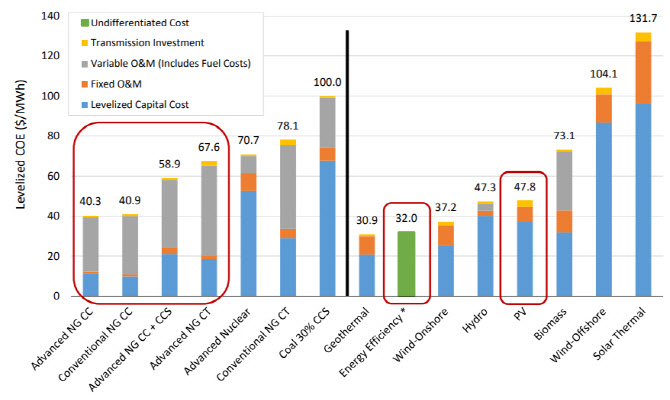

그는 재생에너지가 경제성을 확보한 만큼 에너지 전환에 성공할 수 있다고 말했다. 각 에너지원으로 전기를 만들 때 들어가는 총비용을 따지는 균등화발전비용(LCOE)으로 계산하면 미국에선 태양광·풍력 등 재생에너지발전이 원자력발전은 물론 미국에서 가장 싼 천연가스발전보다 경제성이 높다는 게 그 근거다.

번 교수는 “만약 뉴욕시가 에너지 사용 효율을 높여 전력 부하를 20% 줄이고 전체 빌딩의 56%에 태양광 패널을 설치한다면 특정 낮 시간대 전력 수요를 100% 충당하고도 남아 타 지역에 판매할 수 있는 여력이 생긴다”며 “이를 다 합친다면 10기가와트(GW) 발전소가 들어서는 것과 마찬가지의 효과”라고 말했다.

|

미국도 에너지 전환 과정에서 진통을 겪고 있다. 조 바이든 미국 대통령이 지난해 초 도널드 트럼프 전 대통령의 재선을 막고 당선된 후 2050년 탄소중립을 선언한 파리기후협정 복귀를 선언하며 혁신적 기후정책을 발표했으나 관련 법안이 미국 상원 의회에서 막혀 빛을 보지 못하고 있다. 집권 여당인 민주당이 미국 의회 다수를 차지하고 있으나 공화당이 필리버스터(합법적인 의회 내 의사 진행 지연 행위) 등으로 이를 막고 있다는 게 번 교수의 설명이다.

번 교수는 “정부의 다양한 기후정책 입법안과 예산안이 제대로 추진되지 못하고 있다”며 “미국 내 정치 체제의 실패”라고 지적했다.

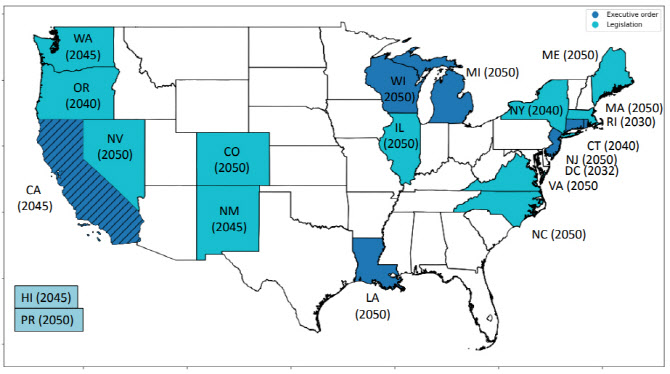

그가 한국의 에너지전환 과정에서도 지방정부와 시민사회단체의 역할을 강조하는 것도 이 같은 미국의 경험을 토대로 한 결과다. 미국 연방정부 차원의 에너지 전환 정책 추진은 더디지만, 이 와중에서도 각 주(州) 정부와 시민사회단체를 중심으로 에너지전환에 속도를 내고 있다는 것이다.

그는 “캘리포니아 주는 친환경 에너지원 전력 비중이 33%에 이르고 매사추세츠 주 역시 친환경 발전량 비중이 48%에 이른 상황”이라며 “한국에선 캘리포니아의 사례를 들어 일사량 때문에 태양광발전 여건에 차이가 있다고 하는데 매사추세츠 주는 한국보다 위도가 높아 일사량도 나쁘지만, 시민사회단체의 참여로 10년 새 이 같은 변화를 만들어냈다”고 전했다.

미국 전체의 재생에너지 발전 비중은 12.9%(2020년)에 불과하지만 적잖은 주가 유럽 내 재생에너지 선도국 수준의 비중을 차지하고 있다는 것이다. 미국 내 50개 주 중 20개 주가 2040~2050년께 재생에너지 발전 비중 100%를 달성하겠다는 행정명령을 내렸거나 아예 이를 법제화했다. 참고로 2050년 탄소중립 목표를 내건 한국의 재생에너지 발전 비중은 2020년 기준 6.5%다.

“韓도 결국 지방정부·시민단체가 주도해야”

그는 “한국도 지역사회에 기반을 둔 정책 추진이 더 빠르고 효과적이었다는 미국의 사례를 고민해볼 필요가 있다”며 “미국과 한국의 여건이 다르기는 하지만 지방정부와 시민사회단체가 발 빠르게 움직여 중앙정부와 한국전력공사의 정책을 움직이도록 노력하는 게 중요할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “미국 전력회사 역시 로비력이 강하다”며 “시간이 걸리고 저항이 있다는 것은 감수해야 할 것”이라고 덧붙였다.

그는 미국에선 위험성을 떠나 가격 때문에 원전이 주요 옵션이 아니라고 말했다. 미국은 전 세계에서 가장 많은 93기의 원전을 운용하고 그 비중도 19.4%에 이르지만 실제 최근 들어선 신규 원전 건설이 거의 이뤄지지 않는 상황이다. 미국 원자력계는 이에 경제성이 높은 소형모듈형원자로(SMR) 건설로 활로를 모색하는 중이다.

번 교수의 제자이자 전 탄소중립위원장인 윤순진 교수도 이날 웨비나 대담자로 참여했다. 윤 교수는 “우리나라는 재생에너지 판매 가격이 아직 경쟁력을 갖추지 못했고 한전이 전기 판매시장을 독점하고 있어 판로 확보도 어려운 만큼 미국의 사례를 그대로 재현하기는 쉽지 않다”며 “그럼에도 결국은 시민, 즉 유권자가 정치적으로나 경제적으로나 꾸준히 에너지 전환을 요구하며 의사결정권자를 압박해야 할 것”이라고 말했다.

|

![러시아가 누리호 엔진 줬다?”...왜곡된 쇼츠에 가려진 한국형 발사체의 진실[팩트체크]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031301228t.jpg)

![살인 미수범에 평생 장애...“1억 공탁” 징역 27년 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031400001t.jpg)