|

가까운 시간으로 옮겨와 보자. 1929년 10월 24일 뉴욕증시가 폭락했다. 허둥대던 사람들은 ‘믿는 도끼’ 찾기에 열중한다. 그러다가 당시 JP모건이 했던 방식대로 한다면 분명히 위기를 극복할 수 있을 거란 생각에 이른다. 구세주로 존 피어폰트 모건의 아들, 잭 모건이 떠올랐다. 많은 투자자의 기대를 업은 아들 모건은 이후 증권거래소를 휙 둘러본 다음 유동자금을 투입하기로 결정한다. 몇몇 은행가를 모았고 2000만달러 상당의 주식을 사들였다. 효과가 있었다. 그날 오후 주가가 크게 반등한 거다. 그런데 다음날, 개장과 함께 주가가 곤두박질치는 거 아닌가. 한 달 만에 1800억달러가 허공에 사라졌다. 결국 1930년까지 미국선 1352개의 은행이 파산하고 2만 6355개의 기업이 도산했다.

역사가 새긴 이 사건들이 남긴 교훈은? 기업에 대해 진지하게 생각해보는 계기가 필요하단 걸 각성시킨 거다. 중세 영국에선 주식투자자들이 헛된 꿈에서 깨어났다. 기업은 이익을 줄 수 있지만 재앙도 불러온다는 걸 깨달았다. 현대로 옮겨와도 내용은 달리지지 않았다. 역시 기업은 재앙을 일으킨 근원인 동시에 피해자이기도 했다. 시장경제에 대한 인식도 바꿔놨다. “자신을 구하려면 먼저 시장부터 구하라.”

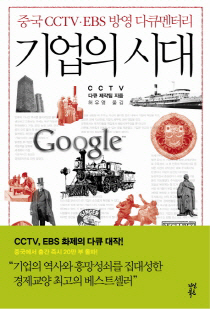

중국 방송사 CCTV가 제작한 10부작 다큐멘터리가 책 한 권에 엮였다. 기획에서 제작까지 2년이 걸렸다는 장구한 프로젝트. 의도한 건 이거다. ‘세계역사에서 기업은 어떤 진화를 해왔고, 세상을 어떻게 흔들어놨는지 한번 보자.’ 하지만 이보다 더 중요한 함의를 끌어내게 됐다. 세계역사를 이끈 건 종교도 과학도 정치도 아니었다는 것. 바로 기업이더란 거다. 다시 말해 이념도 언어도 국가도 다르지만 세계는 하나로 묶였다. 다름 아닌 ‘코카콜라’라는 간판 아래서, ‘MS 윈도우즈’라는 PC 모니터 앞에서다.

▲“기업사가 곧 세계사다”

신이 내린 대단한 선물이 있다. 시간이다. 그런데 말이다. 감히 여기에 범접하는 무리가 나타난다. 1858년 4월 10일 영국 런던 템스강변에 95m 높이의 건물이 들어선다. 더 놀라운 건 그 건물에 분침길이만 4m가 넘는 시계 ‘빅벤’이 설치된 것. 이때부터 신이 만든 시간을 인간이 만든 시곗바늘로 측정하게 됐다. 세상을 뒤집은 이 일을 해낸 건 기업이었다.

기업은 그때부터 축이 됐다. 그들을 기점으로 세계와 경제를 돌리게 됐다는 뜻이다. 책의 원전이 된 다큐멘터리가 만들어지기 직전인 2009년까지 기업은 세계인구의 81%에 일자리를 제공했고 세계경제력의 90%를 형성했으며 전 세계 GDP의 94%를 끌어냈다. 더욱이 기업은 한 국가 내에만 머물지 않고 움직였다. “국제적인 기업들이 국가를 초월해 국가의 발전을 주도할 것”이란 단언은, 비단 일본 경영그루로 불리는 오마에 겐이치의 말이라서 유명해진 건 아니다.

▲“기업 성장은 국가를 벗어나면서부터”

역사상 기업이 처음 만들어진 때는? 기원전 3000년 경 메소포타미아인과 수메르인의 계약을 꼽는다. 좀더 진전된 형태로는 기원전 2000년 경 아시리아인이 처음 만든 펀드계약조항이 있다. 형태는 볼품 없지만 지향은 지금과 다르지 않았다. 여러 사람이 힘을 합쳐 이익창출이란 공동목표를 추구한다는 것.

1776년 애덤 스미스의 ‘국부론’ 출간까지 이 원리는 이어졌다. 시장경제를 움직이는 ‘보이지 않는 손’을 믿었다. 그러나 19~20세기 상류층의 탐욕이 극에 달하고, 또 대공황으로 기업이 쓰러지기까지 하자 정부는 ‘보이지 않는 손’을 자처한다. 이때부터 국가와 시장의 미묘한 신경전이 시작됐다. 이 지점에서 책이 손을 들어준 건 기업의 자생력. 정작 기업이 성장한 건 국가라는 울타리를 벗어나면서부터란 거다.

▲미래의 기업 모습? 아무도 모른다

기업의 아우라는 조직의 담을 넘었다. 제도와 문화는 물론 가장 사적인 영역까지 관통하며 끊임없이 꿈틀댄다. 다만 조건이 있다. 아무리 이익을 찾아 초특급 경쟁을 벌이더라도 기업이 포기해선 안 되는 한 가지가 있으니 ‘인류가치’란 거다. 그 어떤 기업도 사람의 이상적인 생활에 부합하는 가치를 만들어내지 못하면 미래의 승자가 될 수 없단 얘기다.

하지만 그 모습이 어떤 건지는 누구도 장담할 수 없단다. 부와 권력, 과학기술, 문화 등이 기업의 잠재능력을 얼마나 끌어낼지 다시 죽일지 알 수 없기 때문에. 그저 명확한 건 기업이 살아남을 거란 것. 이 복잡한 배경은 2001년 노벨경제학상 수상자인 마이클 스펜스가 깔끔히 정리했다. “난 아직까지 시장서 경제활동을 할 때 기업을 대체할 수 있는 어떤 대안도 찾지 못했다.”

![이륙 직전 기내 ‘아수라장'…혀 말린 발작 승객 구한 간호사[따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021301816t.jpg)

![야산서 발견된 백골 소년…범인은 동료 ‘가출팸'이었다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021400001t.jpg)