|

실제로 고라니의 영어 명칭은 ‘water deer’이다. 본래 물가에서 노니는 사슴이니 헤엄도 친다. 그러나 주로 풀숲이나 산에서 보게 되는 고라니가 강이나 호수, 심지어 바다를 건너는 것을 보면 놀랍고 신기하다.

아파트까지 진출한 한국의 ‘흔한 야생동물’

최근에는 도심까지 내려오는 일이 빈번하다 보니 사람과의 접점도 늘고 있다. 사람을 심하게 경계하는 야생동물이지만 손을 타는 경우도 있다.

지난주 SBS ‘세상에 이런 일이’에서는 어미를 잃은 고라니 새끼 두 마리를 아파트로 데려와 키우는 가족이 소개됐다. 고라니들은 아이들 품에 척 안기는가 하면, 배변은 화장실로 가서 해결하고 산책까지 따라나와 반려견과 다를 바 없는 모습이었다.

이 방송에 출연한 박병권 한국도시생태연구소 소장은 “고라니는 한 번 소변 봤던 자리를 기억하는 능력이 뛰어나다”며 “삶의 적응 속도는 (개보다) 4~5배쯤 빠르다고 보시면 된다”고 설명해 놀라움을 더했다.

|

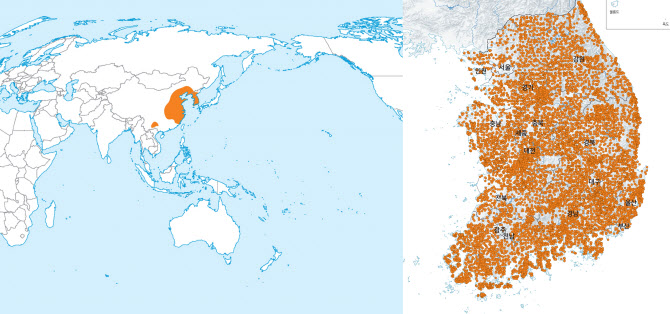

그러나 분포도가 의미 없을 정도로 고라니가 전국구로 퍼진 한국에서는 천덕꾸러기 취급을 받는다. 곳곳에서 농작물을 파헤치고 먹어치우는 탓에 원성이 높다.

고라니는 왜 한반도에 ‘몰빵’ 됐을까?

이에 고라니는 세계적 멸종위기종이지만 대다수 개체가 서식하는 한국에서는 유해조수로 지정되는 모순이 발생했다. 환경부는 멧돼지, 멧비둘기, 청설모, 참새처럼 고라니를 잡는 것을 허용하고 있다. 고라니는 연간 17만 마리가 수렵꾼에게 잡히거나 로드킬로 죽음을 당한다. 그럼에도 전국에 50만~70만마리가 살고 있을 것으로 추정된다.

넘치는 개체수를 조절하는 것은 고민거리지만 고라니가 애물단지인 것만은 아니다. 국립생태원에서는 고라니가 한국의 생태다양성을 보여준다는 점에서 ‘보물’이라고 규정했다.

국립생태원은 2016년 ‘국립생태원 에코 가이드’ 시리즈를 발간하면서 가장 먼저 한국 고라니를 조명했다. 생태원은 “고라니는 우리나라와 중국 일부에만 존재하고 있는 세계적인 멸종위기종이라고 할 수 있다. 이 같은 희귀종을 찾아 보전하는 일은 국가 차원의 생물자원 확보 및 경쟁에서 매우 중요한 일”이라며 “한국 고라니는 우리나라 생물 다양성의 커다란 보물이라고 할 수 있다”고 선정 이유를 설명했다.

또 연구 결과, 고라니는 한반도와 중국 동부 지역에 무려 210만~130만년 전에도 존재했다고 밝혔다. 빙하기 전부터 지금까지 한국 땅에 뿌리내린 토착종인 셈이다.

더불어 물을 좋아하지만 습지 외 다양한 환경에서 살 수 있고 한국의 온대기후에 잘 적응한 점도 생존력을 높였다. 한국에서 고라니의 천적이 크게 번성하지 않은 점도 이유로 꼽힌다.

|

![결혼 앞둔 예비신부 사망…성폭행 뒤 살해한 그놈 정체는 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031200001t.jpg)