|

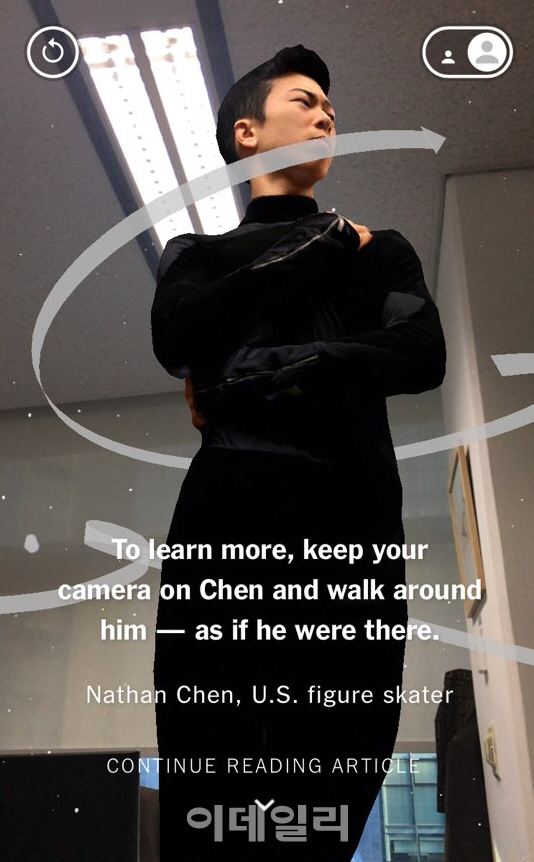

작동방법은 간단하다. 기사를 띄운 스마트폰을 손에 쥐고 천천히 원을 그리면 화면에 점프를 하고 있는 첸 선수가 나타난다. 내가 현재 발을 딛고 서 있는 눈 앞의 현실을 바탕으로 말이다. 독자는 스마트폰 화면 속 첸 선수에게 다가가 ‘그가 빨리 돌기 위해 얼마나 손과 발을 몸에 밀착해 구심점을 단단히 하는지’, ‘그가 공중에서 회전하기 위해 때 뛰어오르는 20인치(50.8cm) 어느 정도 높이인지’를 직접 눈으로 확인할 수 있다.

|

기술 발전은 미디어에 새로운 도전을 요구한다. 정보 독점은 깨진 지 오래다. 사람들은 더이상 신문과 TV를 통해서만 뉴스를 소비하지 않는다.

치열한 경쟁 속에서 많은 언론들이 똑같은 기사를 ‘복붙’(복사해서 붙여넣기)하고 포탈 검색어를 구겨 넣은 뒤 자극적인 제목으로 독자를 유인한다. 사실보다 더 진짜 같은 ‘가짜뉴스’가 소셜미디어네트워크(SNS)를 타고 범람한다.

미디어의 위기다. 어떻게 대응해야 하는가.

뉴욕타임스 역시 예외가 아니었다. 2000년대 들어 전통적인 수입원이었던 지면광고 매출이 급감했다. 급격히 온라인으로 독자가 이동하면서 신문 구독 부수가 대폭 줄어든 여파다. 2009년 1월 5일 성역처럼 여긴 뉴욕타임스 1면에 광고가 실렸다.

매년 두자릿수 광고 매출 감소에 시달리던 뉴욕타임스가 내놓은 타개책은 ‘기사 유료화’였다. 뉴욕타임스는 2014년 3월 공개한 ‘혁신보고서’에서 “클릭 수를 마구 늘리는 것과 낮은 마진의 광고 따오기에는 관심이 없다”며 “우리는 저널리즘에 투자해 수백만명이 기사를 보기 위해 결제하게 할 것”이라고 공언했다.

그리고 4년 뒤 뉴욕타임스는 2018년 말 기준 지면과 온라인을 합친 구독자 수가 430만명에 달한다. 사상 최대다. 디지털 부문 매출도 7억 9000만달러(약 8903억3000만원)를 기록했다. 2020년까지 디지털 부문 매출을 8억달러까지 늘리겠다던 당초 목표를 초과달성할 전망이다. 급성장에 고무된 뉴욕타임스는 2025년까지 유료 구독자 수를 1000만명까지 늘리겠다는 야심 찬 계획을 내놨다.

|

‘우리의 경쟁자는 워싱턴포스트(WP)·CNN·월스트리트저널(WSJ) 뿐 아니라 넷플릭스, HBO(왕좌의 게임으로 유명한 미국 케이블방송사), 스냅챗(모바일 메신저)이다. 살아남기 위해서는 이전에는 없었던 새로운 서비스를 독자들이 경험하도록 해야 한다.’

마크 톰슨 뉴욕타임스 최고경영자(CEO) 회사를 재구축했다.

지면 1면을 정하기 위한 회의를 없애고 웹사이트 편집 회의를 일상화했다. 기자들은 스마트폰으로 기사를 작성하고 코딩을 배웠다. 동영상, 이미지 등 다양한 멀티소스를 활용하기 위해서다. 수많은 편집기자가 담당하던 과정은 단일화됐고 이 과정에서 기존 신문인력들은 구조조정 됐다.

살아남은 편집기자들은 ‘스트롱 에디터’(Strong Editor)가 돼 독자가 무엇을 원하는지 기자들에게 알려주고 완성된 기사를 PC, 모바일, 태블릿, 스마트워치 등 다양한 도구에 맞춰 보기 좋게 편집하며 이 기사를 읽은 독자가 앞으로 어떤 것을 관심 있어 할지 기자들에게 의견을 전달하는 등 뉴스의 전 과정에 개입하고 있다.

또 하나의 변화는 뉴스의 가치다. 넘치는 정보의 홍수 속에서 독자들이 정말 원하는 것은 무엇인가에 뉴욕타임스는 주목했다. 2013년 12월 뉴욕타임스는 ‘식수대는 워터파운틴(water fountain)냐, 버블러(bubbler)냐’는 기사를 냈다.

미국인 대부분은 식수대를 워터파운틴으로 부르지만 위스콘신이나 매사추세츠 출신은 버블러라고 부른다는 내용이었다. 2013년을 불과 열흘 남기고 나온 이 기사는 그 해 가장 많이 읽힌 기사가 됐다.

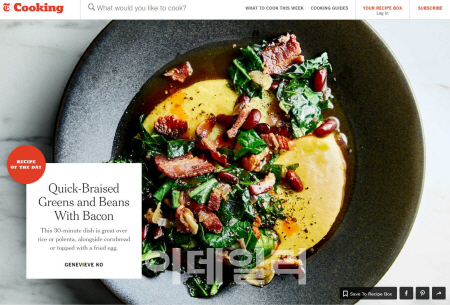

‘똑똑하게 여행가방을 싸는 법’, ‘처음 방문하는 도시에서 당신이 알아야 할 세 가지’ 등 이전에는 저평가됐던 연성뉴스들이 이제는 ‘서비스 저널리즘’(Serviced Jurnalism)이라는 이름아래 뉴욕타임스의 중요한 한 축을 담당하고 있다.

뉴욕타임스 구성원들 간에 뉴스의 가치는 ‘정말 독자들이 무엇을 읽고 싶은지 귀를 기울이고 그들의 삶을 나아질 수 있도록 사실에 바탕을 둔 신뢰할만한 정보를 주는 것’이라는 믿음이 형성됐다.

광고 의존 탈피로 독자 신뢰 제고… 5G 저널리즘 구현

‘광고 매출에 의지하지 않으니→기업의 입김에 좌우되지 않고→독자들이 원하는 기사를 쓰고→뉴욕타임스라면 믿을 수 있다는 신뢰가 쌓이는’ 선순환 구조가 마련됐다.

이같은 독자들의 신뢰를 밑천으로 뉴욕타임스는 2016년 전자제품 리뷰 사이트 ‘와이어커터’를 인수한다. 광고를 기사로 포장하는 게 아닌 각 분야 전문가들이 독립적으로 평가하는 진짜 추천이다.

디지털 기술을 적극적으로 활용하기 위해 회사 차원에서도 투자를 아끼지 않았다. 2012년 뉴욕타임스는 스키어 3명이 사망한 워싱턴주 캐스케이드산맥의 눈사태를 1만 7000자의 글과 동영상, 66개 모션 그래픽으로 선보인 ‘스노우폴’(강설)이라는 제목의 인터렉티브 기사를 내놔 전세계 미디어 업계에 충격을 줬다.

‘스노우폴’은 이후 인터렉티브 기사를 의미하는 대명사가 됐다. 이 기사는 2013년 퓰리처상에서 기획보도상을 받았다.

뉴욕타임스의 도전은 여기서 그치지 않았다. 2015년에는 구글과 손을 잡고 가상현실(VR) 뉴스를 만들고 VR·AR 전문 스튜디오인 ‘페이크러브’, 소셜미디어마케팅 회사 ‘헬로소사이어티’ 등을 사들였다. 평창동계올림픽 기사는 수년간 축적한 역량을 바탕으로 만들어졌다.

물론 뉴욕타임스라고 해서 매일매일 스노우폴을 만드는 것은 아니다. 인터렉티브 기사에는 품이 많이 든다. 기자, 프로듀서, 그래픽 디자이너, 데이터 개발자, 프로그래머 등 다양한 이들이 필요하다.

뉴스는 봇물처럼 쏟아지는데 매번 엄청난 인력이 달라붙어 모든 기사를 스노우폴로 만들 순 없다. 좀 더 쉽고 ‘일상적’으로 디지털을 활용할 방법이 필요하다.

마크 톰슨 CEO는 지난달 미국 라스베이거스에서 열린 지상 최대의 정보기술(IT)·가전 전시회 국제전자제품박람회(CES)에서 버라이즌과 손잡고 ‘5세대(5G) 저널리즘연구소’를 만들겠다고 발표했다.

그는 “5G는 멀티미디어 스토리텔링을 다음 단계로 가도록 도와줄 것”이라며 사진·영상·VR·AR 등 다각적으로 활용해 독자가 더 빨리 더 생생하게 뉴스를 접할 수 있도록 하겠다고 공언했다. 뉴욕타임스는 내년 CES에서 5G 기술을 활용한 저널리즘을 공개할 예정이다.

![결혼 앞둔 예비신부 사망…성폭행 뒤 살해한 그놈 정체는 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031200001t.jpg)