최근까지도 볼 수 있는 자동차 회사의 홍보문구다. 미국 자동차 시장은 상징성이 크다. 세계 최대라서는 아니다. 양적으로는 수년 전 중국에 밀렸다. 최초도 아니다. 세계 최초의 차는 유럽, 독일에서 만들어졌다.

미국은 그럼에도 세계 ‘최고’ 시장으로서의 지위를 유지하고 있다. 많은 신흥 자동차 기업이 미국 대륙에서의 성공을 꿈꾼다. 현대·기아차가 2000년대 미국에 공장을 지은 것도 쌍용차가 미국 진출을 염원하는 것도 이 때문이다.

참고로 국내 자동차 시장은 유럽이나 중국보다는 미국과 비슷한 형태로 커 왔다. 최근 급격한 변화를 맞고는 있지만 불과 3~4년 전까지만해도 우리 역시 주류 승용차는 미국과 같은 중형급 가솔린 세단이었다.

이쯤에서 궁금하다. 현지 소비자는 현대·기아차를 어떻게 생각할까.

|

|

현대·기아차에 미국 시장에서의 인식은 당장 판매량 이상으로 중요하다. 한 회사의 성패는 결국 그 회사가 가진 브랜드 이미지에 달렸기 때문이다. 사실 중장기적으로 보면 환율, 리콜 등 외부 변수에 따른 당장의 판매량, 수익성 증감은 크게 중요치 않다. 메르세데스-벤츠에게 연간 판매대수가 세계 13위라는 건 아무런 의미도 없다.

“점유율 8%의 7위 대중차 브랜드”

양이 모든 것을 말하는 건 아니지만 성공 여부를 가늠하는 일차적인 기준은 판매량이다. 그만큼 소비자한테 선택받는다는 것이기 때문이다. 이 점에서 보면 현대·기아차는 자리를 잡았다.

지난해 판매량은 현대 73만대 기아 58만대를 더한 131만대. 전체 1653만대 중 점유율 7.9%다. 미국 3사(GM·포드·크라이슬러)와 일본 3사(도요타·혼다·닛산)에 이은 7위다.

|

현대의 첫해 판매량은 약 17만대였고 13년차인 1998년도 역시 17만대로 상황은 크게 달라지지 않았다. 그러나 이후 판매량의 늘기 시작하더니 2006년 현대 앨라배마 공장, 2009년 기아 조지아 공장 가동과 함께 폭발적으로 늘기 시작하더니 2011년 100만대를 넘어서며 현 지위에 올랐다.

좀 더 와닿는 고객의 실질적인 브랜드 인식은 어떨까.

객관적 평가는 쉽지 않다. 미국땅은 한국의 100배다. 지역에 따라 평가도 제각각이다. LA에선 현대·기아차가 심심치 않게 눈에 띄지만 뉴욕에선 100대에 한 대꼴이 될까 말까다. 어떤 분석도 장님이 코끼리 만지는 격이 될 수 있다.

그럼에도 각종 조사를 통해 전체적인 흐름을 살펴볼 순 있다. 처음과 비교하면 엄청나게 발전했지만 아직 ‘메이저 플레이어’에는 다소 못미치는 것으로 분석된다. 특히 신차 품질은 인정받지만 중고차 평가나 브랜드 매력도는 아직 미흡해 보인다.

2000년 중반 이후 평가 급진전

|

현지 자동차업계 관계자의 말을 종합하면 한국차(현대·기아차)는 2000년대 들어 비로소 ‘싸지만 탈 만한 차’로 자리매김했고 이후 인식이 조금씩 나아졌다는 것으로 요약할 수 있다.

현대·기아차는 실제 2000년대 중반 제이디파워(J.D.Power)를 비롯한 현지 신차 품질평가에서 좋은 평가를 받기 시작했다. 2000년대 후반으로 들어서면서부터 언론·소비자로부터도 눈에 띌 정도로 재평가됐다.

당시 미국은 금융위기 여파로 GM과 크라이슬러가 법정관리에 들어갔다. 현대·기아차는 판매량은 물론 이미지에서도 반사이익을 톡톡히 누린 셈이다. 미국 현지 공장의 생산도 ‘제값받기’ 전략도 이때부터 시작됐다.

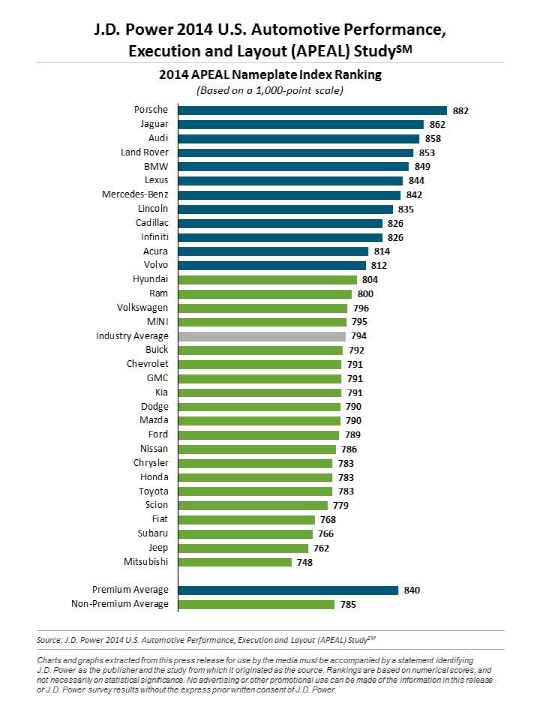

현대차는 지난해 제이디파워 신차 상품성만족도(APEAL) 조사에서 일반 브랜드 부문 1위(기아차는 공동 6위)를 차지했다. 현대차의 APEAL 조사 결과는 2008년 16위로 최하위권이었으나 2011년 3위까지 순위가 올랐고 꾸준히 상위권을 지켰다.

지난해 미국 최대 소비자전문지 컨슈머리포트 자동차 신뢰도 조사에서도 10위(기아), 13위(현대)로 28개 브랜드 중 중상위권이었다.

중고차 가치평가 호불호 엇갈려

현대·기아차를 일부 평가로 단정하기는 어렵다. 미국 내에는 자동차의 가치 등을 평가하는 수많은 단체와 매체가 있다. 그러나 최근 들어 대부분 신차 평가에서 대중 브랜드 중 중상위권을 유지하는 것은 분명하다.

단 중고차로 되팔 때의 가격을 나타내는 잔존가치(Residual Value) 평가는 여전히 호불호가 엇갈린다. 중고차 가치는 신차를 사는 고객에게도 큰 영향을 미치는 지표다. 현대·기아차는 신차 평가에선 일찌감치 중상위권에 올랐지만 중고차 평가는 이에 못미쳤다.

미국 중고차 잔존가치 평가 회사인 오토모티브 리스 가이드(ALG)는 2012~2013년 연이어 현대·기아차 3개 차종을 차급별 1위(총 29개 차급)로 선정했고 지난해는 제네시스가 대형차 부문 첫 1위를 했다. 브랜드 순위로도 14개 일반 브랜드 중 중상위권이다.

그러나 다른 자동차 평가기관 캘리블루북(KBB) 결과를 보면 여전히 좋지 않다. 최근 발표한 ‘2015 최고 중고차 가치평가’에서 현대·기아차는 한 개의 차급에서도 3위 이내에 이름을 못 올렸다.

자동차업계 한 전문가는 “두 기관 모두 오랜 역사를 가진만큼 어디의 신뢰도가 더 높다고 할 수는 없다”며 “단 현대·기아차는 아직 두 기관에서 모두 호평받은 도요타에는 못 미친다고 보면 된다”고 말했다.

LA 한인타운의 ㄱ씨(36세) “신차는 현대차가 더 싸지만 중고차 가격을 고려해 일본차를 사는 사람이 여전히 많다”고 말했다.

자동차를 사려는 네티즌의 관심도 면에서도 아직 갈 길이 멀어 보인다.

미국 자동차 정보사이트 에드먼즈닷컴(Edmunds.com)은 지난해 1~10월 자사 사이트 방문자 약 1억8000명이 관심을 보인 차량 66대(22개 차급별 1~3위)를 최근 발표했는데 현대·기아차는 현대 싼타페(중형 SUV)와 기아 쏘울(준중형차) 2개 모델의 이름을 올리는 데 그쳤다.

|

고급 브랜드로서의 입지는 아직 미미하다. 이제 막 시작한 수준이다. 대형 세단 K9를 1대 파는 게 경차 모닝 10대 판매보다 매출과 수익성, 앞으로의 성장가능성 면에서 더 낫다.

모델별 판매량을 보면 주력 모델은 여전히 현대 아반떼(현지명 엘란트라), 기아 쏘울 같은 중소형 대중 모델이다. 중형 세단 쏘나타, K5(옵티마)의 판매량도 이와 비슷한 수준까지 올라섰으나 도요타 캠리 같은 ‘선배’와 비교하면 아직 판매량과 가격에서 뒤지는 게 현실이다.

제네시스나 에쿠스, K9(K900) 등 고급 모델이 현지에서 유의미한 판매실적을 내고 있는 것은 주목할 만하다. 2009년 ‘북미 올해의 차’로 선정됐던 제네시스는 지난해 매월 1000~2000대, 에쿠스와 K900도 100~300대씩 판매됐다. 물론 한계도 있다. K900은 크기나 성능 면에선 BMW 7시리즈와 동급이지만 가격은 한급 아래 5시리즈 수준이다.

고급 브랜드가 필요하다는 지적도 나온다. 현대·기아차는 미국 7대 대중 자동차 회사 중 유일하게 별도 고급 브랜드가 없다. GM-캐딜락, 도요타-렉서스 혼다-어큐라 같은 명확한 구분이 없는 것이다.

현대·기아차는 이와 관련해 아직 구체적 움직임이 없다. 고급 브랜드 론칭은 최소 10년 이상 막대한 자금을 투입해야 하는 대규모 프로젝트다. 신중할 수밖에 없다.

미국 시장의 15% 전후를 차지하는 픽업트럭 시장에 진출하는 것도 과제다. 현대차는 올 초 미국 디트로이트에서 열린 ‘2015 북미국제오토쇼’에서 ‘싼타크루즈(HCD-15)’라는 픽업트럭 콘셉트카를 선보였다.

|

“현대·기아차가 요새 너무 비싸다. 포지셔닝을 잘못하는 것 같다. 주위에서도 지금 가격이면 일본차나 다른 차를 사는 게 낫다고 한다.”

미국 뉴저지의 한인 ㄴ씨의 말이다. 그만큼 현대·기아차는 최근 브랜드 관리에 신경 쓰고 있다. 판매량이 줄더라도 ‘제값’을 받겠다는 것이다.

이는 즉 무리하게 ‘인센티브’를 늘려 잡지 않겠다는 얘기다. 인센티브란 자동차 회사가 판매사(딜러사)에 지급하는 일종의 보조금으로 보통 1대당 평균 1000달러에서 수천 달러다. 미국 자동차 유통 구조는 제조사가 판매까지 하는 국내외 달리 소비자와의 중간 과정에 딜러사가 있다. 판매가격도 시간과 장소에 따라 조금씩 다르다.

브랜드 가치를 높이려면 기본 판매가격을 높이는 것 외에 인센티브를 적은 수준에서 일정하게 유지하는 게 좋다. 인센티브를 낮추면 당장 판매량은 늘어나지만 회사 수익성이 낮아질 뿐 아니라 더 비싸게 주고 산 기존 고객의 만족도도 낮아진다.

현대차의 제값받기 노력에 따라 1대당 평균 판매가격도 오르고 있다. 미국 온라인 자동차 구매사이트 ‘트루카’에 따르면 현대차의 지난 연말 평균 판매가격은 2만5000달러 전후로 전년보다 5~6% 늘었다. 올해 그리고 내년 이후의 결과는 어떨까. 결국 현대·기아차의 끊임없는 노력, 그리고 미국 소비자가 이를 어떻게 보느냐에 달렸다.

|

|

![[단독] “뭐라도 해야죠”…박나래, 막걸리 학원서 근황 첫 포착](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012300805t.jpg)