|

[이데일리 김정남 기자] ‘외벌이’로 4인 가족을 거뜬히 부양하던 때가 있었다. 1980~90년대만 해도 연 소득증가율이 10%를 넘긴 적도 적지 않았다. 나라 경제가 빠르게 성장했고 가계에 나눠지는 과실도 컸다. 아버지는 아침에 홀로 회사로 향하고, 어머니는 자녀를 밥 먹여 등교시키던 시절이다.

격세지감(隔世之感)을 느낄 법하다. 불과 20~30년 지났지만 우리의 삶은 완전히 바뀌었다. 통계청에 따르면 2014년 기준 ‘맞벌이’는 배우자가 있는 가구의 절반에 육박(44%)하고 있다. 그렇게 바쁘게 살지만 그만큼 행복도 따라올까.

30대 직장인 A(여)씨는 어린이집에 다니는 어린 자녀가 있다. 어린이집에서 오후 늦게 아이를 데리러 가곤 한다. 그래서 현재 회사생활도 그럭저럭 해나가고 있다. 그런데 A씨는 가끔 결혼을 일찍한 친구들의 얘기를 들을 때마다 막막함을 느낀다고 한다.

자녀가 초등학교에 입학하면 오후 12시쯤 끝나고, 맞벌이를 유지하려면 결국 학원을 몇군데씩 보내야 한다는 게 A씨의 하소연이다. 어린이집 혹은 유치원과는 또 상황이 달라진다는 것이다. A씨는 “몇 년후 얘기라고 치부하기에는 걱정이 크다”고 했다.

맞벌이가 일반화되면 경제는 성장할 가능성은 그만큼 커진다. A씨와 A씨의 남편이 회사에서 일하는 게 모두 국내총생산(GDP)에 잡히기 때문이다. 여기서 끝나는 게 아니다. 출·퇴근 교통비, 점심 같은 외식비 등도 모두 GDP에 포함된다. A씨가 아들 입학 후 학원을 몇군데 보낸다고 하자. 각 학원들도 정부가 집계하는 경제성장률에 기여하게 된다. 과거와 비교하면 경제가 성장할 수 있는 우리 내부의 여건은 더 좋아졌다는 해석이 가능한 것이다.

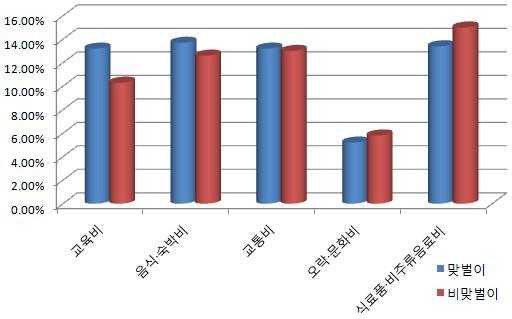

현대경제연구원의 집계에 따르면, 실제 맞벌이 가구의 교육비 지출비중(13.2%·2014년 기준)은 비(非)맞벌이 가구(10.3%)보다 더 높았다. “부모가 출근할 동안 아이를 맡아 줄 학원에 보내는 가정이 많고 보육료 지출이 높다”는 게 연구원의 분석이다.

맞벌이 가구는 상대적으로 여가를 즐길 시간이 부족해 오락·문화비 지출(5.2%)이 비맞벌이(5.8%)보다 더 낮다는 점도 특징으로 꼽힌다.

그렇다면 맞벌이 가구의 소득이 느는 만큼 삶의 질도 좋아졌을까. 마냥 그렇지도 않다는 게 전문가들의 진단이다. 박정현 LG경제연구원 연구위원은 “과거 10~15년 전과 비교해 특히 가족간 공동체 의식이 많이 약해진 것 같다”고 했다.

이를테면 어린 학생이 하교 후 엄마가 해주는 밥과 간식을 먹고 한두군데 학원을 가는 것(외벌이)보다 하교 후 몇군데씩 학원을 옮겨다니며 밤 늦게 귀가하는 것(맞벌이)이 경제성장 측면에서는 플러스(+)일지 몰라도 행복도 측면에서는 그리 좋지 않다는 뜻이다.

이는 정부가 고집하는 GDP 성장률이 국민의 삶과는 괴리가 없지 않다는 의미도 된다. 경제가 조금씩이나마 성장하는데도 각 경제주체의 삶이 나아지지 않는다면 성장의 시각을 달리해야 하는 것 아니냐는 지적도 있다.

정부가 거시지표만 붙잡고 있을 게 아니라 그에 못지 않게 미시적인 움직임도 살펴야 한다는 뜻이다.

윤석헌 숭실대 금융학부 교수는 “성장을 나타내는 수치에 자꾸 매몰되다 보니 그외에 일상에 대한 부분을 등한시하는 경향이 있다”면서 “해외는 국력을 평가하는데 있어 국부 못지 않게 살기 좋은 나라에 맞춰진 지표들이 나오고 있다”고 말했다.